四川北路区域留下丁玲与上海诸多渊源,这场新展在中共四大纪念馆开展

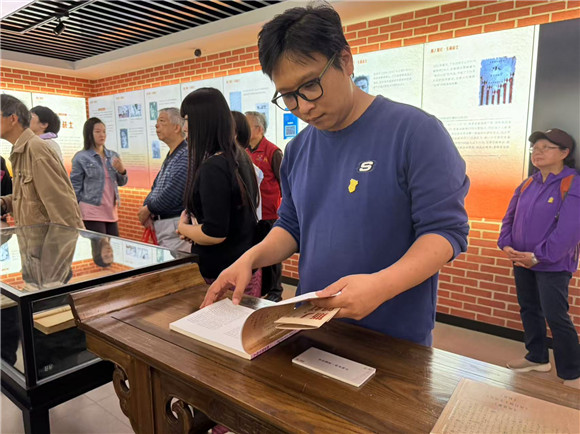

今年10月12日是丁玲120周年诞辰日。当日,“斯人如虹:丁玲诞辰120周年文献展”在中共四大纪念馆数字展厅开展,“斯人斯城:寻访丁玲”城市考古之旅举行。

左联会址纪念馆相关负责人介绍,丁玲出生于湖南省常德市,上海是她文学之路和革命之路的起始地。18岁她从湖南到上海平民女校学习,23岁在上海发表了成名作《莎菲女士的日记》,26岁在上海参加左联,27岁担任左联机关刊物《北斗》主编,28岁在上海加入中国共产党,任左联党团书记。可以说,丁玲是在上海成为作家的。从1927年到1929年,她连续在《小说月报》、中央日报《红与黑》副刊、《红黑》月刊等报刊发表了多部中短篇小说,其中《莎菲女士的日记》《韦护》等作品引发巨大反响,使得丁玲成为名噪一时的青年女作家。丁玲在这一时期共出版了四本小说集,奠定了她一生写作的某种自觉意识,以及细腻准确的艺术风格。

本次展览以1922年至1933年丁玲在沪期间的人生经历为叙事主线,分为“上海求学”“崭露头角”“左翼战士”三部分。通过图文资料及丁玲作品中描写上海城市的片段,解读青年丁玲向“左翼文学”的转向。在展示丁玲与上海渊源的同时,进一步凸显上海作为中国现代文学策源地和红色文化源头重镇的历史贡献。

这期间,丁玲在虹口留下大量足迹:她曾多次到景云里拜访叶圣陶,也到访过拉摩斯公寓鲁迅家中。1933年初,丁玲搬入虹口昆山花园路7号居住,当年5月被捕。丁玲的虹口印记,连缀勾勒了她在1930年代前期在上海、在虹口从事文学出版、开展革命工作乃至生活交游的脉络。

作为展览系列活动之一,“斯人斯城:寻访丁玲——纪念丁玲诞辰120周年”城市考古之旅于当日举行,由文艺评论家孙孟晋担任导览嘉宾,与网上招募的市民游客一起实地“寻访丁玲”。孙孟晋介绍,自己多年前就读过不少丁玲的著作以及他人写丁玲的文学作品,对这位传奇女作家的作品和人生都较为熟悉。在接到导览邀请后,他以中共四大纪念馆为出发点,在周围1公里内设定路线,串联起与丁玲有关的多个点位。

百年前,在北四川路虬江路口,建起了第一家中国人自己开办的电影院奥迪安大戏院。站在毗邻戏院遗址的四川北路公园绿地中,孙孟晋首先讲述了丁玲在成为作家之前与电影的渊源——经导演洪深推荐,丁玲曾去明星电影公司,但她刚涉足影坛,便觉察这一领域与自己的想象反差太大,没有签约就离开片场。此后南国电影剧社的田汉又邀她去舞台演出,因不擅于演剧生涯的浪漫,丁玲的明星之梦终于幻为泡影。这段并不愉快的经历,让她在处女作《梦珂》中直接描写了当时上海电影界“不堪的一面”。

而后大家漫步到今潮8弄,这里曾有着公益坊水沫书店旧址。水沫书店由文人施蛰存与戴望舒创办,1979年6月24日施蛰存曾写下一组七绝《怀丁玲诗四首》,其中的“岂知缘悭一杯茶”这句背后,有这样一个故事:水沫书店办起来时,丁玲、胡也频、沈从文也办了《红黑》月刊,大家彼此常相往来。一次,丁玲和胡也频一人捧了一个大纸盒来到水沫书店,里面是刚从日本商店买的一套咖啡饮具,他们答应新年里邀请施蛰存等去家里喝茶。岂料不久,胡也频便遭残杀,丁玲也遭绑架,这份邀约只能依托诗句来怀念了。

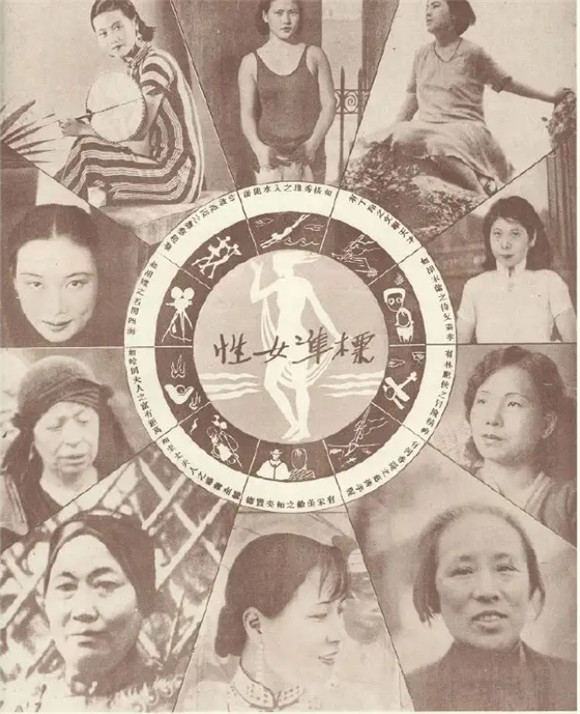

在中信广场附近,曾是良友图书公司旧址,《良友画报》与丁玲也有不解之缘:1934年底,第99期《良友画报》推举了10位女性为“标准女性”,基本按职业界别来选,其中就包括“有丁玲之文学天才”。这在展览中也有相关图文资料体现。

城市考古的终点昆山花园路7号是丁玲旧居。1933年2月至5月,丁玲在失去了爱人胡也频整整两年后,租下了昆山花园路7号的房间,和她的第二任丈夫冯达一起住了进去,这里也是党的秘密联络点。当年5月14日,外出联系工作的冯达被特务扣住。原本他与丁玲约好,中午12点两个人中有一个人不回来,另外一个人马上撤离。大约下午1点时,国民党来到这里,冯达没想到丁玲还在。丁玲在此被国民党特务绑架,后被押送南京。之后,在党组织营救下脱离虎口,成为到达苏区的第一位知名作家。

本次活动由虹口区文旅局、中共四大纪念馆联合主办,虹口区文保中心、左联会址纪念馆联合承办。后续,丁玲研究会副会长、华东师范大学中文系教授罗岗还将推出专题讲座活动。

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号