熊月之:展现上海“下只角”普通人生活,《平凉路2767弄》是一次人文考古

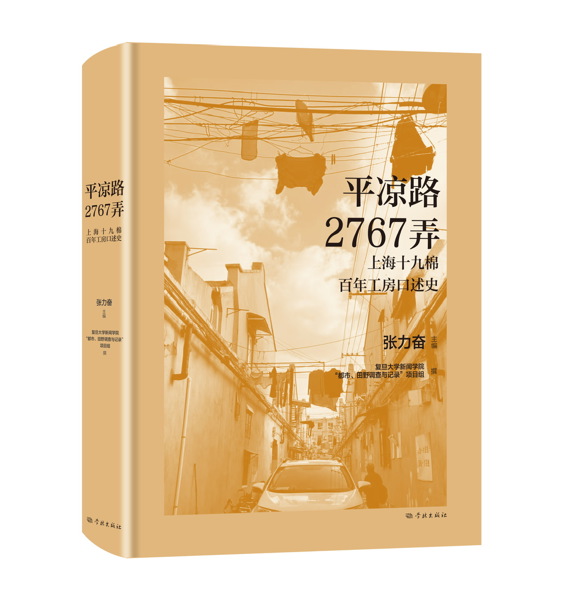

【编者按】今年,由复旦大学新闻学院张力奋教授主编的《平凉路2767弄》正式由学林出版社出版。上海史专家、上海江南书院院长熊月之为这本书撰写了序言,对于“穷街”的历史变迁、社会意义等作了详尽介绍和分析。经授权,上观新闻“思想汇”栏目刊发此序,以飨读者。

这部《平凉路2767弄》,是对一个自成单元的百年社区人文历史的深度发掘,是对都市普通人日常生活的《清明上河图》式的全景素描,是对一个行将消逝的社区带有抢救性质的人文考古(读者看到本书时这一社区已不复存在),是一群具有社会学意识、历史学素养、新闻学专业的学者所做的都市口述史的典范之作。

平凉路2767弄的前世今生

平凉路2767弄是实名,而不是社会学者做社会调查时惯常使用的代名。此弄在上海市中心区的东北角,平凉路到底,与军工路交汇处,现属杨浦区定海路街道。此地原为濒江农村,清同治年间划入英美公共租界,在租界最东端,1919年日商在此创建公大纱厂,并建筑宿舍,供厂内职工居住。1922年竣工启用,至2021年关闭拆迁,存世恰好一百年。其间工厂隶属与功能屡有变更,但纺织一直是其专业。1945年抗战胜利后,由南京国民政府接管,改为中国纺织建设公司上海第十九纺织厂。1949年上海解放后,改名上海第十九纺织厂。

这个小区厂舍合一,是企业办社会的典型,自建造伊始,便自成独立社区。到1946年,占地六百余亩,除了厂房,还有工友食堂、职员宿舍、工友宿舍、职员浴室、工友浴室、子弟小学、医院及药房、托儿所、哺乳室、花园、游泳池、篮球场、网球场、足球场、消费合作社、康乐室、工会办公室、消防队、职工足球队、理发室、阅报室等。在杨树浦众多纺织厂中,厂舍合一,并非公大纱厂一家,裕丰纱厂(国棉上海十七厂)结构亦与此类似,但公大纱厂“设备的完善,环境的优美,是无可比拟的”。职工来源,以苏北人为多。据1946年统计,苏北籍(以扬州、阜宁、泰兴为主)超过41%,其次为上海籍贯,近33%;再次为苏南籍、浙江籍。

这个小区所在的定海路区域,是上海有名的工业区。自二十世纪二十年代起,日商、英商在这一带兴建了很多纺织厂,十二棉、十七棉、十七毛、十九棉等,都是千人大厂,有的后来发展为万人大厂。很多纺织厂,为了便于企业管理,也为了增强职工对工厂的认同感,均采取与公大纱厂类似的路径,厂舍合一,建造成批宿舍供职工居住。这些厂建住宅,规划较好,质量也好。纺织厂日夜开工,三班倒,需要大量女工,职业门槛又很低。苏北地区比较贫困,常闹水灾,大批难民涌入上海。其时,工厂招工多采用工头制,靠熟人介绍,张三介绍李四,李四介绍王二。于是,大批苏北女童进入纺织厂工作。厂区边上有不少无主荒地,一些难民便在那里搭建简棚,安顿下来。于是,私房集中、房屋质量低劣、环境脏乱的问题日益突出。五十年代,鼓励生育,人口骤增,住房问题更趋严重,很多原先条件较好的小区,也乱搭乱建。自2008年起,政府着手对这一带逐步进行改造。平凉路2767弄的改造,正式启动于2021年3月,同年12月3日,小区封门,居民陆续搬出,小区历史画上句号。

获悉这一小区即将改造的信息后,张力奋教授出于其高度的职业敏感性,认为对于2767弄这一类小区,作为有别于法租界政商名人故居“巨富长”的所谓“下只角”,作为与上海工业区相关联的重要地段,将其人文历史特别是普通民众的日常生活史,记录下来,极有意义,极有必要。于是,启动了这一田野调查项目,有了这部口述史。

实施这一项目的访谈主体凡15人,张力奋教授为项目主持人、指导教师,12人是选修这门课的复旦大学新闻学院本科学生,另2人是学生助教。访谈对象凡16人,其中15位是久居平凉路2767弄的居民,另一位是长期负责定海路街道旧区改造工作的办公室主任。他们年龄最大的90岁,最小的54岁,对小区不同时期、不同方面的历史都有所了解,对动迁项目的启动、动迁政策的制订、动迁工程的实施都比较清楚。访谈时间持续一个学期。口述史全面、系统、翔实地梳理、记述了这一小区的历史,包括若干重要历史事件发生对此厂此地的影响,小区居民来源、社会结构、社区管理,特别是普通居民的日常生活。

《平凉路2767弄》出版方提供

百年里弄见证上海许多重大历史事件

作为百年里弄,上海百年内发生许多重大历史事件,在这里都有反映与影响。书中对此有清晰记述,可参见本书所附大事记。其中比较重要的有:

1932年一·二八事变爆发,日军侵略上海。2月9日,一架日本军机在公大纱厂上空超低空盘旋,不慎触撞一工房屋顶,军机坠落,炸弹爆炸,两名飞行员即刻丧生,伤及两名中国工人。

1937年,日军发动八·一三事变,日军占领上海华界地区,对公大纱厂实行军事管制,改名钟渊工业株式会社公大一厂,为日本海军部制作军衣面料及军毯,并将公大纱厂与军工路之间原有的高尔夫球场改建成临时机场,为第三航空团的根据地。1939年,公大纱厂改为日军伤病医院。1940年,中共地下党在厂内成立演剧组,演出《木兰从军》等进步戏。1942年,公大纱厂遭盟军飞机轰炸,毁坏严重。1945年抗日战争胜利后,国民党政府经济部接管公大纱厂。

1949年上海解放前夕,国民党军队某营三百余人,于5月26日入驻厂内。经中共地下党员努力,厂长吾葆真出面对国民党军队进行攻心,部队没有进入住宅区,而是在职工子弟小学休息。27日,人民解放军进来,双方差点发生武装冲突。经中共地下党争取,吾葆真厂长出面,完成了对国民党军队的劝降,取得了护厂斗争的胜利。厂史记载,护厂斗争未发一枪一弹、没流一滴血,十九厂完整无损地回到了人民手中。这在上海工人阶级努力护厂、迎接解放的历史中,是值得书写的一笔。

1950年2月6日,已退至台湾的国民党空军轰炸上海电力、供水、机电等重要基础设施,杨浦发电厂被炸,上海工厂几乎全部停产。十九棉工人面临停薪困境,工房居民日常生活恶化。“炸的时候十九棉没听到什么震动,我们反而拼了命要跑去看。解放军就沿着整条马路,三步一岗,五步一哨,维持治安,有时国民党飞机来骚扰的时候,解放军用机枪在十九棉小花园里的树林里进行扫射,防止敌机俯冲”。这个细节,对于了解“二六轰炸”事件的影响,也有一定价值。

……

这些与国家与时代大历史、大事件相关联的生动的细节史料,对于人们重构历史记忆,阐释历史事件的意义,具有重要的价值。

“穷街”是如何产生的

这部口述史更值得珍视的地方,在于其对于普通居民日常生活的记述,涉及工人来源、环境变异、住房拥挤、邻里关系、年节民俗、儿童生活,以及居委会主任的工作等方面。

书中对于十九棉厂工人来源,多有记述。

十九棉厂工人很大部分来自苏北。他们来沪经历、在沪生活,对于理解上海工人特质,很有价值。应长生回忆,他1946年从盐城来到上海,单是路上,“要耗时两周。因为乘的是木帆船,顺风靠风力扬帆航行,逆风靠纤夫拉纤行舟,速度缓慢。最后到无锡转乘火车抵沪。火车从无锡到上海,就比较快了,天不亮时出发,下午就到上海了”。如此艰难漫长的行程,今人实难想象。他的姐姐经人帮忙,来到十九棉厂,成为一名纺织女工。那在乡下人看来,是一件了不得的好事,“姐姐是1926年生的,进厂时正好20岁。她也知道能找到这份工作很不容易,所以非常珍惜,表现也非常出色。工作虽然辛苦,但她能坚持到底,在该厂一直做到1976年退休,足足做了30年”。这种经历与感受,对于全面理解苏北农民特别是妇女进入上海工厂的意义,具有重要的价值。近代上海无论租界还是华界,穷人比例都超过80%。但是,为什么还是有那么多农民,千方百计要进入上海,想方设法进入工厂呢?这是因为,上海能够为广大贫民提供更多的就业机会。在上海工厂尽管辛苦,但比起业已普遍破产的乡下,不知道是要好了多少。

不止一位口述者述及,那时厂里的工人,多靠老乡、亲戚、朋友介绍进来。

上海纺织厂很多,特别需要年轻女工。苏北乡下,只要有人在上海纺织厂打工,就会源源不断地带亲友、同乡、远亲近邻出来,特别是小女孩,到上海纱厂当童工,大多数找到工作就留在上海了。也有少数吃不了苦,又回苏北的。

十九棉的住宅,起初建造得颇为讲究,包括独栋三层花园别墅楼房两幢,假三层连体排屋10栋(幢),日式两层屋舍30排(幢)。这些房屋,按职务、职位高低分类居住,分别供工厂领导或总经理及其家眷、各级管理人员(工程师、高级技师、中级管理人员)及其家眷,以及厂内蓝领工人居住。无论供谁居住,均设计精细,用料讲究,环境优美。但是,到后来,无论哪一类住宅,都变得拥挤、破烂,环境肮脏,到了二十世纪八十年代,这地方已经变成远近闻名的“穷街”。这变化是怎么发生的呢?书中对此多有具体述及。

首先,随着政局动荡,产权变易,房屋管理失序。

一些口述者对于获得住房细节的描述,对于理解这一问题,具有特别的价值:

国民党的军官撤退了,那些房子都空关着。像我们住房比较紧张的,悄悄地就搬进去了。谁搬进去住,这个房子以后就是属于谁的。基本都是这个情况。有的人搬进来以后又怕了,万一国民党再来怎么办?后来想,反正不是我们一家搬进来,搬进来的人多了,胆子就大了。据说解放前夕有个国民党军官,搬走后又回来,对新住进来的人说,我们还要回来的。居民回答:等你回来我再让给你。

入住者对于房屋结构的改变,记述得也很详细:

海军宿舍房屋宽大,有前后阳台,弄堂也宽敞。里面有一个洗手间,家家都有抽水马桶的。这个抽水马桶,不是坐式的,是蹲式的。它要占地方,我们又不习惯用这个东西,所以通通都敲掉了。敲掉了以后省出的地方大,好搁床铺。老四弄的房子都是日式砖木结构,我们刚进去的时候前楼有一小间的床上还铺着榻榻米,但是我们不习惯的,所以全部改造了。

其次,入住人员越来越多,住房极度拥挤,导致乱搭乱建。

住房极度拥挤,是口述者普遍的话题。拥挤的程度,超出今人想象,有4个人住10个平方米的,10个人住22.9平方米的,还有6个人住不足9个平方米的。至于人均不足4平方米的,比比皆是。

多家住户共用的空间,更是拥挤,一层楼总共有两个灶披间、两个卫生间,灶披间大概8平方米,卫生间只有2平方米。“我们家和另外三家人拼东边的卫生间和灶披间,最多的时候一共有二十多个人一起用。”

与住房极度拥挤紧密联系在一起的,便是室内搭建阁楼,室外毁坏公共绿地与花园,搭建临时住房,亦即违章建筑。更有甚者,有人偷偷地将腐蚀性极强的硝镪水,倒到花园的树上,让其死去,然后砍掉,搭建房子。到二十世纪八十年代,小区内自搭临时住房已是普遍现象。周筛罩在回忆中,对于阁楼设计、材料来源有细致描述。

日后,政府对旧区进行改造时,曾对各种旧式里弄进行分类定级,这个小区属于“二级旧里”,其特点是房屋年久失修,面积偏小,居住拥挤,墙体普遍开裂,违章搭建多端,卫生设施缺乏,公共部位狭小,居民出行相当不便,居住环境整体堪忧。这种里弄,比起建设较晚、结构较好、设施较全的新式里弄为差,但比质量更差、环境更劣的棚户简屋为优。

当然,拥挤的小区生活,也有许多令人快乐、温馨、值得怀念的地方。

同住一楼,共用阳台、厨房与卫生间的邻里之间,相互谦让、相互关心、相互帮助则属于常态。

大家一起买菜、捡菜,“侬那个菜几块一斤,我这个啥地方买的噶”,聊家常。灶披间里,煤气灶一家人一个……炉子跟炉子相贴在一起。一起洗菜,一起烧菜,我烧的好东西给他一碗,他家烧好的给我们一碗。但没有聚餐,没有说每家人烧几个菜一起拼着吃,都是各管各的。以前不懂得AA制,除了有的时候哪家老人生日,吃面条,送碗面给邻居,其他都是各归各。不过小孩有时候会去东家西家吃饭。天热时睡觉,家家人家房门都是开住(着)的,南北通起来。

年节民俗是社区文化的重要内涵,也是多位受访人谈论较多的话题。包括过年穿新衣服、宰鸭宰鹅、放鞭炮、发压岁钱、大年初一串门拜年、恭喜发财,元宵节张灯结彩、做兔子灯,端午节吃粽子、立夏吃蛋等。小区居民中苏北人比例较高,所以,这些年节民俗多与苏北相似。

这一人口特点,影响到小区居民的语言与文化生活,“弄堂里用的方言是苏北话……苏北人多,所以弄堂里还有不少会唱江淮戏的。每逢白事的时候,弄堂里的人家还会请和尚来做道场,搭个大棚子念经,敲木鱼”。

这些文化特点,对小区居民的投资理念也有潜移默化的影响。这以刘必芳的父亲最有代表性。他很早便从阜宁到上海谋生,进棉纱厂时,工厂还在日本人手里,叫公大纱厂。“他的动手能力强,性格内向,话很少,但肯动脑筋,学得很快。干了几年,有了些积蓄,就回苏北乡下买了几块地。解放后,乡下搞土改,要给他家打上地主帽子,他要求改划富农。”这个故事可以阐释的空间很大。其一,刘父从乡下来到上海,进入工厂,由农民变成工人,收入远高于种田,对于增加家庭财富总量,具有重要意义。其二,刘父积累了一些钱以后,不是将其投资在工业或城市其他行业,而是回乡买地。这说明他尽管人在城里,但其理财理念仍然停留在农耕时代。其三,因为买了地,尽管他本人还在上海厂里工作,属于工人阶级,但农村土改后其家庭成分则要被划为地主。这种案例可能极为个别,但对于解读那个时代的城乡差别、成分划分,仍不失为一个值得重视的特例。

多位受访者述及儿童时代与小伙伴共同游玩的幸福生活:踢足球、打篮球、游泳、摔跤,斗鸡、跳马、斗龙、跳橡皮筋、打弹子、下军棋,捉知了、捉蟋蟀、养小鸡小鸭小兔子,下水摸鱼,看露天电影。夏天,他们会在弄堂里一起乘风凉,谈天说地,甚至睡在外面。

不同时代人的童年会很不相同,同一时代不同地区人的童年也可能大异其趣。与同时代同属上海市的黄浦、静安、卢湾等地儿童相比,远离市中心的上棉十九厂人的童年生活中,少有小提琴、钢琴的声音,少有大光明、南京路的影子,少有巴尔扎克、托尔斯泰的作品,但是他们有两个足球场,有一个白洋淀,还有露天电影。

这部口述史,对于小区一些特殊人员的记述,也很有价值,包括高级技工的待遇、民兵的组织与训练、消防员的职责、毛泽东思想宣传队的组织与宣传、文艺小分队的排练与演出,特别是居委会主任的职责,讲述得相当细致、生动。居委会主任号称小区“总理”,无事不管,从小区社会治安与环境卫生管理、居民家庭内部或居民之间纠纷的排解、上山下乡的动员、回城青年的安置、低保人员的救助、精神病人的关爱、两劳人员的管理、支内支疆人员的服务,以及突发事件如火警的处理、雨天积水的排除,直到整个小区行将动迁时协助有关部门处理动拆迁事务。居委会是中国城市管理最为基层的组织,富含中国文化精神,而上海居委会组织在全国又走在前面,本书所载的宋世凤、朱晓琴两位居委会主任的口述,为理解上海城市居委会的功能与特点,增添了相当丰富、极其鲜活的素材。

口述史较多展现普通民众的日常生活

这部口述史,是张力奋教授率领一批同学精心劳作的结果。

口述史是近些年备受学术界重视的史料搜集与史学研究的方法。人类对于历史的了解,在语言出现以前,只能是物传,从遗物看历史。语言发明以后,增加了言传,从口耳相传中获得历史知识。文字发明以后,增加了文传,以文字记载历史。录音、录影器具发明以后,又增加了音传、像传资料。由物传-言传-文传-音传-像传,人类记载历史的手段不断演进。现代意义上的口述历史,是运用言传、文传、音传、像传手段综合记述历史的方法。从工具运用角度而言,口述历史的出现,是历史学领域的一大飞跃。

从历史记录的丰富性而言,口述历史提供了无比广阔的空间。人类活动无比繁富,即使再详细的文献、档案,也只能记录下其中极为微小的一部分,冰山一角。以往的档案、文献,比较偏重于记录统治阶层的活动,偏重于社会精英的活动,偏重于政治方面的活动,对普通民众的生活,则记录较少,有之,亦多为枯燥的统计数据,缺少有血有肉的个案记录。口述历史可以在这方面弥补传统档案、文献的不足。从历史信息呈现的人民性而言,口述史可以为那些原本在宏大叙事的历史记录中看不清面孔、听不到声音的芸芸众生,撑开一片底层的、民主的星空。

口述史是访谈主体与受访对象相互配合、共同劳动的结果。张力奋教授是国际新闻界久负盛誉的大家,曾任英国《金融时报》副主编、FT中文网创刊总编辑、《FT睿》杂志创刊总编辑、英国广播公司资深记者等职,具有深厚的学术素养与丰富的田野调查经验。还在复旦大学读书时,他就与同学合编过“中国大学生百人口述史”,后结集为《世纪末的流浪》出版。前几年他又做了部《追光者:金国藩九十自述》,对中国工程院院士、杰出光学家金国藩作了深度访谈,2021年出版。本项目启动之初,他拟定了周密的访谈规划与实施要求,包括访谈对象的遴选,访谈要素与记述质量的规定,强调“5W”(who,what,which,whom,how)的重要,聚焦人与生存空间的关系,特别是家庭与邻里、建筑与阶层、空间与居住,强调注意历史细节,保留受访人的语言特点,注意现场拍照、摄像。项目实施过程中,他不但亲自做了几个访谈,还根据项目进展情况,不时地对项目组成员加以指点,确保项目质量一直在高位运行。披览全书,可以说,项目组成员切实贯彻了主编的意图,访谈对象遴选得当(均为普通居民),访谈主旨明晰,史料发掘深入,细节呈现生动。访谈对象所述资料,均为亲历、亲见、亲闻。访谈文稿以第一人称方式呈现,也保持了访谈对象的语言风格。与此相一致,项目组高度重视发掘以往历史资料,包括档案资料、方志资料、图片资料,并将访谈资料与历史文献进行比勘、研究。书中附有建筑分布图、人口结构图、工厂车间图、产品商标,后附里弄大事记、居委会成员名单等,对于读者全面了解这一小区的历史,都是不可或缺的资料。各位访谈人都撰写了“田野手记”,介绍访谈过程与心得,凸显了这部口述史的专业性。

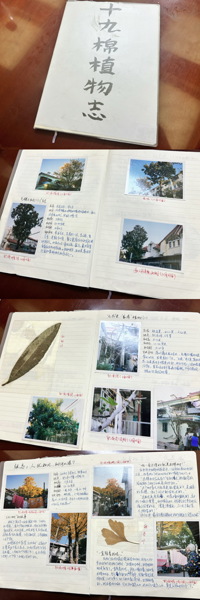

还有一事值得称道,项目组成员对小区的各种植物进行了调查、拍照、记述,制作了叶片标本,做了本《十九棉植物志》。诚如采访人欧柯男所述,对于十九棉来讲,厚重历史记忆带来的,不只是人文的回顾,还有自然的生长,“无论是葱蒜韭菜,还是石榴柚子,抑或是银杏香樟,都肆意舒展在这一方小天地中。一饮一啄、一玩一赏,这些植物伴生在人们身边的同时,也满足了人们日常的需求。它或许是孩童顽皮攀爬的大树,或许是阳台月夜清辉映照的小花,或许是傍晚锅边烹饪的佐料”。很多大树,由于搭建房屋或其他需要,被无情毁去,但有些还是顽强地存活下来。老年疗养院(原十九棉厂长住宅)旁一棵银杏古树,“历经80年风雨飘摇,见证了上海近代跌宕起伏的历史变迁,从羸弱的小树苗到参天大树,周遭人事更迭,自身守望其中”。无论毁去还是存活,将相关信息记录下来,对于保存上棉十九厂的历史记忆,都具有不可替代的价值。

欧柯男所做的“植物志”(部分)施晨露 摄

堪称城区改造前的人文考古

《中华人民共和国文物保护法》规定,建设单位进行基本建设工程时,必须先经有关单位考古勘探,否则不得施工,简称“考古前置”。可惜,这个考古前置,并不包括对于地面上的人文历史的发掘与梳理。其实,城市的文化底蕴在于其人文历史。这种人文历史不单单体现于悠久的历史积淀,盖世的政治雄才,卓著的文化精英,更体现在当下的成千上万普通居民身上。他们的油盐酱醋、喜怒哀乐、家长里短、文化素养、家国情怀,才汇成城市文脉的波涛汹涌。在上海城区史上,平凉路2767弄是个独立的单元。中华人民共和国成立之初,上海市区有9400多条这样的弄堂。改革开放以后,随着城市改造步伐加快,大批弄堂倒在了推土机下。到1997年,上海里弄已消失过半,仅剩下了四千条。如果要想了解那业已化为尘土的五千多条弄堂的历史,特别是普通民众的日常生活历史,只有相关地方志中记述的那些冷冰冰的数字,很难找到相对集中的、经过专业人员处理的、可信可用的鲜活资料。正是在这个意义上,张力奋教授主编的这部《平凉路2767弄》,在发掘保存城市文脉方面,在呈现普通民众的日常生活历史方面,做出了可贵的探索,堪称城区改造前的人文考古,具有鲜明时代特色的先锋性意义。

将来,如果我们所有即将拆迁、即将改造、即将消逝的里弄,都先进行如同张力奋团队在平凉路2767弄已经进行的这番人文考古,也像国家文物保护法规定的那样,实行“人文考古前置”。那么,我们的城市文化底蕴必然更为丰厚,必然更有温情,也必然更加宜居、宜业、宜游。若此,这部口述史的意义,也就远远超出平凉路2767弄的范围,超出上海的范围,甚至超出新闻学、社会学与历史学的范围。

张力奋教授是我十分钦佩的学者,此前读他的《牛津笔记》,读他对金国藩院士的采访,读他的诸多鸿文,便感慨良多,受益匪浅。这部口述史完稿以后,他嘱我为序。我认真拜读,悉心思考,确实认为此书此举,都有重要意义,值得大力弘扬,遂不揣谫陋,写了这么冗长的体会,以为鼓吹。

(本文由“讲好上海故事”提供,刊发时有删节,文中小标题为编者所加)

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号