毛泽东称赞瞿秋白:他在文字中的思想永远活着

今年是瞿秋白牺牲90周年,他是中国革命文学事业的重要奠基者之一,最早系统地向中国读者介绍马列主义文学艺术观,最早运用报告文学的形式,写出《饿乡纪程》和《赤都心史》等作品,如实报道俄国十月革命的真实情况和世界上第一个社会主义国家初创时的景象,翻译了一大批外国文艺理论和文学作品。

瞿秋白

与鲁迅亲密合作

推动左联创造辉煌成就

1931年1月7日,中共六届四中全会在共产国际代表米夫操纵下在上海秘密召开。会议批评李立三错误和三中全会的“调和主义”,撤销了瞿秋白、李立三的政治局委员职务,王明等人占据领导岗位。

从领导岗位上退下来,瞿秋白仍旧在别的岗位上为党工作。他一直向往的文学园地,终于有时间和精力来耕耘了,其文学活动的辉煌时期开启了。

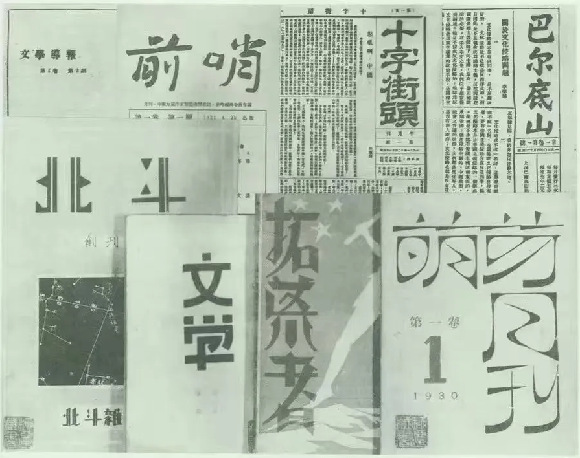

左联成立于1930年3月,当时纲领中已有“左”的倾向。在行动上,要求作家参加飞行集会,到工厂中作鼓动工作等等。1931年4月,茅盾对瞿秋白说,左联像政党,关门主义,不重视作家创作活动。瞿秋白大致同意这个看法,5月,茅盾任左联行政书记。瞿秋白邀茅盾去谈,提议改进左联工作,再办一个文学刊物,专登创作,并要对五四运动以来的新文学运动,以及1928年以来的普罗文学运动进行研究总结,吸取经验教训。鲁迅、冯雪峰和茅盾也早有办刊物的打算,经过研究,决定将已被查禁的《前哨》从第二期起改名为《文学导报》,专登文艺理论文章。另外创办文学刊物《北斗》,由丁玲主编。瞿秋白这一时期写的文艺论著,多数发表在《文学导报》和《北斗》上。

“左联”成立大会会址

1931年11月,左联执委会通过《中国无产阶级革命文学的新任务》决议。茅盾回忆:决议“瞿秋白花了不少心血,执委会也研究了多次”,“它标志着一个旧阶段的结束和一个新阶段的开始。……它已基本上摆脱了‘左’的桎梏。开始了蓬勃发展、四面出击的阶段。促成这个转变的,应该给瞿秋白记头功。当然,鲁迅是左联的主帅,他是坚决主张这个转变的,但是他毕竟不是党员,是‘统战对象’,所以左联盟员中的党员同志多数对他是尊敬有余,服从则不足。瞿秋白不同,虽然他那时受王明路线的排挤,在党中央‘靠边站’了,然而他在党员中的威望和他文学艺术上的造诣,使得党员们人人折服。所以当他参加了左联的领导工作,加之他对鲁迅的充分信赖和支持,就使得鲁迅如虎添翼。鲁迅与瞿秋白的亲密合作,产生了这样一种奇特的现象,在王明‘左’倾路线在全党占统治的情况下,以上海为中心的左翼文艺运动,却高举了马列主义的旗帜,在日益严重的白色恐怖下,开辟了无产阶级革命文学的道路,并且取得了辉煌的成就!”

占领宣传阵地

进步歌曲唱响华夏

这一时期,瞿秋白一度从组织上直接领导了中国共产党文化委员会(即文委),是文总(包括左联在内的左翼文化总同盟)的领导核心。

过去,左联不允许盟员在资产阶级报刊上发表文章,而自己没有报纸,刊物常被查禁。瞿秋白参加领导左联后,开始逐步地、有计划地占领这些宣传阵地。左翼作家在《东方杂志》《申报月刊》以及其它刊物上也发表了文章,特别是发表了许多反对国民党不抵抗政策的杂文、随笔、漫画等。夏衍说:“这件事,我认为秋白同志的功劳是不可磨灭的。”

“左联”创办的进步期刊

法国人办的百代唱片公司,在上海唱片业中首屈一指。公司业务负责人任光与田汉很熟。田汉要夏衍向瞿秋白请示,可不可以争取任光帮助,录制进步歌曲广泛发行。瞿秋白完全赞成田汉的意见,高兴地说:“这是一个好机会。”通过任光,聂耳、田汉、冼星海,孙师毅等人作曲作词的进步歌曲被录制成百代公司唱片。从此,《渔光曲》《毕业歌》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》等唱遍华夏大地。

民众歌咏会在西门公共体育场举行第三届歌咏大会

回顾左联的辉煌战绩,谁都不会忘记瞿秋白的作用。如果把左翼文艺家队伍比作一支向反动派冲锋陷阵的大军,那么,这支大军的统帅就是鲁迅,而瞿秋白当之无愧就是这支大军的政治委员。

笔耕不辍

成就领袖群伦的杂文大手笔

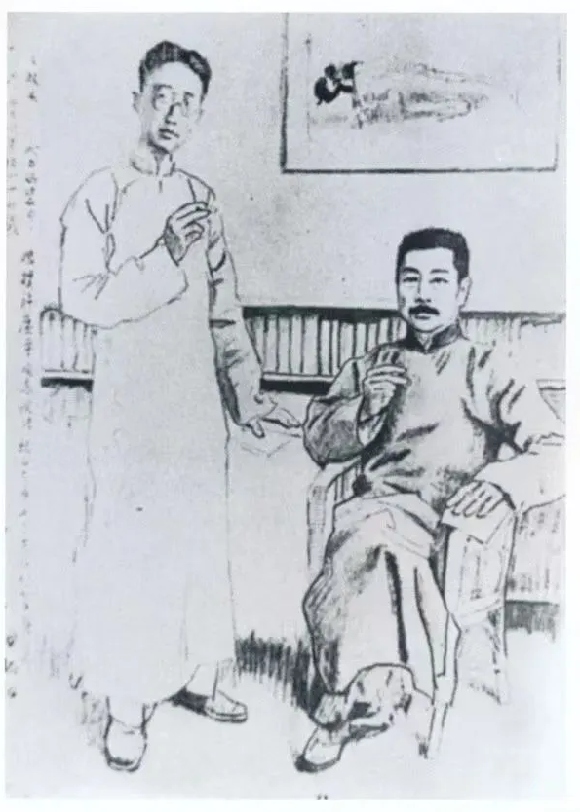

瞿秋白和鲁迅的第一次见面,是在1932年夏天。那天早饭后,瞿秋白由冯雪峰陪同,去北川公寓拜访鲁迅,直到晚间才回来。两人一见如故,谈得非常投机。鲁迅对这一位稀客,款待之如久别重逢有许多话要说的老朋友。这次会见,同样使瞿秋白感到振奋。6月间他连续在10日、20日、28日写信给鲁迅,谈他对整理中国文学史和翻译问题的意见。每封信都写得很长。

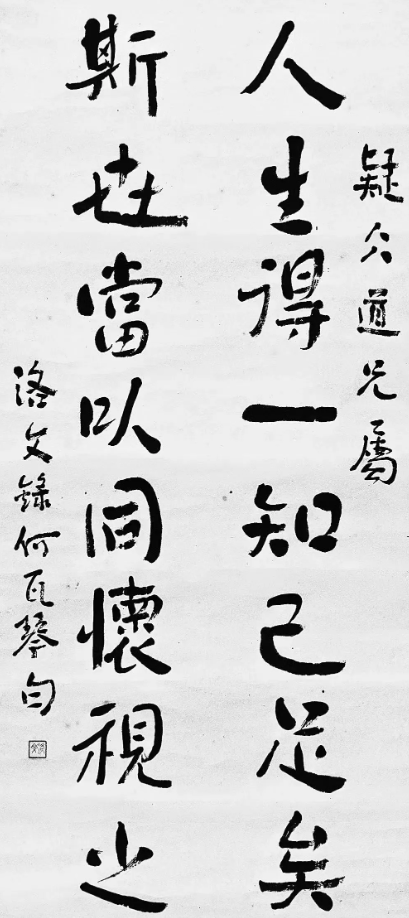

白色恐怖下的上海,瞿秋白夫妇随时面临被捕的危险。鲁迅夫妇置生死于度外,尽力掩护他们。鲁迅一直想替他们寻找一处比较安全的住房。3月初,鲁迅通过内山完造夫人的帮助,在北四川路施高塔路东穗里12号租到一间亭子间。3月1日、3日,鲁迅两次去看房。4日和5日,瞿秋白夫妇就迁居这里。6日下午,鲁迅拿着一盆堇花来到寓所,看望瞿秋白夫妇,祝贺乔迁。小小的亭子间经过一番布置,特别是挂起了鲁迅手书的“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”的联语,竟满室生辉。

鲁迅书赠瞿秋白

有了比较安定的生活环境,瞿秋白在短时间内,写了一批精美的杂文,借用鲁迅的各种笔名,由许广平抄过,由鲁迅作为自己的文章寄出发表。这些文章是:3月5日《王道诗话》、3月7日《伸冤》(原题《苦闷的答复》)、3月9日《曲的解放》、3月14日《迎头经》、3月22日《出卖灵魂的秘决》、3月30日《最艺术的国家》《〈子夜〉和国货年》、4月11日《关于女子》《真假堂·吉诃德》《内外》《透底》、4月24日《大观园的人才》(原题《人才易得》)、9月28日《儿时》、10月25日《中国文与中国人》等等。

这些文章中不少是瞿秋白与鲁迅两人漫谈后写成的。据许广平回忆:“在他和鲁迅见面的时候,就把他想到的腹稿讲出来,经过两人交换意见,有时候修改补充或变换内容,然后由他执笔写出。他下笔很迅速,住在我们家里时,每天午饭后至下午二、三时为休息时间,我们为了他的身体健康,都不去打扰他。到时候了,他自己开门出来,往往笑吟吟地带着牺牲午睡写的短文一、二篇,给鲁迅来看。鲁迅看后,每每无限惊叹于他的文情并茂的新作是那么精美无伦。”瞿秋白把马克思主义的敏锐观察力,运用到杂文写作中,其思想和艺术上的成就,已经达到了那个历史时期的杂文的高峰,堪称领袖群伦的大手笔。

素描《鲁迅与瞿秋白》(徐悲鸿画)

才华横溢的瞿秋白慷慨就义多年后,毛泽东高度称赞:“他在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号