邓中夏与上海大学

开栏的话

以史为镜、以史明志。《党史信息报》创办40余年来,在广大作者和读者的支持和厚爱下,为提供党史领域最新动态、讲好党史故事、传承红色基因致力耕耘。2021年改版后,“镜周刊”作为一个品牌被保留下来。即日起,“党史镜报”公众号将专门开设“镜周刊”栏目,每周推送《党史信息报》上生动鲜活的党史故事,以飨读者。

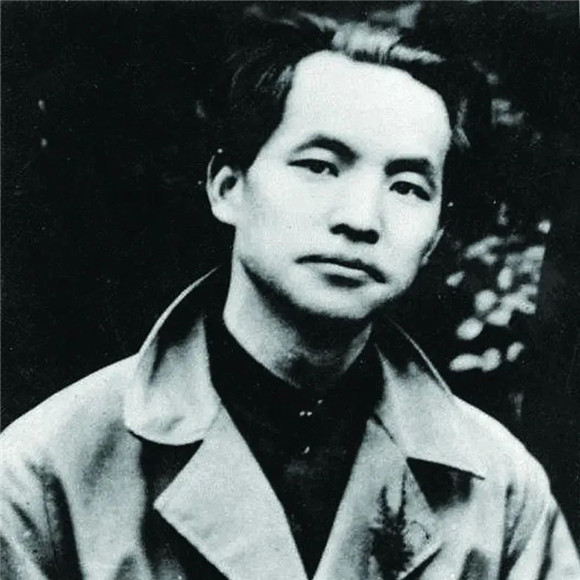

邓中夏(1894—1933),湖南宜章人。中国共产党创立者之一,无产阶级革命家和卓越的工人运动领袖。

1917年考入北京大学中文系。1919年发起组织北京大学平民教育讲演团,积极参加五四运动,任北京学生联合会总务干事。1920年3月发起并参加马克思学说研究会,后成为北京的共产党早期组织成员。1921年初,创办长辛店劳动补习学校,11月出版进步刊物《劳动音》,在工人群众中宣传马克思主义。中国劳动组合书记部成立后,负责北方部工作。1922年5月出席第一次全国劳动大会,会后任中国劳动组合书记部主任。7月,出席中共二大,当选为中央执行委员。1923年4月,参加创办上海大学,任校务长。

1923年,上海大学为整顿校务起见,特聘邓中夏为校务长。邓中夏赴上海大学履职,源于李大钊的推荐。他在上海大学期间,为了进一步推动学校的发展,开展了一系列改革。

邓中夏在《上海大学周刊(第一期)》上发表了《上大应有的使命》一文,明确提出上海大学的办学宗旨是“养成建国人才,促进文化事业”。他为上海大学所确立的办学宗旨,深刻地反映了他对时局的清楚认知。当时国家正当内忧外患之际,文化教育领域受到各种错误思想侵蚀,国家民族的前途和命运处在风雨飘荡之中。邓中夏通过分析时局,发现国家之所需,于是他将革命理论与教育实践相结合。

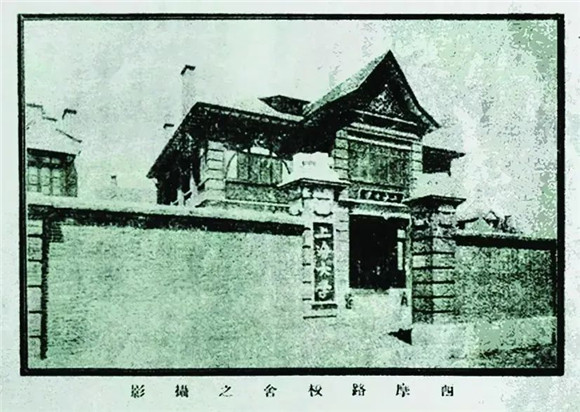

西康路(今陕西北路)上海大学第一院校舍

首先,邓中夏提议当时仅设有文学和美术两科的上海大学,创办社会学系。后经过李大钊向于右任推荐,最终聘请瞿秋白为社会学系主任。同时,邓中夏还解雇了那些没有真才实学、讲课不受同学欢迎的教师,推动学校的师资队伍发生根本变化。这是邓中夏为推动上海大学教务改革所作的重要努力。通过新设立社会学系,整顿改造教师队伍等手段,上海大学的办学基础从制度上得到了夯实。

其次,改革学校的教学内容。在设立社会学系的基础上,邓中夏在社会学系先后设立以马列主义为理论指导的“社会学原理”“社会学通论”等课程,通过课程的更新和调整,进一步推动马克思列宁主义在上海大学的传播。此外,为进一步提高上海大学的办学质量,吸引更优秀的师资来校授课,邓中夏还在上海大学设立了特别讲座。如邓中夏曾于1923年4月15日邀请李大钊到上海大学作《演化与进步》的讲演;随后,又于1923年5月2日邀请郭沫若到上海大学作《文艺之社会的使命》演说。这些讲演与演说,向当时上海大学的学生传播了马克思主义学说,激励广大青年学子认清自身的责任与使命,在上海大学掀起了一波热潮。

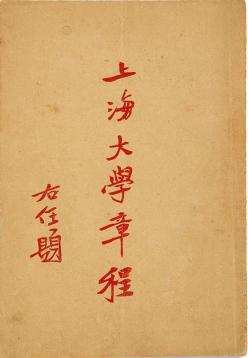

于右任题写的《上海大学章程》

再次,办理上海大学扩充后章程事宜。1924年4月23日召开的上海大学教职员会议决定由邓中夏、陈德征、洪禹仇办理扩充后章程事宜。扩充后的章程内容主要在于完善院系设置以及进一步更新学校基础设备。身为学校校务长的邓中夏致力于学校院系的增设,主要是社会科学系内部学科的完善。同时,他还为上海大学寻找新的校址花费大量精力。

邓中夏在上海大学革新中起到了重要作用,在他的精心运作之下,上海大学的院系日趋完善,吸引了更多优秀学子和教师,新校址的落实也为上海大学的发展奠定了重要基础。

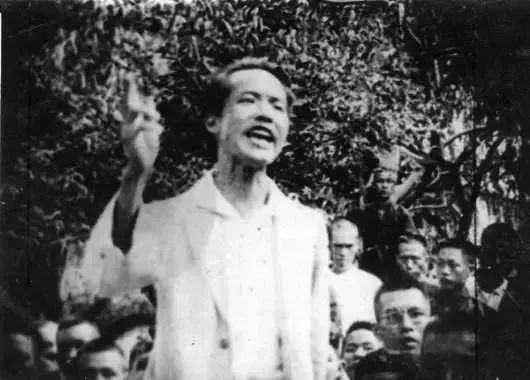

在邓中夏等人的努力下,上海大学不仅培养了一大批具有马克思主义信仰的革命志士,也赢得了“上海原少提高文化之大学,该校如果从此革新之后,继长增高,当不难为东南文化之总汇也”的评价。1924年,上海大学全校学生中共产党员和青年团员已占一半以上。这充分说明,当时上海大学的学生在革命理论的熏陶下,思想进步迅速。除此之外,当时的上海大学学生还能做到理论与实践相结合,充分认识到工人阶级对于发展革命事业的重要性。例如,1925年2月初,上海日本纱厂大规模罢工。上海大学中共支部接到上海地委的通知,由邓中夏通知率领校内党团员学生刘剑华(刘华)、郭伯和、杨之华等前往参加反抗日本资本家的斗争。

邓中夏

邓中夏在上海大学工作的时间虽只有短短两年,但他的诸多努力推动上海大学的面貌发生了巨大变化。他呕心沥血,竭诚奉献,为党培养了众多革命人才,为中国革命事业作出了重要贡献。

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号