曾说不喝咖啡的鲁迅,为何经常光顾上海这家咖啡馆

上海最初的咖啡馆为西人所设,如星点般散落在租界的地盘里,既有虹口江边的水手酒吧咖啡,也有巡捕房边上的外人咖啡。但是具有影响力的咖啡馆,则于二十世纪二十年代开始出现,并有华人参与,逐步形成规模。

上海北四川路由于地域优势和文化魅力,成为文艺青年聚集的“咖啡座谈”的优先地段。1928年8月,创造社成员张资平在那里设立“上海咖啡馆”。张资平(1893—1959),广东梅县人,1922年4月毕业于东京帝国大学理学院地质系。同年出版中国现代文学史上第一部长篇小说《冲积期化石》。在东京留学期间,张资平利用上海泰东图书局的一些条件,与郭沫若、成仿吾、郁达夫、田汉、郑伯奇等人创办创造社,这是新文化运动早期的文学团体。1926年3月创造社又成立出版部,由周全平、叶灵凤、潘汉年负责经营。张资平于1928年3月到创造社出版部工作。

上海咖啡馆附近的街景

上海咖啡馆是文艺青年的理想乐园,新文艺作家蒋光慈、叶灵凤等几乎每天必到,甚至把在咖啡馆里得来的生活体验写进文学作品。

新文艺作家为上海咖啡馆捧场,吸引了大批文学青年。时人评价,北四川路的咖啡馆,以“上海咖啡”最受人称颂。上海文人好饮咖啡之风,亦从“上海咖啡”设立时开始。

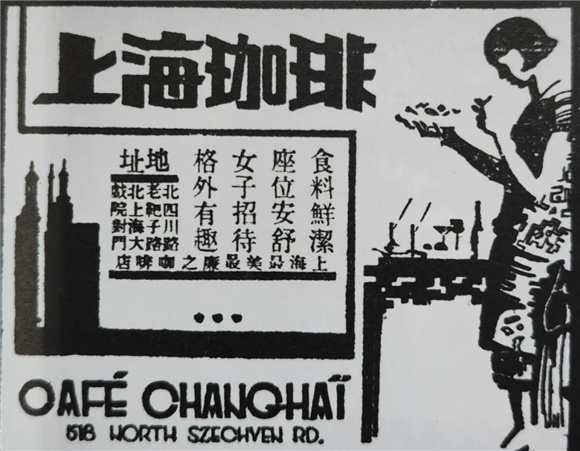

上海咖啡馆的广告

但是,鲁迅先生对上海咖啡馆并无好感,可能和他当时与创造社某些成员的论战有关。他在杂文《革命咖啡店》中写道:“遥想洋楼高耸,前临阔街,门口是晶光闪灼的玻璃招牌,楼上是‘我们今日文艺界上的名人’,或则高谈,或则沉思,面前是一大杯热气蒸腾的无产阶级咖啡,远处是许许多多‘龌龊的农工大众’,他们喝着,想着,谈着,指导着,获得着,那是,倒也实在是‘理想的乐园’。”杂文颇多讽刺的意味。

上海咖啡馆的化装歌唱会

同时,鲁迅声明,他并没有去过那样的咖啡店。第一,他是不喝咖啡的,总觉得那是洋大人所喝的东西,不喜欢。第二,他要抄“小说旧闻”之类,无暇享受这样乐园的清福。第三,这样的乐园,他是不敢上去的,文学家,要年轻貌美、齿白唇红,他有“满口黄牙”的罪状,到那里去高谈,岂不亵渎了“无产阶级文学”么?第四,即使要去,“也怕走不到,至多,只能在店后门远处彷徨彷徨,嗅嗅咖啡渣的气息罢了。你看里面不很有些在前线的文豪么,我却是‘落伍者’”。鲁迅声明的要点是他没有去过那家咖啡店,也不想去,并非躲在咖啡杯后面骗人。

虹口的咖啡馆聚集地

由上海咖啡馆引出的这篇杂文,鲁迅的回复显然是针对创造社某些人对他的攻击。后来党中央决定停止内部论争,筹建“左联”,双方恰恰也是在咖啡馆里握手言和的。

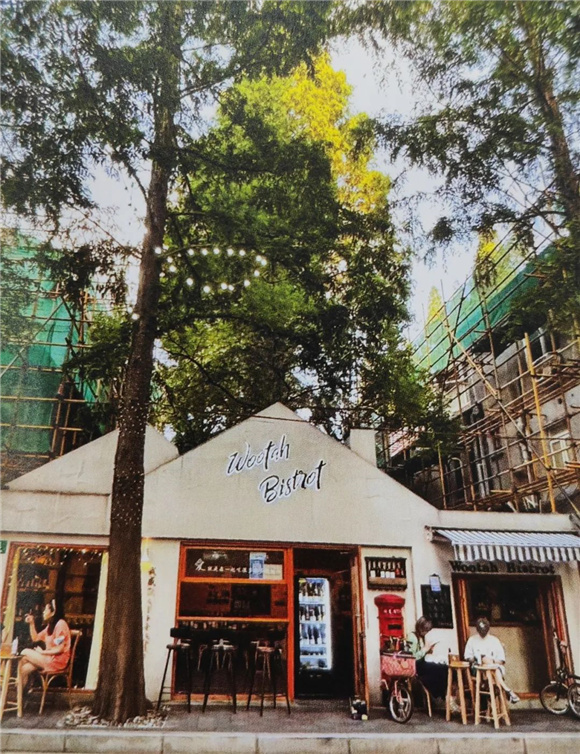

公啡咖啡馆遗址

公啡咖啡馆位于北四川路、多伦路口转角处,外国人开设。楼下卖糖果,楼上两间小房间供应咖啡与饮料,上午几乎没有人,很安静。1929年10月,在公啡咖啡馆二楼,召开“左联”第一次筹备会,参加会议的有:冯乃超、阳翰笙、夏衍、潘汉年等。这次会议主要由潘汉年传达中央关于停止文艺界“内战”的指示,组成包括鲁迅在内的“左联”。当年冬天,“左联”开始筹备。夏衍回忆,筹备会议一般每周开一次,有时隔几天开,地点几乎固定在公啡咖啡馆。

鲁迅与青年木刻家围坐在一起

鲁迅常在公啡咖啡馆会见客人,或约人聊天。1930年6月5日,鲁迅同“左联”作家柔石在那里喝咖啡。1933年12月,一个寒冷的下午,女作家葛琴和几位朋友在内山书店拜访鲁迅,为方便谈话,鲁迅约他们到公啡咖啡店聊天,他们足足谈了两个小时。葛琴记叙道:“我完全不感觉有什么拘束的必要。他很起劲的说着文学上的各种问题,和不断地给予我热烈的鼓励,他的说话就和他的文章一般的有力,是那样充满着比青年更勇敢的情绪。当我从咖啡馆里出来的时候,除了满意以外,更惊愕中国现在还有这样一位青年的老人。”

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号