历史上的上海时疫医院

2020-05-09 来源:文汇报 作者:沈轶伦

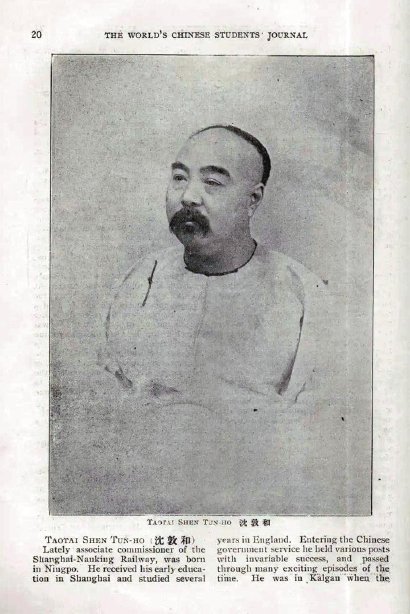

沈敦和留辫便服照片(《寰球中国学生报》1906年第2期)

1937年,八一三淞沪抗战爆发,日舰、日机连续三天炮击、轰炸吴淞口一带,中国防疫医院被炸成一片废墟,仅存焦土。宝山路沿线同样被战火摧残严重,中国公立医院也被摧毁。

在传染病面前奋勇抗击的上海时疫医院,不能抵御战火侵蚀。直到和平来临,终于又能恢复正常治病救人的功用。

传染病院的前世今生

1946年5月,上海发生真性霍乱。

媒体报道了传染病患者的情况:“泰兴路同成煤号之女店主、新闸路近水台茶楼理发匠高庆荣、福建路新昌祥五金号之车夫施庆祥、槟榔路(今安远路)六十号之女佣葛荣氏、陶尔斐司路(今南昌路)二号之唐富生、广东路满庭坊广福里八号之严和尚等六人均经送入传染病医院治疗。”

当时的卫生局提醒市民“注意饮食卫生,扑灭蚊蝇,勿食生冷、勿饮用土井水或河水,遇有患者应即送传染病医院隔离治疗,以免蔓延”,并公布医院地址:市立第一传染病医院和市立第二传染病医院。

报道中提到的天通庵路市立第一传染病医院,起步于1914年公共租界工部局在珠江路(今鸭绿江路)50号创办的华人隔离医院。这所医院后迁至北海路162号,1945年改为市立第一传染病院,后迁至天通庵路222号。同年,在海宁路96号开办市立第二传染病院,1947年迁至横浜路907号。(《上海通志》)

为了应对不时肆虐上海的天花、霍乱、麻风等疫情,早在1932年,上海公办和私立开设的时疫医院已达20所。到了1949年上海解放后,在上海市人民政府卫生局的布告中显示,当时除了市立第一和第二传染病院以及一些大医院内设的隔离病房外,上海当时还有上海时疫医院(西藏中路25号)、急救时疫第一医院(大统路南星里)、急救时疫第二医院(大西路47A号,今延安西路)、真心时疫医院(天津路252号)、南市平民医院(民国路775号,今人民路)、徽甬时疫医院(制造局路医院路35号)、私立上海传染病院(中正西路A字2号,今延安西路)、徐家汇临时时疫医院(徐家汇慈佑路30号,今紫阳路),以及位于浦东的市立第三、第七医院等。

1949年上海解放后,市立第一传染病院和市立第二传染病院由上海市军管会接管,1955年4月合并为上海市传染病院。后几经变化,成为今日上海市公共卫生临床中心前身。

_ueditor_page_break_tag_被战火摧毁的中国公立医院

1914年创办的华人隔离医院,并非沪上第一家为隔离传染病而设的医院。从其诞生的时间点向上追溯,仅仅虹口区境内,从1900年到1919年间,就新增医疗机构23个、慈善医疗机构3个、医学教育机构2个、卫生团体1个。其中有1904年成立于武进路的隔离医院,亦称工部局医院。还有1910年成立于横浜路补萝居花园的中国公立医院。

这家如今已经几乎被人遗忘的医院原址所在的花园,据说原由旅沪广东籍富商张子标所有,当时估价4万两白银,作价3.3万两白银卖给了红十字会,建立了“中国公立医院”。这也是一所专门收治传染病患者的隔离医院。由于当时普通人对科学防病的意识还不强,他们担心治病会花去很多钱,于是处处躲避,即使被送入医院隔离的患者,也会想方设法逃离医院。因此,专设为华人开放的隔离医院,有助于缓和患者的抵触心理。《光绪上海县续志》是这样说的:“凡华人患疫,其查验、隔离、诊治盖归华人医院办理。又,种痘、治霍乱等症,及关于人身一切,亦归华人自理。于是,住居租界者,乃不受防疫之惊恐。自医院开办,鼠疫遂熄。”(薛理勇,《旧上海的传染病与隔离医院》)

中国公立医院的建立,离不开上海红十字会(现中国红十字会的前身)的创办者沈敦和(1865—1920)之力。1901年,沈敦和与上海著名绅士严信厚等参与成立“济良所”,解救愿意从良的妓女。济良所下设医疗、工艺、教育三部,地址初设虹口师善里(今东长治路431、449弄),不久就迁到天通庵路附近。

复旦大学中华古籍保护研究院的王启元在《何处是“天通庵”》一文中考证了天通庵的位置:1918年《北华捷报》出版的《上海地图》中,天通庵位于俞泾浦转弯的西南侧。隔着俞泾不远,在铁路西侧,有中国最早的东正教堂之一“主显堂”,始建于1903年,毁于两次淞沪战争,位置大约在今天宝山路874号附近。天通庵与教堂西北侧,有一处“Door of Hope”,为当日解救从良妓女的“济良所”,西侧有“CHINESE PUBLIC ISOLATION HOSPITAL”,为“中国公立医院”。可惜,在淞沪战役中,宝山路沿线被战火摧毁严重,曾让沈敦和投入无数心血的慈善机构济良所和中国公立医院都被摧毁。

疫情中的国境守护线

除了隔离医院,早在清光绪二十年(1894年),上海就在杨树浦设临时检疫机关,于港外2公里处设临时检疫所,后又于吴淞口崇宝沙设置华洋公共验疫所,查验来自疫区的船舶。1904年,上海又在张华浜对岸的野鸡墩另建中国防疫医院,负责船舶检疫查验。

高桥镇志显示,中国防疫医院由上海商务严信厚等富商联合沪上绅商捐资、自行筹费创建。院址设在吴淞口内东北港嘴的原高桥乡日二十七图(今仓房村平房基),合计造有正屋6间、平房5间、病房12间。另在三岔港建停柩所3间,冢地四亩三毫。由中西医士主持院务。凡有疫口岸汽船进入黄浦江,则有中西医分任查验,对实有病者留院医治。1937年,八一三淞沪抗战爆发,日舰、日机连续三天炮击、轰炸吴淞口一带,中国防疫医院被炸成一片废墟,仅存焦土。

1912年,在吴淞设临时卫生处(海关检疫处),由海关聘任英国医官主理事务。1930年7月1日,上海成立全国海港检疫管理处和上海海港检疫所,公共卫生学家伍连德任处长兼所长,先后接收厦门、武汉、天津等十余所海港检疫所,开始由中国人掌理中国海港检疫主权。

上海海港检疫所初建时在海关大楼办公,后迁九江路,再迁北京路2号。1934年,上海海港检疫所在吴淞炮台湾新建吴淞检疫医院,置有4艘检疫交通艇。1937年八一三事变后,海港检疫被日军把持,直到1945年抗日战争胜利后,恢复上海海港检疫所原名,1946年增设吴淞分所。次年,增设航空检疫站和海员门诊部。1949年6月1日,上海海港检疫所由上海市军管会接管,并移交华东军政委员会卫生部。1950年到1956年,先后改名为上海检疫所、上海交通检疫所。(《上海卫生志》)

1948年,全市登记在册的专科医院共47所,其中传染病7所,肺病2所。1949年后,澄衷肺病疗养院、中华麻风疗养院、普慈疗养院相继改建为结核病、麻风病、精神病专科防治院。曾在传染病面前奋勇抗击的上海时疫医院,不能抵御战火侵蚀,直到和平来临,终于又能恢复正常治病救人的功用。