我们是“上海兵”(三)

2016-08-05口述者:吴江山 葛进民 朱万高

采访者:金大陆(上海社会科学院历史研究所研究员)

罗英(上海文化出版社副总编辑)

刘惠民(上海电视台《新闻坊》记者)

王民华(原13师通信兵)

王文娟(上海文化出版社编辑)

时间:2016年6月6日

地点:黄浦区泗泾路21号

吴江山,1965年空军招选飞行员,于上海入伍,进入空军长春第一预备学校十四期学习。1966年选入空军领航学院空中领航专业学习,十八期毕业。 1976年唐山大地震后最初几天,曾为唐山空运物资并转运伤员。

葛进民,1959年8月招飞入伍,进入空军长春第一预备学校。1961年选入空军领航学院空中领航系学习,1964年毕业。1976年唐山大地震后最初几天,曾为唐山空运物资并转运伤员。

朱万高,1958年9月进入哈尔滨空军一航校飞行专业十四期甲班学习。1962年毕业留校当飞行助教, 1964年分配到飞行部队。1976年唐山大地震后最初几天,曾为唐山空运物资并转运伤员。

吴江山:

我是空军第13师第一个飞往唐山救援机组的领航员。按照规则,在执行飞行任务前,一般部队领导会直接下达任务,包括交代飞行的目的地、性质、要求及注意事项等,我们执行命令。我们飞行员都接受过严格的政审,例如有些核武器试验等特殊任务,都是很保密的,也都是领导直接下达命令。而这次去北京,所不同的是部队领导不知道是什么事,我们直接领受由空军机关下达的任务。

1976年7月30日中午,我们飞机由湖北直飞北京,经过2小时24分钟的飞行,飞机降落在南苑机场。空军领导机关交代我们尽快飞唐山机场,那里因地震铁路、公路交通受阻,只能动用飞机运送伤员和物资,保障抗震救灾的进行。在机场待命时,我们得知唐山机场的保障设施严重受损。第二天(即7月31 日)上午,我们飞往唐山,是我们部队第一架飞往那里的飞机。机型为苏联产安东诺夫12型飞机,简称安-12。这种飞机是通过民航的名义买来的,数量很有限,一共也没有几架,当时是国内最大的军用运输机。卡车可以直接开进去,体积能容纳两辆车。如果司机没有把握的话,可以利用电动绞盘将车辆牵引上去。

在飞往唐山的航线上,我看到地面公路上行驶着一些起重车辆。经过32分钟的飞行,我们达到唐山机场上空。要建立航线时,我们看到整个唐山市一片废墟,没有一幢完整的建筑,心情十分沉重。机场就在唐山市的西北方向,距离七八公里处,飞机起飞降落时都要经过唐山市上空。我们落地后,首先看到的是上百辆军用卡车,在草地上有序地排成行,卡车上摆放着担架,担架上躺着伤员,那时天气热,卡车上也没什么遮阳的东西,伤员很苦啊。这时,我已感觉还有余震,跑道在晃动。

调度室主任跑步来到飞机前,他说话沙哑,已经有两天没有睡觉了,嘴角都是水泡,可能是长时间没有喝到水引起的。在他的安排下,卡车开到飞机后舱大门前,先安排重伤员的担架上机。为了容纳更多伤员,飞机上的座椅都拆光了。等伤员都装满了后,我们又起飞,飞往沈阳东塔机场。在航线上,我们又看到通往滦河的公路上抢险救灾的车辆穿梭不停。

我们从唐山起飞,经过1小时10分钟的飞行到达沈阳东塔机场。救护车已经在那里等着了。飞机停稳了后,医护人员紧急上机接伤员,小心地把担架往下抬。那些伤员很激动,因为等待时间太长了,这种心情,我无法表达。伤员担架卸完之后,我们对整个机舱进行打扫、消毒。清理完后,沈阳食品厂的汽车也来了,刚生产出来的食品就往机场送,还冒着热气哩。除了点心等食品外,还有药品和急需的物品等,一并由我们运往灾区。飞机在东塔机场再次起飞,经过1小时20分钟飞行,又回到唐山机场,马上卸货、上伤员。总指挥是陈永贵,他头上还缠了个白毛巾。

当天(7月31日)我们就飞行了4个架次,飞行时间共4小时13分钟。8月1 日,我们机组按照这个航线,又往返飞行了4小时59分钟。8月2日飞机装载救灾物资飞唐山后,主要是将伤员和失去亲人的孤儿运送至石家庄。据我所知,唐山的孤儿大部分被送往石家庄,还有到大连、潍坊等地的。在执行任务9天时间里,我连续飞行了8天,其中只休息了1天,共飞行了21架次,21小时15分钟,基本上都是短途飞行,在就近的大城市机场转运伤员和运输救灾物资。不瞒你们说,装尸体的袋子,也是我们从沈阳拉到唐山的。开始我们不理解,为什么要拉这些塑料袋?后来才知道,尸体就地掩埋的话,气味太重,用袋子装着会好很多。在这期间,我们没有在唐山吃过一顿饭,喝过一次水。确实,条件也不允许。在不顾疲劳和辛苦的情况下,主要是社会责任心促使我们抓紧时间,分秒必争地多运一名伤员,多装一件救灾物资,让灾区人民早点受益。

吴江山保存的当年的飞行记录簿

当年的飞行记录

我们在机场待命的时候,有一个上海411医院的护士,她的丈夫是位唐山籍的海军飞行员,便跟着丈夫转业来到了唐山。结果这次丈夫在唐山大地震中牺牲了。她的腿部和头部都受了伤。她知道我是上海兵,就找到我,问道:“你们有没有去上海的飞机?”我说:“这个都由调度室安排的。我可以去帮你问一下。”我从小在411医院长大,对这个医院很熟,很有感情。于是我把她的事情跟调度室主任说了。但我当时飞行任务紧急,说了之后,也没顾上落实。救援任务完成之后,我探亲回上海,专门到411医院外科病房去探视她,她恰巧在那里治疗。

这次救灾使我们充分体会到全国就是一个大家庭,一方有难,八方支援,为抗震救灾作出了贡献。同时,我有一个体会,当时国家的经济水平落后啊!汶川地震时,有多少先进的设备和技术运用到救灾啊。可唐山地震时连瓶装水都没有,老百姓能喝到游泳池的水已不错了。这就是历史啊,令人心痛的历史教训。道路交通恢复正常后,我们空运任务先告一段落。8月9日,我们顺利返回部队所在机场。

葛进民:

吴江山机组是到北京领受任务的,我们的机组是部队领导直接下达命令的。接到命令,我们5架飞机到唐山去参加地震救援。开始的时候,我们不知道唐山地震后机场还能不能用,飞机能不能落地?后来知道可以用。

朱万高:

因为唐山机场正好建造在一块大石板上面,地震对机场基本没有影响。

葛进民:

我们机组30日就赶到了。

朱万高:

我自上海当兵后,在部队工作了26年,为部队参加作战、救援等做了很多的工作,也见过了很多大场面。但唐山大地震时,我们国家当时是极“左”,声称不接受国外的救援和援助,用老百姓的人命来证明革命的口号。说句心里话,我活到七十多岁了,这一生所见所闻最惨烈的就是唐山大地震。

我们接到命令后,是5架飞机一起去的,飞机的型号是安-26。后来我们国家又进了一批这种型号的飞机,要用40节火车皮的苹果跟苏联换一架飞机,以后又买了几架。我原来飞安-12,安-26来了之后,我就去飞这种飞机了。

当飞机到达唐山上空的时候,我们看到唐山是一片废墟,基本上没有好房子。我们降落后紧急将那些骨头压碎的、腰压断不能动弹的危重伤病员送到石家庄。因为唐山医院都垮了,已丧失了救护能力。那时候,每架飞机规定装载五十个成员,实际上拆除座位能拉到六七十个,所以地板上躺满了伤员。

葛进民:

我们最多的时候,拉到80人。先让人一个大字排开,把腿稍微拉开点儿,这样距离就短了,再把其他人插进来,增加运载的人数。

朱万高:

我们看到拉伤员到机场的,有汽车啦,拖拉机啦,板车啦,马车啦,什么样的都有,伤员就睡在门板上。拉过来以后,把门板拉到飞机上,再将门板一抽,伤员就躺到了飞机上。北方人有个特点,睡觉是光身子的,所以有的人没有穿衣服,就用毛毯、床单包一包。我拉过一个女的,敞了怀,一个很小的小孩趴在身上吃奶。小孩子很懵懂,一会儿爬到左边吃,一会儿爬到右边吃。看了心里很疼痛!

听机场的战友说,唐山地震那天晚上,马路像波浪一样,先是上下起伏,然后是左右摇摆。我曾经拉过一个伤员,女同志,是唱样板戏的。那天晚上她住在唐山的一个招待所里,两楼有一个窗口。一地震就把她从窗口甩出去了。她想站起来发现已分不清东西南北了,因为什么房子都没有了,后来通过看电线杆,才能模糊辨认这是一条路。她被甩得还算好,一条胳膊摔断了,用绷带挎着,跟着我们的飞机转运出去了。

还有一个很小的孩子,父母全都死了。一个陆军的小女兵一直抱着她。转机的时候,这个小孩什么人都不要,只要那位小女兵。最后,小女兵跟着我们的飞机飞到石家庄,一直把小孩送到民政局,才跟我们回来。

葛进民:

如果现在想查那个小女孩怎么样了,可能还可以通过石家庄查到。

朱万高:

我曾和陆军兄弟交流过。我记得那时机场跑道头的后边,有一块草地,草地里也埋了好多尸体,都插了牌子。大概是个医院的,牌子上写了几病区,第几床,连名字都没有。

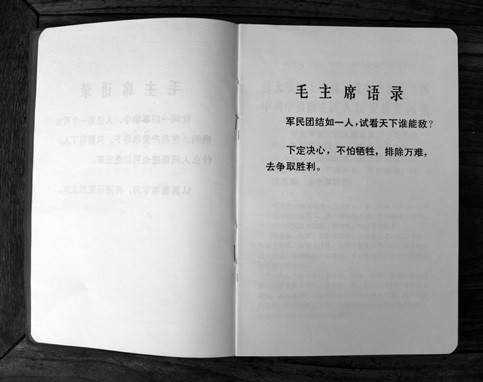

唐山丰南地震抗震救灾纪念册及扉页上的毛主席语录

葛进民:

唐山的空军战友遇难的也不少。当时就听说:调度室四个姓刘的,“一个也不留”,很惨痛!

朱万高:

我们部队有个唐山籍的飞行员,5月1号结婚的,休假到唐山。因没有了音讯,我们不放心,就跟调度室说了这个情况。调度室派了两辆车到他家去找,结果他家房子垮了,人已死在房子里。门缝里还有苍蝇飞出来。

葛进民:

记得去的时候,调度室给我们每人发了两个口罩。我还纳闷:发一个口罩就够了,怎么还要发两个?调度室人员跟我们说:“发两个口罩,你都不一定够用呢。”果然,车子开进市区后,那个味道,简直要把人熏死。

朱万高:

转运伤员时,我们大概一分钟起飞一架飞机,所以可以看到我们五架飞机连成一串。

葛进民:

跑道上没有飞机时,调度室让我们自己看空中情况,自己注意安全。我们一分钟不到起飞一架,朱万高是机长,我是领航,我们俩一架飞机,精神高度集中。唐山地震那么多飞机来来往往,没有出事故,真是不容易啊。

朱万高:

我有一次很惊险。那天,我们的飞机从石家庄起飞后,往下看,地下很暗;往上看空中,正好有一架飞机对着我飞过来。他看到我了,我也看到他了。当时学员飞的左座,我飞的右座,还好紧急避险了。

葛进民:

空中相撞,碰到一点儿就完了。

朱万高:

那时候飞机起飞是密封的,落地也是密封。当时使用的跑道短,中间进去了,两头飞走了。机场里全是飞机。

葛进民:

那时候飞行都很危险的,“眼观六路,耳听八方”,我们只能靠自己的眼光。一到空中,周围都是飞机,不谨慎不行。

朱万高:

唐山地震后,华北余震不断。我们半夜飞到石家庄,刚住下突然地震了,我在房间里听到外面走廊上“嗡嗡嗡”很响的声音,门就打不开了。

葛进民:

三个人都打不开。

朱万高:

有些年轻一点的士兵,想从窗户上跳下去,结果给拉回来了。我跟我的师长卷了席子,在跑道的飞机边,睡了一晚上。后来有一次飞到山东潍坊,也是半夜里地震,卷了东西就往外跑。

葛进民:

一阵一阵地,搞得很紧张。实际上不全部是余震,有的是误报了。

朱万高:

当时的预备措施是给你们发一个锣,万一有地震了就敲锣,听到锣声了就往外跑。我们有位负责人,他因为太疲劳了,睡觉不留心,脚那么一动,正好把锣踢中了。锣掉地上了,“咣”的声音很响,他以为地震了就往外跑,结果脚趾甲都被踩掉了。为什么呢?因为飞行员都穿很厚很重很结实的飞行靴,那样的鞋踩一下,谁受得了?

葛进民:

我们在唐山机场见到许多上海各医院的医疗队。刚才听你们介绍,38军赴唐山救援中也有上海兵,可见“阿拉上海人”是真正作出贡献的。

朱万高:

我们是“上海兵”,转运伤员没有飞往上海。但这不是说没有重伤员转运到上海的,飞上海的任务是由民航完成的。