“常州之子”恽逸群的红色足迹:他从这里走上革命道路

2024-05-23 来源:上观新闻 作者:林溪声常州,历来文风炽盛,人才辈出,享有“千载读书地、历代名士邦”的美誉。上海解放日报第二任社长、总编辑恽逸群是常州人,在1921年进入上海大同大学读书前,他一直生活在武进县马杭乡上店寿山村,1926年成为早期中共武进县委创建者之一,自此走上革命道路。寻访小组在南下丹阳前特地赶到常州,追寻这位中国文化、新闻界杰出战士的红色足迹。

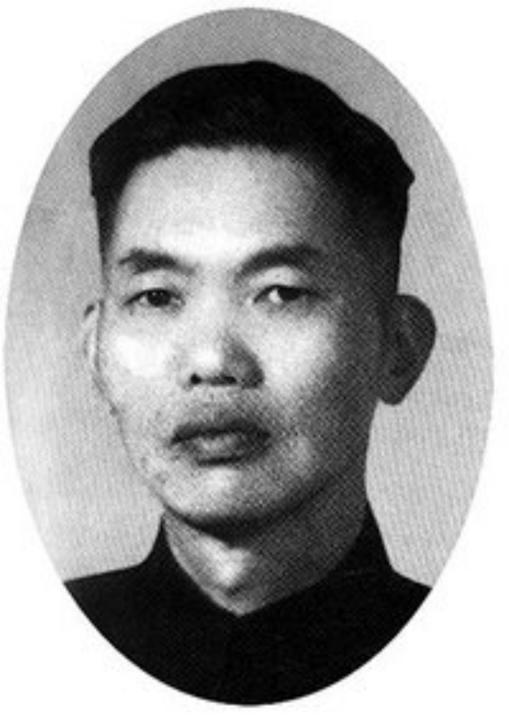

青年恽逸群资料图

逸仙中学旧址是常州市文物保护单位(1987年12月26日公布)。林溪声 摄

由恽逸群外孙顾祖年先生引导,寻访小组来到常州市中山路小学,看到两座古色古香的老建筑,据顾先生介绍,这里就是恽逸群为掩护革命工作成立的“逸仙中学”旧址。几扇斑驳的窗户、几张陈旧的桌椅见证了中国共产党常州临时混合支部的成立。当时,为了支持办学、隐蔽革命力量,恽逸群把田产进行了变卖。

逸仙中学旧址原来是恽家祠堂和药王庙所在地。林溪声 摄

“逸仙中学”室内复原场景。林溪声 摄

奉党的指派,1932年8月恽逸群投身上海新闻界,开始以笔为枪的新闻生涯。他曾担任《立报》《大美报》《导报》《译报》编辑、主笔、总编辑等职,发起上海文化界救国会、中国青年新闻记者协会等社会团体,积极开展抗日救亡活动,凭借知识渊博、文才敏捷、观察深刻,赢得了不少赞誉。

恽逸群与《申报》有着不解之缘。1942年初冬的一天,恽逸群外出访友,走在路上忽然看见两位老朋友,一位是原《申报》总经理马荫良,一位是原《申报》编辑孙恩霖。两人向恽逸群倾诉,因被日本人接管,珍藏在报馆内的大量珍贵古籍和整套《申报》都将落入敌手。恽逸群听后,觉得此事关系重大,要想办法保全《申报》,三人走进附近一家饭店仔细商量。恽逸群建议,徐家汇藏书楼里有一部《申报》,虽然缺失很多,但只要把缺失的补齐就可,不需要把整套《申报》从报馆里运出去,徐家汇天主堂还住着法国神父,日本人不会轻易占用。马荫良和孙恩霖觉得恽逸群的方案很好,历经两年时间,两人终于把一套完整的《申报》补齐。那时恽逸群可能未曾想到,1949年5月27日,正是他带队接管了《申报》。

常州市局前街小学设有恽逸群生平事迹展。林溪声 摄

因逸仙中学旧址馆舍需要维修,和恽逸群相关的实物资料被转移至常州市局前街小学收藏、展览。这所小学的前身是明隆庆六年(1572年)创建的龙城书院,秉承“教育是一种生命关怀”的教育理念。走进校园,便能看到两幅标语——“每一个孩子充分享受童年的天真与快乐”“每一个教师真切享受职业内在的尊严与幸福”。学校校名由民国时期著名报人于右任题写。

(作者为复旦大学新闻学院马克思主义新闻观教学与研究基地副主任、副教授)