《追风者》中魏若来最终投身的红色金融事业是如何起步的

2024-05-22 来源:党史镜报 作者:林婷 曾炳炳

近期,电视剧《追风者》受到许多观众追捧。王一博在剧中的表演可圈可点,王阳的表演更是精湛到位。剧尾王一博扮演的有志青年魏若来加入了苏区红色金融事业。那么,苏区红色金融事业是如何起步的呢?

当年,毛泽民、曹菊如等革命者们在充满挑战的环境中,逐步建立并推动红色金融事业发展,为支持革命战争、促进苏区经济建设、巩固红色政权起到至关重要的作用。

艰难筹办国家银行

在土地革命战争前期,广大农民长期受到传统租佃制度与高利贷的双重盘剥,各种社会矛盾交织,金融秩序混乱不堪。

1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府(以下简称“临时中央政府”)成立后,党和苏维埃政府高度重视金融事业发展,提出要一手握住“枪杆子”,一手抓住“钱袋子”。在中华苏维埃第一次全国代表大会(简称“一苏大会”)上通过的《关于经济政策的决议案》中指出:“苏维埃应开办工农银行,并在苏维埃区域内设立分行,这个银行有发行货币之特权。”

根据《决议》要求,1931年11月27日,中华苏维埃共和国中央执行委员会第一次会议决定成立中华苏维埃共和国国家银行(以下简称“苏维埃国家银行”),并指定毛泽民负责筹建,迈出了中国共产党探索红色政权金融事业的第一步。

中华苏维埃共和国国家银行旧址

毛泽民白手起家、艰难创业,他相中瑞金叶坪村谢氏宗祠旁边的一座农家小院,把它作为银行使用。办公场所找好以后,毛泽民开始招兵买马,给银行物色工作人员。

在毛泽民的领导下,国家银行的筹建工作进展很快。1932年2月1日,以江西工农银行为基础,苏维埃国家银行在瑞金叶坪村正式成立。

成立初期,银行只有5名工作人员:行长毛泽民,业务处长曹菊如,会计钱希钧,出纳1人,勤务员兼管兑换1人。后来,通过培训等办法不断扩充内部机构和人员。到1933年总金库成立后,又增设了金库会计科,全行工作人员共达七八十人。银行业务也扩展到存款、贷款、票据、投资、货币发行、代理国库、代理公债、市场调控等多个方面,逐渐形成了苏维埃区域内较为完备的银行体系。

四处筹凑启动资金

苏维埃国家银行成立之初,面临的最大困难就是缺少启动资金。按章程规定,建立国家银行需财政部拨款100万元,而实际到账的80万元是债款,其余20万元还是从闽西工农银行转来的,而不久又被财政部调走了。

当时国家银行的财政来源,主要是战争中的缴获物资,所以每逢红军有重大作战行动,国家银行都会组织“没收征集委员会”,随部队到前线筹粮筹款。毛泽民作为委员会的副主任,经常深入前方,实地指导,帮助部队建立财政系统。

1932年4月,毛泽东率领红一军团和红五军团组成的东路军,打下漳州城。毛泽民也随部队来到漳州,他白天走街串巷,找商人们谈话,宣传红军的政策,希望商人们与红军保持经常的贸易联系,互通有无。晚上,他又忙着检查没收、征集到的物资,研究战利品和财物的运输问题。这次出征,红军变被动为主动,消灭了敌人,补充了自己,不仅得到大批军用物资,筹集到许多财物及苏区奇缺的布匹、医药、汽油和食盐,还筹得100多万元的军费,初步缓解了苏区资金匮乏和供给紧张的困难。

中华钨矿总公司旧址

为了充实国家银行的家底,当筹备工作基本完成后,毛泽民又全力以赴地投入钨矿的生产之中。赣南钨砂是贵重的稀有金属,是制造枪械武器的重要材料。经临时中央政府批准,毛泽民于1932年3月成立了中华钨矿总公司,立即组织生产。后来毛泽民又亲自兼任总经理,充实领导班子,改善矿工生活和工资待遇,改进生产工具和生产方式,钨砂生产从此不断扩大。

到1934年10月长征出发前,公司已拥有盘古山、铁山垄、小垄等矿场,5000多名工人。仅开采第一年,产值即达200多万元。钨砂的生产与贸易夯实了银行的经济基础,增加了财政收入,有力地支援了革命战争。

推行统一货币制度

苏维埃国家银行成立后,根据“一苏大会”的决议,毛泽民开始着手设计印刷国家银行纸币。

当时苏区缺乏设计纸币的人才,在曹菊如的引荐下,毛泽民把设计国家银行纸币的重任交到了黄亚光手上。黄亚光是福建省长汀人,他能诗善画,多才多艺,曾任福建长汀县、汀连县委宣传部部长。

接到任务后,黄亚光夜以继日,不负厚望,光纸币票样就设计有壹圆、伍角、贰角、壹角、伍分等5种。除此之外,他还设计了中华苏维埃邮票。

中华苏维埃共和国发行的纸币

可印刷纸币光有票样还不行,得影制铜版,要有专印钞票的油墨、纸张,这些苏区都没有。毛泽民就和工人一起利用原江西工农银行在上海印制的壹圆铜版进行剪贴加工,改造成符合设计要求的铜版。几经努力,1932年6月21日,苏维埃临时中央政府发布第十四号命令,宣布正式发行国家银行纸币,苏维埃政府终于有了自己的票子!

1932年7月,苏维埃国家银行纸币正式开始在中央苏区发行流通,各种杂币逐渐退出流通市场,统一了中央苏区的货币。

在印发纸币的同时,国家银行还在瑞金叶坪洋溪开办了中央造币厂,该厂铸造了能在白色区域流通的“大头洋”(俗称“袁大头”)、“小头洋”(孙中山头像)和“老鹰头”三种壹元银币,满足了苏区对外贸易的需要。

维持金融秩序稳定

苏维埃国家银行发行统一货币后,遭遇了一次挤兑风潮。

为了破坏苏区的金融秩序,国民党对苏区进行严密的经济封锁,大量生产苏区纸币的假钞,同时伪造苏区银元,投放市场。一时间,市场上假币伪钞泛滥成灾,造成国币值急跌,国家银行信用严重受损。

面对国民党的伪造和破坏,毛泽东指示苏维埃政府有关部门发布文告,通报广大苏区民众识别真假银币,堵塞假币在苏区的流通。毛泽东还专门在《红色中华》报上发表了《开展拥护国币的群众运动》一文,要求各级苏维埃政府向群众宣传解释好拥护国币的重要意义,并严厉打击破坏国币信用的行为。

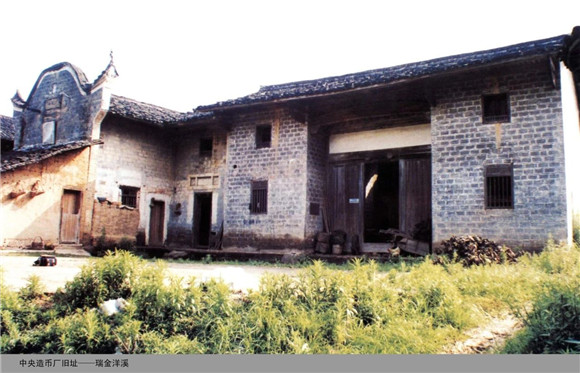

中央造币厂旧址(叶坪洋溪)

由于国民党加大了破坏力度,到1933年3月份,一些不良商家故意哄抬物价,贬低苏区纸币甚至拒收国币,破坏苏区货币流动。中央苏区各地发生群众抛出纸币、挤兑现洋的现象,老百姓纷纷手持国币到银行,围挤在营业厅柜台前争相要求兑换银元。

面对挤兑风潮,毛泽民坚定地维护国家银行和苏区货币的信誉。凡是来要求兑换现洋的,银行要保证兑换,严格规定一元纸币换一块现洋,任何人不得抬高现洋比价。毛泽民说,换出光洋是为了提高纸币信誉,只有提高纸币信誉,才能稳定金融。

此外,为了抵制高利贷剥削,帮助发展生产,苏区还普遍地开办信用合作社。信用合作社是苏区群众的资金互助合作组织,它是为了发展生产,稳定群众生活而组织起来的。入社的社员因购买生产资料或其他紧急用途而资金紧缺时,信用社可提供短期低息贷款(不超过1年)。信用社吸收群众存款,开办有定期、活期、零存整取3种储蓄业务,付给利息,存取自由。

到1934年,兴国、瑞金、会昌、于都、石城、寻乌等县的信用合作社陆续成立。各地信用社也积极发放贷款支持农民进行农副业生产,填补了苏维埃国家银行业务的空白区,成为苏维埃国家银行的重要补充。

国家银行行长毛泽民

90多年前,毛泽民、曹菊如等红色金融先驱,以拓荒者的坚毅和创新者的智慧,建立了国家银行、推行统一的货币制度、构建完善的金融体系,为革命战争提供了坚实的经济后盾,为中央苏区的经济注入了活力,奠定了苏区红色金融事业的基石。