第一次国共合作期间,毛泽东在上海的特殊工作经历

2024-01-19 来源:党史镜报 作者:丁晓强 刘丽娜百年前的1月20日-30日,国民党一大在广州召开,标志着第一次国共合作的正式开启。以国共两党合作为特征的革命统一战线的建立,加速了中国革命的进程,在中国革命历史上出现了轰轰烈烈的大革命。

国民党上海执行部旧址旧照

1委以重任,毛泽东任职国民党上海执行部

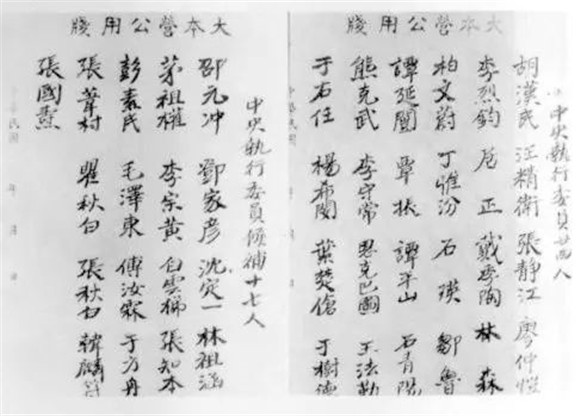

在国民党一大上,李大钊等3位共产党人被选为国民党中央执行委员,毛泽东等9位共产党人被选为候补委员。中共中央决定毛泽东、罗章龙、王荷波、恽代英4人,参加国民党上海执行部工作。遇有特别重大问题,则由国民党总理孙中山与中共中央局委员长陈独秀协商决定。1924年3月1日,国民党上海执行部在法租界环龙路44号(今南昌路180号)正式挂牌办公。

上海执行部由胡汉民、汪精卫和叶楚伧为常务委员,毛泽东担任委员、文书科代主任、组织部秘书等职。由于胡汉民、汪精卫不常在上海,实际上毛泽东主持了国民党上海执行部的工作。毛泽东积极推进国民党改组,对国民党旧党员进行了重新登记;推动国民党进行反帝运动,组织工人罢工;与国民党右派叶楚伧进行斗争。

孙中山手书的国民党第一届中央执行委员会委员和候补委员名单

2尽心尽责,招徐向前等入黄埔军校

3月,毛泽东全面主持了黄埔军校上海地区的招生复试工作,主管上海及长江流域以北地区的考生。他亲自挑选了蒋先云、张际春等一批共产党人到黄埔军校学习,还有在上海已经被录取而最终没有赴广州报到的我党早期杰出的领导人方志敏等。徐向前到上海应试,由于当时山西没设考点所以没有经过初试,是毛泽东让他参加复试,使他能顺利进入黄埔军校。通过上海招收的黄埔一期学生有100多名,占当期学生总数的20%。1924年4月19日至11月1日,毛泽东和陈独秀代表党中央联名发出了中共中央通告第13号、14号、15号、17号、21号等文件。这些文件,重申了中共中央关于国共合作的方针,从而加快了国共合作的步伐。

1924年5月,国民党上海执行部部分成员在孙中山寓所合影,后排左二为毛泽东

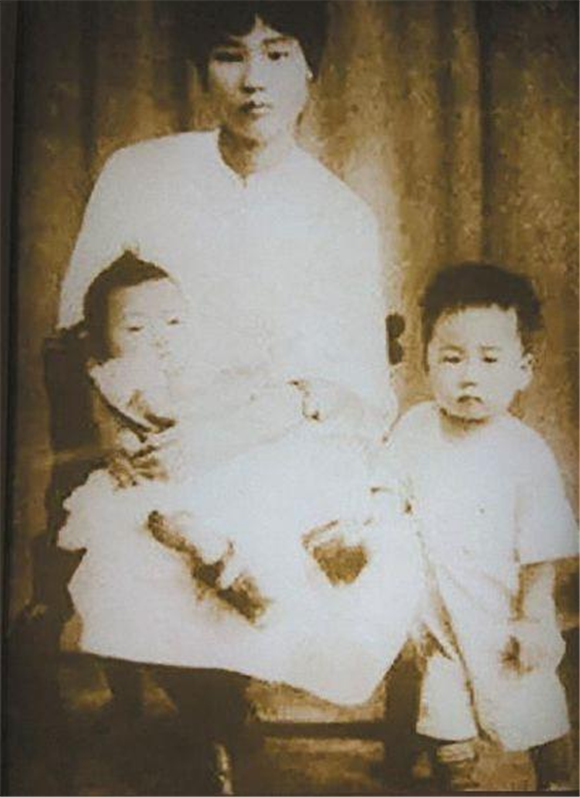

6月初,杨开慧同母亲携毛岸英、毛岸青从长沙到上海,住在英租界慕尔鸣路甲秀里(今威海路五八三弄)。1937年初,毛泽东在与斯诺夫人海伦·斯诺的谈话中说,那段日子是他一生中“最安定最富有家庭生活气息”的日子。但是,繁重的工作仍然压垮了他的身体。1924年12月,经中央同意,毛泽东回湘疗养。

杨开慧与毛岸英、毛岸青(怀抱者)在上海时的合影及毛泽东在上海茂名路旧居

3关注农民,代理国民党中央宣传部长

毛泽东回湘后并没有休息,又投身于家乡的农民运动。他与早期党员毛福轩一起,经过几个月的培养和了解,介绍毛新枚、李耿侯、钟志申、庞叔侃等加入中国共产党。1925年6月中旬,毛泽东在自家中阁楼上秘密举行新党员入党仪式,并成立中共韶山支部。至年底,韶山、银田一带发展党员近百人,在此基础上组织了20多个农民协会,8月起组织农民开展“平粜阻禁”谷米斗争。这次斗争,使毛泽东的思想发生了重要变化。他回忆说:“以前我没有充分认识农村里阶级斗争的程度,但是,在1925年‘五卅'惨案以后,以及在继之而起的政治运动的巨浪中,湖南农民变得非常有战斗性。我离开了我在休养的家,发动了一个把农村组织起来的运动。在几个月之内,我们就组织了20多个农民协会,这激起了地主的愤怒。他们要求把我抓起来。赵恒惕派军队来逮捕我,于是我逃到广州。”8月28日毛泽东离开韶山。

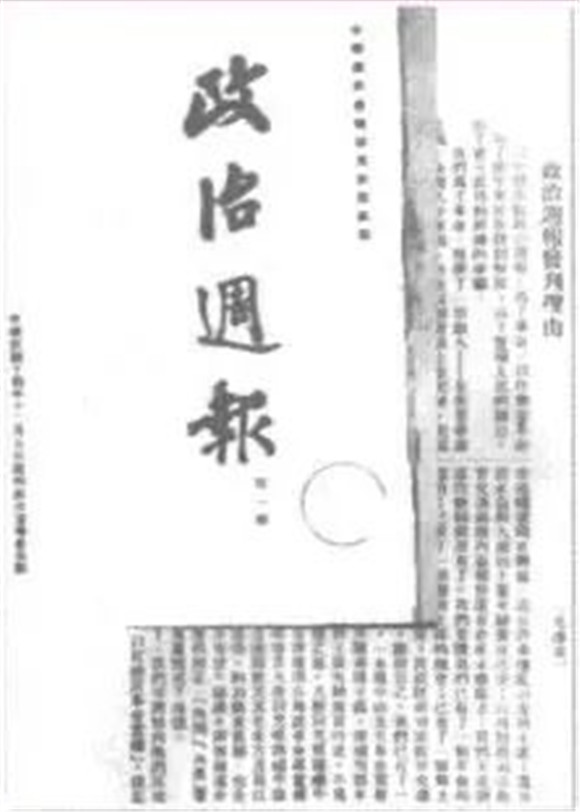

毛泽东创办的国民党第一份党刊《政治周报》和毛泽东写的发刊词

1925年9月毛泽东来到广州,又先后代理了国民党中央宣传部长、主编国民党中央机关报《政治周报》,对国民党右派进行斗争。1926年1月,毛泽东在国民党二大上再次当选为候补中央执行委员,参与起草了《关于宣传决议案》、被指定修改了《关于农民运动决议案》。2月5日,毛泽东被推选为国民党中央农民运动委员会委员;3月19日,被任命为广州农民运动讲习所所长,开始大规模地在全国范围培养农民运动的骨干。

毛泽东对农民运动高度重视,这期间撰写了许多文章,强调了农民在国民革命中的重要地位。1925年12月1日在国民革命军第二军司令部编印的《革命》第四期发表毛泽东的《中国社会各阶级的分析》一文,该文随后又在《中国青年》《中国农民》上修改发表。

1925年毛泽东在国民革命军第二军司令部编印的《革命》上发表《中国社会各阶级的分析》,初步提出新民主主义革命基本思想

11月上旬,毛泽东离开广州到上海。中共中央决定成立以毛泽东为书记、彭湃、阮啸仙、易礼容、陆沉、萧人鹄等组成的中共中央农民运动委员会,负责领导全国农民运动。毛泽东主持拟定了《目前农运计划》,主张在“全国除粤省外,应集中在湘、鄂、赣、豫四省发展,次则陕西、四川、广西、福建、安徽、江苏、浙江七省亦应以相当的力量去做。”为实际推动农民运动的发展,毛泽东在11月下旬离开了上海,经南昌赴武汉,通过国民党农民部建立了各地农民运动讲习所,北伐战争沿线各地农民运动发展起来。毛泽东这次在上海待了不足一个月,就急于投身推动农民运动工作之中,与上海一别就是31年。

(作者丁晓强系华东师范大学马克思主义学院教授、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员,刘丽娜系华东师范大学马克思主义学院博士生)