原上海市体改办主任口述:上海股份制和股票市场的早年探索

2023-11-27 来源:党史镜报 作者:贺镐圣33年前的今天,经国务院授权,由中国人民银行批准建立的上海证券交易所正式成立,这是新中国成立以来内地的第一家证券交易所。上海证券交易所的成立,标志着中国金融业的开放,是中国经济逐渐从计划体制向市场体制转型的重要成就之一。

原上海市体改办主任贺镐圣亲历了上海证券交易所从酝酿到成立的全过程,他的口述,既是对上海股份制和股票市场早年探索的回顾与总结,也对未来资本市场的改革创新具有一定的借鉴意义。

贺镐圣,1928年3月出生,浙江象山人。1944年加入中国共产党。1948年到华中解放区接受培训,1949年5月27日分配到上海军管会财委劳工处工作。1959年被选送到中共中央高级党校进修学习,1963年毕业后,调入上海市计划委员会任调研室处长。“文化大革命”结束后,回市计委任经济研究室主任。1980年12月上海经济研究中心成立,任中心常务干事、办公室副主任。1984年5月,上海市经济体制改革领导小组办公室成立,兼市体改办副主任。1986年2月起担任市体改办主任。曾任上海市体制改革研究所所长、《上海改革》编委会主任、市经济学会副会长、市企业管理协会副会长、市技术经济研究会副会长等职务。

口述:贺镐圣

时间:2007年8月3日上午

地点:贺镐圣上海寓所

采访:范永进、程兆民、陈岱松、魏华文等

整理:陈岱松、魏华文

20世纪70年代末,我开始担任上海市计划委员会经济研究室主任。当时经济体制改革的相关职能由上海市计划委员会承担,并具体由经济研究室负责。为加强经济和体制改革的综合研究,在时任上海市市长汪道涵同志推动下,于1980年12月成立了上海经济研究中心,汪市长兼任中心主任,我担任中心办公室副主任。随着改革形势发展的需要,1984年6月,上海成立了市经济体制改革办公室,我相继担任了副主任、主任职务。可以说,我这一辈子围绕的工作范围都是经济理论和政策研究。改革开放以后,我在上级领导、理论界和企业的支持下,见证、参与、负责了上海的经济体制改革相关工作,在方案的研究设计和组织实施方面做了一些分内的工作,有幸为上海股份制和股票市场早期的发展尽了一份绵薄之力。

年少孤身闯上海干革命学理论

我是1928年出生的,祖籍浙江宁波象山。小时候家庭条件很艰苦,我从小就领略了生活的艰辛与困苦。因为家里条件不好,读到高小毕业已经很不容易了,对于早年没有继续上学这件事我还是充满了遗憾。14岁时,我经历了人生中的一次转折。我孤身一人来到了上海,在南京路上一家大型百货公司找了一份工作。一些比我年长的师兄中有许多倾向于革命的人,我在他们的影响下学社会科学、做社会工作。我每天早上5点多钟就起床取报纸,为公司400多名员工服务,风雨无阻;另一方面,在党的影响下,我开始了地下工作。

1944年入党时,我刚过16岁。1948年,组织上根据形势发展的需要,考虑培养一批人才,为接管上海作准备。于是,在党组织的安排下,我到了华中解放区接受培训。我想着,自己对新闻工作很感兴趣,又经常写作练笔,就主动要求去了华中新闻专科学校学习。上海解放后,我被分配到上海军管会财委劳工处工作。由于工作努力,好学上进,没几年,我就被提升为副处长。

1959年到1962年对我来说是重要的4年。1959年,刘少奇提出要培养“红色秀才”,我又幸运地被组织选送到中央党校学了4年政治经济理论,正式获得本科大学文凭。在那里,我通读了《资本论》等一系列经济理论书籍,打下了扎实的理论基础。毕业之后,我回沪在上海市计划委员会经济研究室工作,开始了数十年经济理论研究和体制改革工作的生涯。

政策破冰股份制探索逐步深入

置身于上海这座美轮美奂的国际化大都市,人们都会为这座中国的经济龙头城市完成从老工业基地脱胎换骨的奇迹而惊叹,上海人更不会忘记它在“文化大革命”后期和转型中曾经历过的艰难处境。

1978年12月,党的十一届三中全会决定把党的工作重心转移到经济建设上来,也由此揭开了中国经济体制改革的序幕。全会提出,要增强国有企业活力和放权让利搞活经济。其实,在这之前,中央领导就曾给上海布置了一个任务,即研究通过哪些措施推进这方面的经济体制改革。我那时是市计委经济研究室主任,根据领导要求,我多次组织上海社会科学院、高等院校等理论界和上海企业界的同志认真研究这个课题,提出了增强企业活力和扩大地方经济管理权限的建议。

那时,企业面临的主要问题是缺乏经营活力和缺少发展资金,单靠财政和银行已很难满足资金需要,而股份制的探讨和出现是解决上述问题的有效途径。1980年,厉以宁率先提出了试点股份制的建议。我也在思考:如果利用股份制搞活企业,把企业职工的钱筹集起来,统一使用、合理经营、自负盈亏、按股分红,还能够调动职工的积极性。这样,既解决了资金的来源问题,又能增强企业活力,真是一举两得。

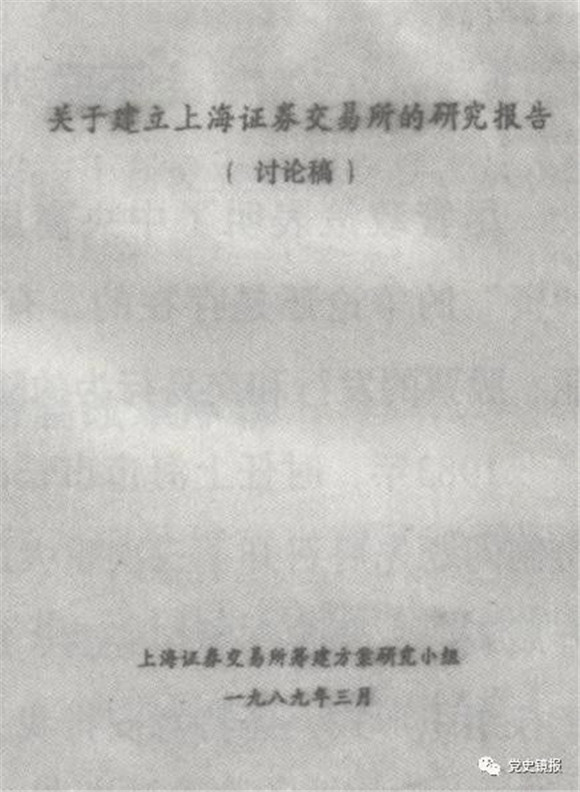

1989年3月,上海证券交易所筹建方案研究小组起草的《关于建立上海证券交易所的研究报告》

上海是国有企业最集中的城市,也曾经是中国和远东的金融中心。如何通过经济体制改革来促使企业发展,进而带动整个城市的经济繁荣,重现昔日的风采,成为上海亟待探索和解决的问题。

1984年6月,上海市经济体制改革领导小组办公室成立,后又改称为上海市经济体制改革办公室,简称“上海市体改办”。我担任副主任,不久就升任主任。怎样通过经济体制改革来推动各项工作,是上海市体改办的重点工作。上海市体改办认为,在增强企业活力方面,股份制是一种很好的形式。

20世纪80年代前期,一批早期的股份制企业在中国大地出现,同时也引发了全国范围内的大讨论。当时主要流行三种观点:一是认为,一切股份制姓“私”,是资本主义国家特有的;另一种认为,股份制既不姓“私”,也不姓“公”,它只是一种资本组织形式;还有一种认为,股份制既可姓“私”,也可姓“公”,其性质取决于它的股权结构中权重如何。

在理论探索和实践过程中,股份制政策逐渐趋于明朗:1984年5月国家体改委印发《城市经济体制改革试点工作座谈会纪要》,明确允许“职工投资入股、年终分红”;1986年5月,国务院转批国家体改委、商业部等单位《关于1986年商业体制改革的几个问题的报告》,第一次提出试行股份制的问题;1987年2月23日,中国人民银行颁布关于贯彻执行国务院《关于重新组建交通银行的通知》,这是国家首次批准以股份制形式组建银行;1987年10月,党的十三大报告指出“改革中出现的股份制形式,可以继续试行”,以后各地股份制试点企业迅速增多;1989年以后,股份制试点的重点在于完善和提高;1990年5月国务院批转国家体改委的《在治理整顿中深化企业改革的试点》,进一步指明了股份制发展的方向。

上下联动股份制试点不断深化

尽管政策表明了中央高层支持股份制的态度,但股份制姓“社”姓“资”的争论还是存在的,有时还相当激烈。而在实际工作中,股份制企业、股票的发行和交易行为的陆续出现和发展,也是不容回避的事实。

1983年,时任上海市市长的汪道涵特地召集理论界的学者和企业家就股份制问题先后召开了3次重大的讨论会。此后,汪市长经常推动经济理论界开展调研,要求在承包经营、放权让利之外扩大讨论的范围,可以讨论企业产权组织形式,还特意安排我去了解社会舆论对于股份制的看法。这些都对此后上海股份制的发展产生了积极的影响。

1984年11月18日,上海飞乐音响公司(即“小飞乐”)公开发行了股票,被誉为“新中国第一股”。刚开始谈股票时,汪道涵等市领导都很支持,时任上海市委常委的吴邦国、黄菊同志经常到秦其斌厂子里商议,还参加了股份公司的成立大会。我也跟秦其斌说,股票姓“社”还是姓“资”,我认为应该是通过实践来检验。第二年1月,上海延中实业也公开发行了10万股股票。

“小飞乐”等企业公开发行股票后的一段时间,不断有股民提出要求解决股票转让问题,公司首当其冲面临很大压力。为了解决这个问题,1986年6月,秦其斌和代理发行“小飞乐”股票的中国工商银行上海市信托投资公司静安分公司一起商量对策。静安分公司向上海市体改办打了报告,要求设立交易场所进行股票转让。上海市体改办立即把这个情况向上级反映。时任上海市市长的江泽民开会听取了汇报,指示时任中国人民银行上海市分行行长的李祥瑞负责解决此事。几天后,上海市分行批转下发报告,同意静安分公司开办股票柜台交易业务。9月26日,全国首家股票交易柜台推出,当时代理买卖的仅有“小飞乐”和延中实业两只股票。当“小飞乐”等企业有发行股票的要求和这些股票需要上市买卖交易时,上海市领导都给予了很大的支持和推动。当然,股份制的一步步发展也离不开中央高层领导的关心和推进,我觉得这非常非常重要。

在领导的直接关心和企业的大胆探索下,上海股份制试点也先后经历了从职工内部集资到公开发行股票,从提出股票转让到设立柜台交易,从小型集体企业到国有大中型企业发展等过程。

电真空试点拉开国企股份制改革序幕

1986年,一方面股份制试点继续在进行,部分城市出现了“股份制热”;另一方面,国企改革也遇到了新问题,推行的承包经营、放权让利等措施出现了明显的局限性。下一步该怎么走?经济学界大都认为应当推行股份制,国家体改委也认同这个思路。在上海,体改办和有关部门也认真地研究了这个问题,认为可以对国有企业进行股份制试点,一些国有企业表现出很大的积极性。经严格筛选,上海永久自行车厂、上海自行车三厂、上海第一印染厂、上海机床厂、上海柴油机厂、上海市电真空器件工业公司、上海市第一百货商店、华联商厦8家企业列入了股份制试点的范围。经过上海市委、市政府领导同意,上海市体改办专门打报告给国家主管这项工作的国家体改委,提出试点申请。

第二年初,国内形势出现了一些变化,股份制姓“社”姓“资”、姓“公”姓“私”的争论再度成为热点。中央一些部门有些不同看法,主要是:上海提出试点的一些企业都是比较好的国有企业,为什么要把国家赚的钱让给股东去赚呢?这样会影响国家财政收入。

国家体改委很快把这一信息告诉了上海市体改办,要求认真研究这个问题。上海市体改办把这个情况报告给市委、市政府的领导,同时会同有关部门商量怎样适应变化的形势。大家认为这些企业的积极性已经充分调动起来了,方案也都准备好了,最好有个两全方案。

上海真空电子器件股份有限公司发行的人民币特种股票票样

上海市体改办立即向市委、市政府领导请示是否向国家体改委汇报,努力争取一家试点。征得同意后,我立刻到国家体改委,跟他们商量:我们上海要加快改革的步伐,现在搞股份制试点增强国有企业活力,能不能先试一家,步子小—点?国家体改委研究了上海的意见,同意只批准上海市电真空器件工业公司这一家进行股份制改革的试点。

上海市电真空器件工业公司是上海市仪表电讯工业局的下属企业,是全国电真空行业的重点骨干企业,主营电视机显像管。总经理薛文海对于股份制改革有很大的决心。1986年上海决定把股份制试点扩大到国有大中型企业上时,电真空工业公司就积极响应,并且作了充分的准备。在这样的情况下,上海电真空器件工业公司于1987年1月10日改制为上海真空电子器件股份有限公司,1月12日公开发行了10万股股票,成为上海和全国首家实行股份制改造和公开发行股票的大型国有企业,拉开了国有大中型企业股份制试点的序幕,在全国引起了强烈反响。

参加三人小组筹建上证所

1987年到1989年,股份制和股票交易是在姓“社”姓“资”的争论中一步步走过来的。上海股份制企业已逐步发展到了11家,除了以后在上证所里上市的“小飞乐”等7家,还包括交通银行等不上市的4家。由于股份制姓“社”姓“资”的迷雾一直没有消除,这11家企业也时常遭到责难、批评。每到这时,我就会召集这11家企业负责人开会,鼓励大家一定要坚定信心,把股份制试下去,同时积极想方设法消除误解。

那几年,上海不仅一直把此项工作作为经济体制改革的重点加以推进,而且随着发展开始酝酿考虑筹建证券交易所的问题。1988年,我根据上海市领导要求专门到香港去考察了香港联合交易所。考察后,我认为,国内建立证券交易所虽然在法律法规、公司数量等方面尚欠缺条件,但还是应该大胆地设想,在实践当中不断地创造条件。1989年初,起草了《关于建立上海证券交易所的初步构想》,为证券交易所的建立做了理论和方案准备。1989年5月4日,上海市老市长、时任上海市政府顾问的汪道涵召集市体改办、中国人民银行上海市分行等有关单位的负责干部开会,会议总体意见认为,马上成立上海证券交易所的条件尚未完全具备,当前的主要工作还是收集相关资料,了解周边国家和地区交易所的情况,积极创造条件,以便在适当的时机成立上海证券交易所。

上海证券交易所成立大会

到了1989年末,时任上海市委书记、市长的朱镕基为建立证券交易所又推进了一大步。12月2日,上海康平路小礼堂,我参加了朱镕基召开的市委常委会,主题是金融改革,与会的还有国家体改委副主任刘鸿儒、交通银行董事长李祥瑞、中国人民银行上海市分行行长龚浩成等。朱镕基认为,上海要加大金融改革的步伐,建立证券交易所是必要的,并承诺:“出了事我和刘鸿儒负责!”朱镕基做事雷厉风行,当即授命李祥瑞、龚浩成和我组成三人小组,筹建交易所。三人小组很快投入了工作,草拟了章程,开始了证券交易所的具体筹建。

筹建工作一开始,千头万绪的问题成堆地涌过来:上海证券交易所是采取公司制还是会员制?主要以经营股票为主还是经营国债为主?上海证券交易所的筹备经费从哪里来,管理机构又要如何设置?1990年1月,在召开全国体改会议期间,我专门前往设在北京的“联办”,商谈筹建证券交易所的有关问题。

1990年4月18日,时任国务院总理李鹏在上海宣布了开发开放浦东的十大政策,其中之一就是建立上海证券交易所。1990年11月26日,上海证券交易所正式成立。这是一件特别值得自豪的事情。我们在组建证券交易所时借鉴了国外一些发达国家的做法,得到了很多启示,但在具体筹建过程中,最重要的还在于我们敢想敢做,根据我们的情况,设计了上海证券交易所的道路。上证所的成立是股份制试点的一个阶段性成果,同时又促使更多直接融资和生产要素的优化组合,恰逢上海筹划开发开放浦东,需要大量建设资金,上证所的推动力生逢其时。

上海证券交易所旧址

我国股份制改革和股票市场试点是经济体制改革的产物,是为了适应社会化程度的提高和社会主义商品经济发展的要求而出现的。早期,股份制在我国发展一波数折,随着人们不断解放思想,深化认识,反复探索实践,进而成为当代中国社会主义市场经济的重要组织形式。今天,中国经济上的辉煌成就举世瞩目,其中股份制改革和股票市场的发展功不可没。

股份制和股票市场在中国早年的探索,是一个在曲折中不断前行的过程,大家都在这个实践过程中学习、成长、提高。由于历史机遇和个人命运,我与经济体制改革、与股份制和股票市场结下了不解之缘,见证和参与了这段波澜壮阔的历史,经风雨、见世面、历磨练,这是我一生中最难忘的岁月。