从职业革命者到新闻界巨擘——恽逸群之路

2025-01-23 来源:上观新闻 作者:顾祖年四十多年前,笔者作为小辈曾去探访拜谒恽逸群的故乡上店。

从常州到湖塘大镇一路往南,一条长达十多里路的青石板路直通上店小镇。千百年的轱辘来往,已经将青石板地面压出了深深的印痕。从他的故址寿山村到上店镇,沿河一里多路又有一条砖砌小路,是恽逸群的先辈铺筑的,年轻时的常州职业革命者恽逸群,每天在这条大道和小路上穿梭奔波……

恽逸群的家庭、他所处的历史环境、他身上拥有的文化历史素养、他卓越的才华智慧、他洞察历史独到睿智的眼光、他判断事物的能力和勇气,在他投身新闻界后,迅速得到了绽放、升华,从一位最初的年轻的职业革命者,迅速崛起为名垂青史的中国新闻界巨擘。

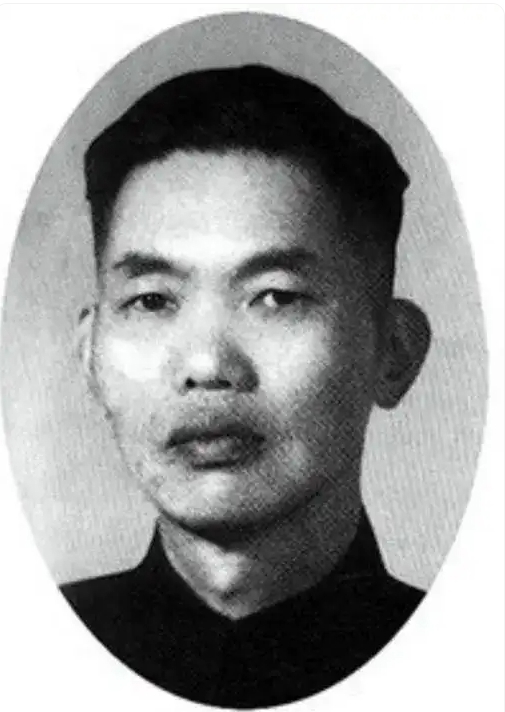

恽逸群像

从爱国书生到职业革命青年

恽逸群,1905年1月24日生于江苏常州(武进)上店镇寿山村。这是一个山水旖旎、风景秀美的江南小镇小村。在上店,有纪念春秋战国时代吴国大夫、军事家伍子胥的胥城寺、有宋代知任常州,被誉为“四大中兴诗人”之一的杨万里,在此建造讲学、传播思想的常州最早的“城南书院”,这里还是开创有清一代著名常州画派的恽南田的故里……

恽逸群的先世六代从医,是当地很有名的“儒医”世家。他的父亲是捐班出身的候补县丞,既是书画高手,又急公好义,被尊称为“南田后人”。恽逸群从小在这样的家庭环境中刻苦学习,古人励志读书的故事深深吸引着他。他每天手不释卷,连吃饭,睡觉,甚至如厕都是手不离书本,不管亭午夜分。他的卧室在母亲房间对面,为了不让母亲看到他房里透出灯光,他就用薄被把窗户盖严,在火油灯下读书到深更半夜。他5岁入私塾,除“四书”“五经”外,已能背诵《周易》《左传》,7岁开始为乡里写对,9岁就自学《史记》《二十二史约编》《瀛寰志略》等,并开始阅读古典小说《薛仁贵征东》《岳传》《西游记》《封神榜》《东周列国志》《三国演义》等……

小时候,恽逸群在家乡就有“神童”之誉,当地流传有他的许多故事,譬如“鬼怕恽长安(恽逸群小名)”“恽长安能知天下事”“恽长安知天象”等等。

书生报国成何计,不忘先贤诗和魂。屈原《离骚》,苏秦、孙敬悬梁刺股,岳飞背上刺字“精忠报国”,文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,陆游《示儿》诗“死去元知万事空,但悲不见九州同”……古代先贤的勤奋好学和爱国爱民情怀,像血液般流淌浸润在少年恽逸群的心里,深深激励着他。

1921年,16岁的恽逸群以优异成绩考入私立上海大同大学数理专修科,正当他醉心于将来当一名数学家,实现科学救国梦想之时,突遭家庭变故,迫使他不得不中断了学业。尽管如此,他没有就此消沉气馁,而是很快接受了先进思想,走上了职业革命的道路——1926年,他加入中国共产党;1927年,在革命的危难时刻,他勇敢地挑起了全武进县的革命重担,担任县委书记;他又以自己的家产抵押并借款,办起了常州武进第一所共产党的干部学校“逸仙中学”,不仅为常州也为整个苏南培养革命干部,成了当地的“红色港湾”和革命摇篮。他创办“逸仙中学”的旧址,如今已成为常州最早的市级文保单位之一,也是第一批江苏省级重点革命文物之一。他带头掀起在武进开展“三抗”(抗租、抗税、抗债——高利贷)的农民运动,巧妙开展和“江南名刹”天宁寺大地主的斗争,取得胜利……

从初生牛犊到新闻干将

很少有人知道恽逸群的办报生涯是从家乡常州武进开启的。在他担任武进县委领导时,恽逸群就很重视舆论宣传。为发动群众,他让当时担任国民党县党部宣传部长的王听楼(也是中共党员)接收几家立场反动的报纸,成立《武进民报(临时刊)》,开始是四开二版,八天后改名为《武进中山日报》,日出对开四版。

恽逸群尽管事务倥偬,仍挤出时间来安排人事,指导编辑工作,他还写过几篇社论和评论文章。在1986年出版的《恽逸群文集》中,第一篇文章就是恽逸群写在《武进中山日报》上的政论文《革命与资格》。1927年“四一二”以后,一些人以“方将十世宥之”来看待那些曾自诩为“革命功臣”的老资格,而这些“老资格”最终却投靠反动派、叛变了革命。恽逸群一针见血地指出:“革命是最大多数被压迫民众的解放,并不是几个英雄豪杰或悲天悯人的仁人君子所能包办得了的。某一个人现在是否革命,要从他的立足点来判断……革命是人类在进化上应负的使命——义务,更谈不上功绩。今天革命,就是我们的朋友;明天反革命,就是敌人,决不该讲‘方将十世宥之’的糊涂话。”文章最后指出:“我们只须问革命不革命,不必问资格老不老。老资格亦不配卖老,新资格也不必自馁,只要真能革命就是了。”恽逸群的这篇杂文,观点犀利纵横,直指要害,体现了青年革命家恽逸群初生牛犊无所畏惧的革命精神。

1932年,恽逸群为了躲避敌人的追击,来到上海,进入了全国最大的民营经济通讯社——新声通讯社,从此成为一名职业新闻工作者,亦从此充分展露出他的才华、智慧,勇气和胆量,一跃成为活跃上海滩新闻界的著名干将。

20世纪30年代的上海,新闻界乌烟瘴气,存在不少陋习。面对种种现象,青年记者恽逸群、袁霄逸、陆诒三人勇敢地站出来。他们发起成立“记者座谈”,大声疾呼:“我们要联合起来,改造新闻界!”“我们要拿出新闻记者的良心来!”“把新闻事业从黑暗的泥淖中拯救出来!”他们每月举行一次记者座谈,从开始的十多人发展到后来的几十人。随之,范长江、夏衍、石西民等也参加了进来。为了扩大影响,恽逸群和一些人研究后,决定在《大美晚报》上每周三出一个专刊,叫《记者座谈》,由恽逸群、陆诒、刘祖澄负责编辑。恽逸群在专刊上发表了许多文章。他要求新闻记者树立“富贵不能淫,威武不能屈”的道德精神,把新闻事业从黑暗的泥淖中拯救出来。

《记者座谈》从1933年初创办到1936年5月遭国民党勒令停刊,它前后断续存在了两年多,一共出了90期。《记者座谈》对革除当时新闻界的陋习起到了重要推动作用,产生了重要影响。记者座谈,恽逸群是主要角色之一,它奠定了“中国青年记者协会”成立的基础。在“青记”的成立大会上,恽逸群又作为24位主要发起者,成为5位总干事之一,参与了“青记”的主要领导工作。参与当年记者座谈和“青记”的成员,以后大多成为中国进步新闻事业的干将,在中国新闻史上留下了自己的一席之地,发光发热。

1935年12月,轰轰烈烈的“一二九”学生运动爆发,不几日,由上海复旦大学校长马相伯领衔的文化界新闻界知名人士280多人,联名发表《上海文化界救国运动宣言》,提出“停止一切内战”“释放一切政治犯共赴国难”的主张,恽逸群和“记者座谈”的大部分成员都列名宣言。继之,由宋庆龄、何香凝、沈钧儒、邹韬奋、马相伯等担任执委,恽逸群担任新闻干事的上海文化界救国会宣告成立。恽逸群负责联络新闻界,在新闻界动员开展救亡运动。面对如火如荼的抗日救亡运动,国民党竟发动突然袭击,逮捕了沈钧儒、邹韬奋、李公朴、史良、章乃器、沙千里、王造时七位救国会领导人,史称“七君子”案。恽逸群时在《立报》担任主笔,他和同事萨空了商议后,决定甘冒风险,突破国民党新闻检查封锁,以曲笔连夜写成《今夜七人被捕》的简短消息,交印刷厂印刷。第二天,这条消息见报后立即轰动了全上海,传遍了全国。随后,《立报》对该案又跟踪连续报道了七八个月,一天都不间断,形成强大的舆论……面对抗日的呼声,在全国人民一致的要求下,国民党政府被迫于1937年7月释放了“七君子”。

《立报》是报业巨子成舍我创办,原是家由国民党员掌控的报纸,竟然成了救国会鼓动救亡运动的喉舌,态度亦由此转向进步;《立报》也因此日销量由二三万份增至十多万份,又增至二十万份,甚至超过老牌《新闻报》《申报》,成为上海也是全国销量最大的日报之一,恽逸群和他的同事无疑起了主要的推动作用。

恽逸群生平事迹展馆里恽逸群的雕像 资料图

从抗日急先锋到新闻界巨擘

当救亡运动在神州大地风起云涌的时候,震惊中外的“西安事变”爆发了。这一突发事件,立即在全国和全世界引起巨大反响。西安事变后第三天,国民党亲日派就作好了“讨伐”的军事部署,一场内战一触即发。全国舆论一片悲观,认为中国将重演“西班牙第二”的悲剧。

远在上海的报纸主笔恽逸群,经过一夜蹀躞,反复思考,果断地提笔写下《中国决不会作西班牙》,于次日(12月16日)在《立报》上刊出。恽逸群指出:“我们从各方面的情形来观察,可以负责对国人说:中国决不会变成西班牙第二。”他说,中国的情况“与西班牙的完全为了对内问题,和叛军显受外国指使的情况完全不同,何况全国的军心民心,决不允许任何人在强敌入寇的时候掀起内战,又哪里会变成西班牙第二呢?”

就在这篇评论发表后的第二天(17日),周恩来代表中共中央到达西安,提出了“保蒋安全”“和平解决”的政治主张。西安事变终于获得和平解决,引发全面内战的一场严重危机被化解消弭了。恽逸群的科学预见和判断,与党中央的决策及客观形势的发展完全相符。他这一非凡的洞察力,博得了上海新闻界同行的赞誉,人们送给他“彗星”的称誉,意即光芒四射。由于这一组评论,再次提高了《立报》在同行中的声誉,苏联塔斯社奉命逐日把立报评论发回莫斯科作为参考,认为它代表了中国的舆论和人民的心声。

上海沦为“孤岛”后,在日伪的逼迫下,进步报刊纷纷停闭。恽逸群奉命坚守敌后,进入挂美商招牌出版的《大美报》任编辑,在极端艰危的环境中坚持战斗。不久,党在上海用英商招牌出版《导报》《译报》,恽逸群又分别担任主笔、总编辑等职务。他除了每天要为两报撰写评论外,还要同时为《大美报》《华美晨报》组织全部社论,为《循环报》组织部分社论。他夜以继日,艰苦卓绝地工作着。他一天要为四张报纸同时写稿,紧张的程度,惊人的毅力和他倚马可待的写作才华,可见一斑。他写作文章思如泉涌,信手拈来,车间排字工人往往就等在他的身旁,他写好一篇,排字工人立马送去排样,从不耽误出报时间。恽逸群的言论文章如匕首直刺敌人的心脏,又像排炮般轰击着敌伪阵地,使沦陷区人民在如磐的暗夜中看到了一线光明,听到了来自中国共产党的声音。

1938年10月武汉失守,抗战进入相持阶段。国民党亲日派首领汪精卫借口长沙大火事件,公然在报纸上发表污蔑抗战、鼓吹投降妥协的汉奸言论。由于当时他还是国民党副总裁,没有人敢公开挑战批驳他。这时,恽逸群勇敢地站出来,立即在上海《导报》发表《异哉汪精卫之言》一文,予以痛斥,淋漓尽致地揭露汪精卫的汉奸嘴脸。仅仅一个月,汪精卫果然逃到越南河内,发表臭名昭著的《艳电》声明,剥下了伪装,彻底投靠日本人当了汉奸。恽逸群料事如神的观察力和无所畏惧的胆略,再次受到上海新闻界的普遍赞誉,他又一次获得了新闻界“彗星”的称誉。

恽逸群一系列犀利锋芒的言论,遭到反动派切齿痛恨,上海国民党特务机关奉命要对他施行绑架暗杀,日伪特务也将他列入暗杀黑名单前列。他随时有牺牲的可能。在这段危难时刻,恽逸群不得不经常变换住址,冒着个人安危,每天在上班前写好遗嘱,放在衣兜里,然后怀揣遗嘱上班。

恽逸群以笔为戎,在“孤岛”与日寇汪伪和国民党顽固派进行的生死博弈、斗争较量,深深获得了新闻界文化界同行们的敬佩。1939年春末,在桂林主持《救亡日报》的夏衍秘密抵沪探望妻儿。在恐怖肃杀的环境中,夏衍与恽逸群相约会晤,又从梅益、于伶那里了解到恽逸群与一批抗日报人、文化人坚守“孤岛”舍生忘死、英勇奋战的可歌可泣的事迹,为之十分感动。夏衍返回桂林后,写了名为《心防》的剧本,剧中主人公“刘浩如”在报社任主笔,带着妻儿在孤岛奋战,撰写抗日救国的评论,在敌伪追缉下,怀揣遗嘱,随时准备牺牲,和敌人进行“韧性的战斗”。夏衍笔下的“刘浩如”正是真实恽逸群的原型写照之一……

抗战胜利后,恽逸群终于离开了魑魅魍魉横行的世界,投身到了朝阳普照的解放区大地,辛勤耕耘着人民新型的新闻事业。他担负着一系列重任,以他的如椽之笔,亲吻谱写着新世界的华章。他亲自参与创办的山东《新民主报》和上海《解放日报》,是新中国成立前后最重要的两张城市党报之一,为新中国的新闻事业树立了光辉的典范。

1950年,恽逸群(坐中间者)在上海解放日报社上夜班时,与编辑们集体办公 资料图

如今,恽逸群的家乡,当年通往湖塘大镇的十里青石板路,随着改革开放,早已经成为通衢国道;而通往上店街镇的那条小路,却因城镇建设而日渐荒芜。思念往者,恽逸群当年走过的路,他创下的辉煌业绩,却已经深深埋在人民的心中,印在家乡上店和常州人的脑海中。