创造少年中国,李大钊与王光祈的携手同行

2023-06-25 来源:党史镜报 作者:肖兆权少年中国学会是“五四”时期极富理想和朝气的青年社团之一,被蔡元培誉为“最有希望之团体”。自1918年6月发起,至1925年7月因会员分化而停止活动,共存在7年多。会员最多时达100余人,其人生轨迹成为“五四”以后中国知识分子选择不同道路的时代缩影。会员中有共产党员李大钊、毛泽东、邓中夏、恽代英、赵世炎、张闻天、沈泽民、高君宇、黄日葵、侯绍裘、杨贤江等;还有实业家卢作孚,音乐家王光祈,戏剧家田汉,古生物学家杨钟健,图书馆学家袁同礼,哲学家方东美,文学家朱自清、宗白华、康白情、李劼人、李初梨等,还包括许德珩、张申府、周炳琳、郑伯奇、舒新城、邰爽秋等等一大批在近现代史上熠熠闪光的名字。

历史人物的命运有时颇为相似。李大钊和王光祈,人生经历就有许多相似的地方。他们因少年中国学会而相识相知,犹如夜空中闪亮的星星。两人均为遗腹子,无兄弟姐妹,早年生活艰辛,阅尽人生百态,后皆遇人相助,学有所成,为民族复兴、国家富强、人民幸福而奋斗的信念矢志不渝。

一

同为遗腹子,无兄弟姐妹,受封建教育,成旧式婚姻

李大钊,字守常,笔名孤松,1889年生于河北乐亭,1927年在北京就义。他是中国马克思主义传播的第一人,中国共产党的创始人之一。李大钊父亲李任荣(字华亭)是个读书人。1888年乐亭县发生地震,因背老母出屋外避,口吐鲜血,从此得肺病不愈,在大钊出生前几个月病故,年仅23岁。其妻因感伤过度,在生下李大钊后不到一年半去世。李大钊后由祖父抚养成人。祖父年近七十,开过杂货铺,有近百亩地。他眼看儿子、儿媳相继亡故,十分悲痛,将全部希望寄托在孙子身上。祖父对李大钊管教严厉,常把他关在家里,亲自教他认字。在祖父的教育下,李大钊认识了不少汉字,家门口的对联、街头的告示都能念下来。正如他自己所说:“在襁褓中,即失怙恃,既无兄弟,又鲜姐妹,为一垂老之祖父抚养成人。”

李大钊

王光祈,字润玙,笔名若愚,1892年生于四川温江,1936年病故于德国波恩。他是“五四”时期社会活动家。王光祈父亲王展松,是本县秀才,曾赴北京任职,后回家乡经营锅厂。王光祈出生前两个月,他客死四川隆昌。此时家道中落,连同住宅在内家产不过300两银子。母亲罗氏出身书香门第,知文能诗,是一位具有文化素养的女性。她带着儿子靠锅厂的租金兼替人浆洗缝补,勉强度日。光祈5岁时,母亲教他识字念诗。他天生聪慧,一经教读,便能朗朗上口,还学会了对楹联。一次,母亲以“以天下为己任”为上联,王光祈脱口而出“视富贵如浮云”。母亲听了十分高兴。为了减轻家庭负担,童年的王光祈还帮附近农家放过牛。

王光祈

那个年代,婚姻全凭尊长之命,媒妁之言。李大钊较为幸运,从旧式的、包办的婚姻中结出了甜蜜的果实。1899年,李大钊祖父母因家庭人手少,给他娶了本村赵姓的女儿赵纫兰为妻。赵纫兰比李大钊大6岁,为人贤惠,辛勤操持家务,服侍长辈。在其鼎力扶持下,李大钊考入永平府中学校读书。他每次考试,成绩总是名列前茅,课余还到处搜寻宣传新思想的书刊,如饥似渴地阅读康有为、梁启超等的著作。李大钊夫妻感情甚笃,共育三儿两女。

王光祈则是封建礼教下旧式婚姻的受害者。他后来赴欧留学,客死他乡,与旧式婚姻的失败,又遭遇新式婚恋的挫折息息相关。1910年,王光祈在母亲主持下,与罗次玙结婚。1911年,罗生一子,数月后夭殇。一年过后又生一女,不料一岁半死于天花。不久,王母也因长期劳苦忧瘁而病逝。三年之中,王光祈眼见儿子、女儿、母亲相继离世,自己却无能为力,内心悲苦异常。辛亥革命后,成都发生兵变,家中财产又被抢劫一空。面对生活绝境,了无牵挂的王光祈决定冲出夔门,奔向外面的广阔天地。

二

同受人资助,忧感国势,深研政理,所学专业皆为法学

1907年夏天,李大钊与几个同学一起去天津报考学校。当时,有3所学校正在招考:北洋军医学校、长芦银行专修所和北洋法政专门学校。一心期望着为国家寻找出路的李大钊“感于国势之危迫,急思深研政理,求得挽救民族、振奋国群之良策”,认为“军医非我所喜,银行亦违我素志,故皆决然弃之而入法政”,遂考入北洋法政专门学校。当时,法政学校有个教员叫白亚雨。他学识渊博、待人热情,积极宣传革命思想,是同盟会京、津、保支部的重要成员。辛亥革命爆发后,白亚雨领导发动了滦州起义,起义失败后被捕牺牲。老师的革命思想和英雄气概,深深地震撼了李大钊,坚定了他献身革命的意志。

李大钊在求学生涯中曾意外得到过汤化龙的资助。汤化龙(1874—1918),字济武,湖北蕲水人,毕业于日本法政大学。汤是民国时期立宪派头面人物,曾任众议院议长。李大钊好友霍侣白回忆,“君(指李大钊)于民国初元毕业于天津北洋法政专门学校,旋因孙公伯兰之介,得交蕲水汤济武先生。蕲水爱才如命,念君敏而好学,不慕荣利,然贫乏不能自存,乃解囊助君东渡,俾精研学术,以成其志。”护国运动爆发后,李大钊在日本留学,未及毕业,旋即回国。李在上海曾任汤的秘书,负责对外联络,后受汤的委托,赴北京筹办和主持《晨钟报》。

年轻的王光祈则遇到了赵尔巽,赵曾两度帮助王光祈。赵尔巽(1844—1927),字公让,山东蓬莱人,清末曾任湖南巡抚、四川总督等职,后任清史馆总裁。王光祈与赵尔巽的关系,要从他的祖父王再成(字泽山)说起。清咸丰二年,王泽山乡试中举,不料到北京参加礼部考试却落榜,遂愤然放弃科举,终日以诗酒自娱,成为京中名士。一些八旗子弟如赵尔巽、赵尔丰兄弟等,慕名而来,受业于他门下。1907年,赵到四川出任总督,念及师恩,把王光祈召到成都读书,还给王光祈捐了个“同知”的前程,并从成都48家当铺的罚款中,专门拨出1000两银子,交成都东门、南门两家大当铺存放取息。这样,王光祈母子的生活才得保障。1908年王光祈考入成都有名的高等学堂分设中学丙班。辛亥革命后分设中学因经济困难停办,将原丙、丁两班,合并到成都府中。王光祈与郭沫若、李劼人等先后同班。1914年王光祈孤身一人出夔门,过三峡,外出游学闯世界。他到北京后再次求助在清史馆任职的赵尔巽。其时北京春寒料峭,赵尔巽见他衣衫单薄,叹了一口气说:“突然来要我找事,哪有这么容易?现在是民国了,今不比昔啊。你先等着吧!”数月后,赵尔巽安排了王光祈在清史馆任书记员。他在清史馆内接触了大量清政府与外国所订的条约。这些史料加深了他对清政府政治腐败和列强侵略中国的认识,激发了他投身改造社会运动的热情。1915年秋,王光祈考入北京中国大学攻读法律,着重研究《国际公法》和《中西外交史》。

三

赋诗明志,集结同志,悬的以趋,共同发起少年中国学会

清末民初,国势衰颓,民不聊生。面临内忧外患,无数爱国志士和热血青年,都在寻找救国图强的道路。1908年,19岁的李大钊在北洋法政专门学校读书时,曾用“筑声剑影楼”作为斋名。筑是一种形似筝的古代乐器。战国末年,燕人高渐离善击筑,在易水和歌送荆轲入秦。筑声剑影楼这一名称表现了李大钊忧国忧民,立志要推翻反动腐朽的统治者的愿望。

其一:

荆天棘地寄蜉蝣,青鬓无端欲白头。拊髀未提三尺剑,逃形思放五湖舟。久居燕市伤屠狗,数觅郑商学贩牛。一事无成嗟半老,沉沉梦里度春秋。

其二:

感慨韶华似水流,湖山对我不胜愁。惊闻北塞驰胡马,空著南冠泣楚囚。家国十年多隐恨,英雄千载几荒丘。海天寥落闲云去,泪洒西风独倚楼。

这两首诗以《筑声剑影楼剩稿登楼杂感(戊申)》发表在1913年的《言治》上。这也是至今发现的李大钊最早的诗作。

1914年春末,22岁的王光祈乘船东下,飞渡夔门。他触景生情,激情满怀地写下《夔州杂诗》六首,其中第三首颇能展现他当时的思想:

万里瞿塘水,滔滔怒不平。中原还逐鹿,竖子竟成名。千载忧难已,深宵剑自鸣。直行终有路,何必计枯荣!

诗中反映了王光祈感民生之艰难,忧民族之前途,义无反顾,大胆闯关的勇气和决心。其好友回忆此时的他“一身破衣裳,一个脸盆,一部杜诗,布鞋后跟烂得像鱼尾巴一样拖起了”。这是一个身无分文,心忧天下的青年模样。

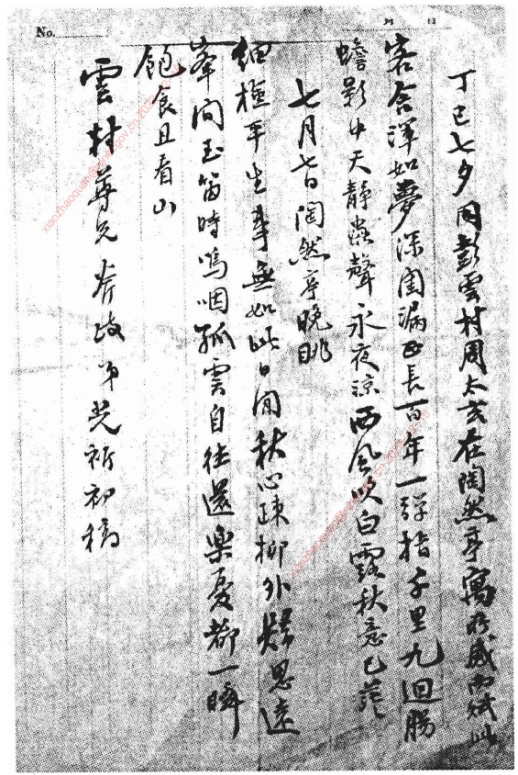

1917年七夕王光祈游陶然亭赋诗手迹

王光祈与李大钊的相识,始于1917年夏天。此时,李大钊刚从日本回国,担任《晨钟报》主编,后又担任《甲寅》日刊编辑。他俩的相识一方面有赖陈愚生的介绍,另一方面由于新闻界的联系。陈愚生(?—1923),又名陈淯,四川泸州人。1911年他参加四川保路运动,后赴日本就读于早稻田大学经济系,与李大钊同校,因志趣相同,遂成好友。陈愚生从日本归国后,王光祈、周太玄、陈愚生这三位四川青年,胸怀天下,年龄相仿,很快聚到了一起。经陈愚生引荐,李大钊与王光祈、周太玄相识,彼此一见如故,甚为默契。1917年七夕之夜,王光祈曾邀彭云生、周太玄夜游北京陶然亭。他仰视天河,思绪起伏,吟咏成诗二首。

其一:

细检平生事,无如此日闲。秋心疏柳外,归思远峰间。玉笛时呜咽,孤云自往还。乐忧都一瞬,饱食且看山。

其二:

相对其如百感侵,暂离无奈别愁深。千秋风月名山业,七夕诗词座上箴。此日亲朋多远隔,故园烽火正惊心。何时共步江亭路,疏柳寒蝉好再寻。

从诗中可看出,王光祈面对军阀黑暗统治,蜀中战事绵绵,亲朋关山阻隔,流露出的忧愤情绪。

1918年1月李大钊受聘于北京大学图书馆主任,大量购进宣传和介绍新文化、新思想的书籍,北大图书馆成为传播新文化、新思想的阵地。许多有志青年到这里读书看报,吸取新思想、新知识,讨论国内外大事。王光祈、周太玄也是这里的常客。据周太玄回忆,李大钊对于上门求知的青年人和蔼耐心。虽然李大钊比他们更忙,但对与他们的洽谈非常重视。每次约集一定早到,且谈话时间不限,曾有两次谈至深夜二三时。李大钊对王光祈的印象很好,说他是一个能想、能行的青年,“极有志气”。

1918年5月,段祺瑞政府与日本政府签订《中日陆军共同防敌军事协定》,留日学生决定组织救国团,罢学回国,先后归国者达3000余人。王光祈认为,在留日学生中,倡导罢学运动,声势虽大,但多感情用事,以此而言救国,则办法未免简单。他认为,“我们皆在青年求学时期,救国最好在早做基础的准备工夫,而准备工夫不外两事:一为人才,二为办法。但人才已不能求之于已成势力中,则应早日集结有志趣的青年同志,互相切磋,经过历练,成为各项专门人才,始足以言救国与建国的种种实际问题的解决”。

北京城南的岳云别墅位于顺治门(今宣武门)外沟儿胡同55号,前身是浙江嵊县同乡会馆。1918年6月30日,在王光祈具体运作下,王光祈、陈愚生、曾琦、张尚龄、周太玄、雷宝菁,尊李大钊为首,列为7位学会发起人,在这里召开筹备会议,共同推举李大钊为《少年中国》月刊编辑主任,王光祈为筹备处主任兼会计。经过一年的筹备,1919年7月1日在北京后王公厂回回营2号陈愚生家中召开成立会议。经李大钊等提议,将学会宗旨改为“本科学的精神,为社会的活动,以创造少年中国”,提出要在科学精神指导下,实现“少年中国”的理想。

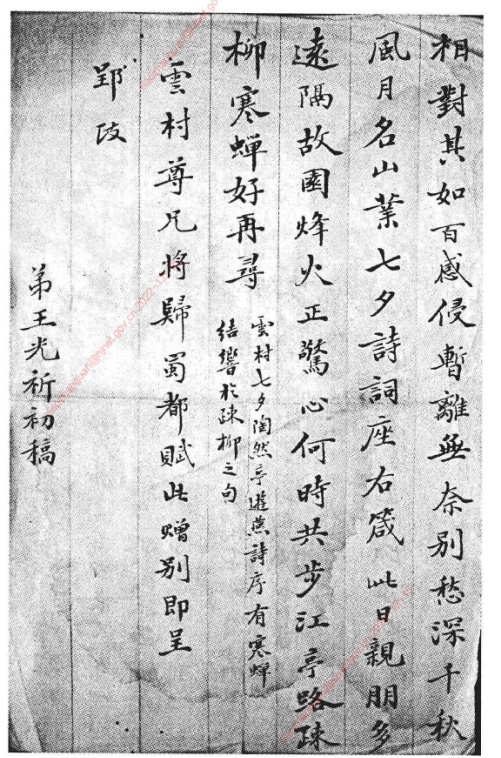

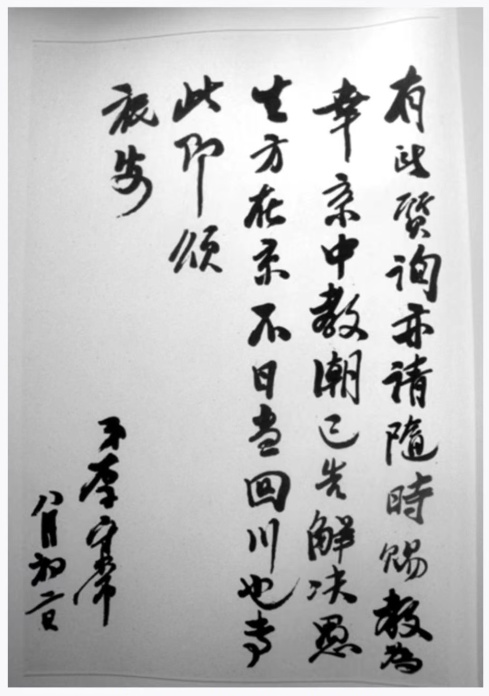

1921年9月李大钊致周太玄的信

少年中国学会从发起、筹备到成立的初期,会员们感受到了一种高尚事业的意气风发,充满了真诚、热情和振奋。正如有的会员回忆:“王光祈和‘少中’之所以有这样的关系,实在因为他要借这个学会来实现他的理想。光祈没有这个学会,便无生趣,这个学会若没有光祈,便没有灵魂。”他几乎成为学会的中心,而他对学会的理想也通过会务的主持和办理得到了大家的认可。王光祈在《少年中国之创造》中写道:我所说的少年中国(YoungChina),中国二字应解释为地域名称(Place),如亚细亚、直隶一样,不是指国家(Nation)而言。我是一位梦想大同世界的人,我将中国这个地方看作世界的一部分,要想造到世界大同的地位,非先把中国这个地方造成配得上为大同世界的一部分不可。

李大钊在《少年中国之少年运动》一文说:人人理想中必定都有一个他自己所欲创造而且正在创造的少年中国。理想中的“少年中国”未必一致,但大家作为同志和朋友,毕竟都在携手同行,沿着那一线清新的曙光,向光明方面走。那光明里一定有我们的少年中国在,我们各个不同的少年中国理想,一定都集中在那光明里成一个结晶,那就是我们共同创造的少年中国。仿佛像一部洁白未曾写过的历史空页,我们大家你写一页我写一页,才完成了这一部少年中国史。

四

同为《每周评论》撰稿,亲历五四运动,参与发起工读互助团

“五四”前夕,在科学与民主的旗帜下,新文化运动沉重地打击了封建思想文化。当时《新青年》作为月刊出版周期稍长,陈独秀、李大钊等决定创办一小型时事政治评论报纸《每周评论》,专登短文,批评时政。与《新青年》“重在阐明学理”相比,《每周评论》“重在批评事实”,两者相互配合补充。《每周评论》1918年12月在北京创刊,至1919年8月被北洋政府查封,共出版37期。

《每周评论》主要撰稿人有陈独秀、李大钊、王光祈等。创刊号上即有王光祈的社论《国际社会之改造》和四则“随感录”。他在《国际社会之改造》中强调平民要行动起来掌握自己的命运,“每次国际战争,都是几个野心政府惹出来的,那野心政府的背后,就是那些政治家、资本家、军阀、贵族在那里怂恿……如还要想谋世界永久的和平,人类切实的幸福,就应该动起手来,胆子不要太小了!须知道我们大多数平民的生活是我们大多数平民可以自己改造的,并不是天生就的,亦不是贵族给我们的,千万莫要信那贵族所造的命运谣言”。其间,李大钊也先后发表《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《布尔什维克主义的胜利》等系列重要文章,详细阐述了十月革命的性质和伟大意义。

1919年5月4日,北京大学、北京高等师范学校等13所大中专学校的3000多名学生到天安门集会,抗议列强在巴黎和会上将战前德国在山东的权益转让于日本。李大钊作为五四运动的领导人,始终站在队伍最前列,和学生们战斗在一起。为了更好地指导学生运动和以工人为主力的群众斗争,他和陈独秀等起草了《北京市民宣言》。王光祈在五四运动当天则投身火烧赵家楼的游行行列,下午即将游行的情况,专电发回成都。晚上,他又满怀革命激情为《川报》写了一篇富有鼓动性的通讯。5月7日成都《川报》在简要新闻栏用大字刊出王光祈发来的关于五四爱国运动的消息。

1919年12月,王光祈在蔡元培、李大钊、陈独秀等人的支持下,发起成立北京“工读互助团”。他亲自草拟简章,编制预算,召开发起人会议,租房子、制家具,接洽团员,向外募捐,不到半月工夫,“工读互助团遂居然产生于‘首恶之区’的北京城里了”。北京工读互助团成立的消息一传出,就有数百人报名参加。当然,工读互助团没有按照王光祈的主观愿望发展,几个月之后就瓦解了。失败的根本原因是,薄弱的经济基础与共产主义的分配原则的矛盾,团员的个人主义、自由主义思想与集体主义的生活方式的矛盾。但一部分团员也从失败中得到深刻教训,坚定了用革命方式改造社会制度的决心。

“人生得一知己足矣,斯世当同怀视之。”这是鲁迅赠瞿秋白之辞。这句话也同样适用于少年中国学会的两位创始人:李大钊和王光祈。

(作者系中共南京市委党史工作办公室副主任)