李忆庐:各界人士眼中的上海解放

2024-05-27 来源:夜光杯 作者:李忆庐1949年5月27日上海全境解放。在此过程中,解放军露宿街头、不入私宅、谢绝馈赠、保护外侨,给国内外各界人士留下了深刻印象。

宋庆龄、竺可桢、荣毅仁、迟浩田,美国记者哈里森·福尔曼、书法家沈尹默等各界人士都曾亲自记录了上海解放前后的情景,很多细节令人动容。

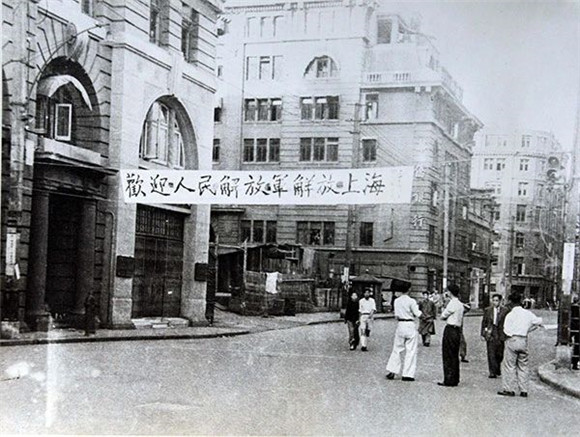

欢迎解放军(1949年5月25日九江路江西中路)舒宗侨摄

孙夫人的秧歌队

1949年黎明前夜,上海的形势越来越紧张。在这几天,上海各界人士留下了自己的活动印迹和私人记录。

5月22日《申报》记载,21日华南方面尚有客机飞来,飞抵上海上空后因地面无人联络,没有降落即飞走。街上的店铺门面,大多上铁门或木板,写着“脱货求现”及“惊人牺牲”的字样。

尽管局势紧张,但在宋庆龄领导下的儿童剧团,2月份搬到了横浜桥北边四川北路1895弄4号的一幢三层楼房里,排练节目以迎接上海解放。4月,中国福利基金会全力投入到了上海临时联合救济委员会的工作中,开展了救济难民和儿童的工作。

5月25日,解放军第三野战军首先解放了苏州河南岸。上海没有了前两天激烈的枪炮声,突然异常安静,很多人意识到上海即将解放,于是静静地彻夜等待。宋庆龄也在黑暗中等待着,凌晨3点,当先遣部队放松包围的时候,宋庆龄站在林森中路1803号(今淮海中路1843号上海宋庆龄故居纪念馆)家中的阳台上看见了途经的解放军装甲车。26日,苏州河北岸也获得解放。宋庆龄在当日致王安娜的信中愉快地写道:“感谢上苍,我们现在总算可以自由地呼吸了!”

5月27日,上海全境解放。这天清晨,宋庆龄派了一辆大卡车来到了位于横浜桥的中国福利基金会儿童剧团本部,把儿童剧团的表演队接到了位于安福路的上海影剧界集合点。在中共地下党文委的领导下,儿童剧团表演队34名少男少女被编入上海文协宣传队第十一队和第十二队。他们走上街头,边游行,边扭秧歌,在南京路、林森中路、南市、四川北路等12个点,稍作停顿,表演节目,欢庆上海解放。中国福利基金会儿童福利站的“小先生”们也组织了宣传队,高唱着《我们的队伍来了》,奔向街头,欢迎人民解放军。

时任上海军管会文艺处处长的于伶回忆说:“我随军进入上海,看到的第一支欢迎队伍就是孙夫人的秧歌队。”

上海解放次日即28日,宋庆龄便在寓所迎来了前来向她祝贺的客人。宋庆龄一见到史良,就拉着她的手激动地说:“解放了就好。共产党取得胜利,是必然的,因为它代表人民,爱护人民,为人民谋福利。”

1949年5月30日,中国共产党中央委员会电贺上海解放

霞飞路的店门

浙江大学的竺可桢校长,1949年在人生十字路口作出重大决定,他拒绝去台湾,于4月30日来到上海,默默观察时局的进一步发展。在上海解放这几天中,竺可桢日记内容详尽地记录了自己的见闻。

5月25日早上8点,他自岳阳路至永嘉路,“即见青年穿草绿色制服,上写‘中国人民解放军’字样在左胸上,在永嘉路与衡山路席地而坐者数百人……政府虽已改易,而人民可说毫无骚扰”。26日,他如常来到岳阳路中央研究院(今中科院上海分院),只见“解放军在路站岗,秩序极佳,绝不见欺负老百姓之事。研究院门前亦有岗位,院中同人予以食物均不受。守门之站岗者倦则卧地,亦绝不扰人,纪律之佳诚难得也”。眼见街市秩序如此之好,27日竺可桢仍然坚持外出边走边看,直到下午4点回到住地,恰巧交大教授吴有训来访。两人谈起1927年国民革命军北伐时,人民欢腾一如今日。“但国民党不自振作,包庇贪污,赏罚不明,卒致有今日之颠覆”。解放军进城,“人民如大旱之望云霓”。

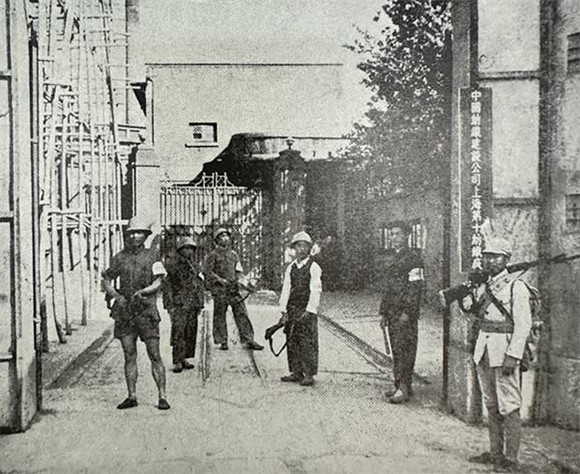

保卫上海第十纺织厂的解放军战士

无独有偶,5月24日,民族资本家荣毅仁整夜未眠。传说解放军要进城,他担心家人“吃流弹”,晚上让家眷都睡在楼下,自己坐在客厅里,等待第二天的法院出庭。一年多以前,他的茂新面粉厂代政府收购了30万石小麦,并磨制成民用和军供两种面粉,经检验合格入库。但一年后,国民政府监察院突然说这些面粉中有霉变的劣质粉。上海地方法院先后勒索荣家1万余美元,将开庭日期定为5月25日。

据荣毅仁回忆:第二天清晨6点钟,公司的一个厂长急匆匆开车来我家报告消息,我问他怎么过来的,他告诉我解放军都睡在马路上,走路没事。我就开车出来,一路上只见解放军官兵果然都露宿街头。车到成都路浦东大厦时,一个解放军拦住我,说前面敌人还没清除,不安全,劝我不要再向前。他由衷感慨:“解放军军纪真好,秋毫无犯,同国民党军队相比,一个天上,一个地下。”他辗转来到法院门口后,站岗的解放军战士告诉他:都逃了,里面空无一人。

解放军大部队进城了,商业买卖还能正常进行吗?小商贩们提前关门闭店,直到看见这些士兵不入不抢,商贩们才开店营业。5月27日,竺可桢先是乘22路公共汽车赴大世界,下车走至先施公司。“知四大公司均尚未开门,而沿途如霞飞路(今淮海中路)、南京路、福煦路(今延安中路)均人山人海如上元、元旦假日状态……霞飞路店门均开,时有学生带锣鼓游行,且见女学生插鲜花于解放军之衣襟上。霞飞路行人观者如堵。”这位59岁的老科学家在迎接新中国的日子里,心情是淡定的,有了对新社会的憧憬。

上海市民欢迎解放军的场面

儒家传统的友善

1949年5月25日,美国记者哈里森·福尔曼在华懋饭店(今和平饭店)顶层“观战”。对于这支人民的军队,他并不陌生。早在1944年夏,他从重庆一路北上,到达延安及华北抗日根据地进行战地采访,写下了轰动中外的《红色中国报道》(后译为《北行漫记》)。

福尔森看到外滩密密麻麻睡满了解放军士兵,一个拿着汤姆森冲锋枪的士官在这些睡着的士兵旁边巡逻,就像一个母亲在保护睡着的孩子们。“这是一个感人的场景。这些年轻人在几天来连续行军作战肯定已经累坏了。周围的枪声完全打扰不了他们,他们睡得很熟。”“整个下午他们熟睡在南京路边的人行道上,对于一支占领军战胜军来说,这简直是一件最令人称奇的事了。”而且,他们竟然没有试图进入外滩的酒店——他们的纪律太好了。

住在市区的汉弥尔登大楼(今福州大楼)的菲律宾总领事埃斯波拉塔,终于近距离看到解放军士兵。与他想象的完全不同,他看到的解放军官兵身上没有勋章、绶带、军阶标识,连军靴都没有,他们穿着布鞋和草鞋。“我眼前的共产党士兵,大多只是十七八岁的孩子,他们刚刚进入纯情发育期,这些大男孩行军看起来并不自然。他们看起来像农村来的,没有见过世面的孩子。他们站在马路口,谨慎地端着枪口朝下的步枪,睁大了眼睛四下张望,显然对城里的楼房感到惊讶。”他看到,当街上的小贩纷纷涌上前给解放军米糕和茶水时,“这些略显害羞的军人微笑着鞠躬感谢,但是坚决地拒绝接受”。

意大利驻上海总领事罗西写下他对解放军的第一印象。“共产党士兵显得有序而自律。他们表现着与儒家传统相符的友善。他们不做任何一件让人感觉他们是占领军的事情。”“他们甚至为拿到的任何东西付钱。他们付钱给从家里拿来茶水的主妇。”罗西旁观这支军队行军时发出真挚的赞叹:共产党的军队不再像一支个人或地方的军队,这是一支彻底的国家军队。

学生游行队庆祝上海解放(1949年5月25日淮海中路茂名路)舒宗侨摄

无人接受的烧饼

5月27日清晨,连绵细雨中,中共上海地下市委的张承宗和交通联络员等进入海关大楼,成立人民保安队总部。海关大楼挂起了“欢迎人民解放军解放大上海”的巨幅标语。当上海市民推开家门时,竟然发现街道两侧躺满了和衣而卧的解放军官兵。他们怀抱枪支,一个挨一个,露宿街头。市民纷纷请解放军到自己家里避雨,战士们都婉言谢绝了。有一个商人夜里主动送烧饼慰劳在他家门口值勤的战士,被婉言谢绝后,又送给新接岗的战士,又被谢绝,连送三四次,直到天明,没有一个人接受。其实,当时部队后勤供应还比较困难,战士们有时一天只能吃到一餐。有位战士写了一首打油诗:“想上海,进上海,进了上海得到两条破麻袋,又是铺,又是盖,晚上睡觉怪凉快!”

亲历上海解放的迟浩田,也印证了这一事实。他在《为了人民的上海》一文中写道:为了不给群众添麻烦,总前委对进城部队的行动,作了具体细致的规定。如所有部队一律不准在市区内购买物品,包括香烟、肥皂之类的日用品,以免影响市民的生活秩序。饭菜必须在郊外营地做好送来,大小便一律在临时改装过的大篷车内进行。

解放军与百姓公平买卖

67岁的著名诗人和书法家沈尹默目睹了解放军的严明纪律,回家后挥毫写就:“秋毫无犯取名城,大炮昂然未许鸣。晓起居民始惊动,红军街宿到天明。”几天后,荣毅仁收到上海军管会发来的一封请帖,请他于次日出席工商界座谈会,回家后,荣毅仁宣布,工厂明天就复工!陈毅第一个登门拜访的知识分子就是沈尹默,陈毅诚恳地说:“党和政府需要像你这样的知识分子。”7月,竺可桢应邀至北平参加全国自然科学工作者代表会议筹备会,后被任命为中国科学院副院长。

解放军“仁义之师”的特殊入城式,具有标杆性的意义。新上海开始书写崭新的篇章!