老市府大楼的百年围合

2024-06-27 来源:文汇报 作者:冯立

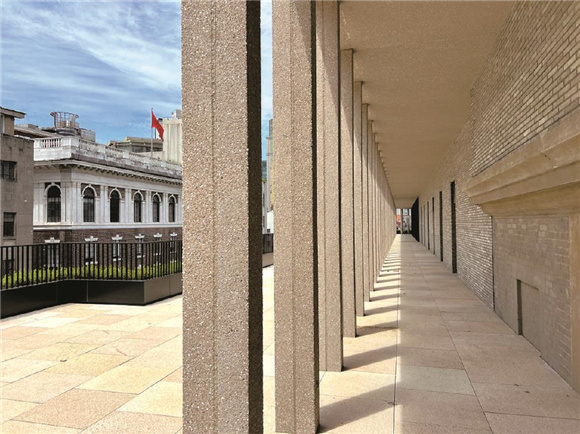

老市府大楼露台新建体量的柱廊,由混合石材骨料的预制混凝土构件构筑而成。(摄影:冯立)

鸟瞰今天的老市府大楼,会发现它完成了对街坊的围合。(摄影:袁婧)

老市府大楼内陈毅市长办公地旧址正在举办主题展,充分挖掘历史建筑中的红色基因。(摄影:袁婧)

保留于老市府大楼合院内的“红楼”是这一街坊尚存的最早的一栋建筑,图为红楼的南立面柱廊。(摄影:袁婧)

作为上海市文物保护单位以及第一批优秀历史建筑,位于汉口路、江西中路、九江路、河南中路所围合成的街坊处的原上海工部局大楼,具有极高的社会、建筑与历史文化价值。正如伍江先生在《上海百年建筑史》中所说,这座建筑无论是其规模之大,用料之考究,设备之先进,都堪称上海之最。它建成时堪称上海建筑中最有影响的一座。

今年,经过修缮更新后的原工部局大楼街坊,实现了“百年围合”的最初愿景,并在近日正式命名为外滩·老市府(The Bund·City Hall Plaza)。在近百年的时间里,这一街坊一直作为市政办公用途,其内部并不对公众开放。眼下,大楼内的陈毅市长办公地旧址正在举办主题展,公众可预约参观;不久之后,老市府大楼将第一次整体对外开放,这也引起了市民的广泛关注。

老市府大楼的围合式街坊是如何形成的?更新之后的内院,将以何种面貌呈现,背后又蕴含了怎样的更新理念?新旧建筑的材料与工艺又将如何对话?

占据一整个街坊的宏愿

让我们先简单回溯一下老市府大楼的历史。1922年,大楼竣工后,公共租界的工部局(Shanghai Municipal Council)即入驻办公。1945年,国民党上海市政府搬至大楼内办公。1949年上海解放,同年10月2日在此升起了上海市第一面五星红旗,该楼继而成为新中国上海市府大楼。1956年,市府迁至外滩的原汇丰银行大楼。之后,市政府的部分委、办、局继续在此处办公,大楼也因此被称为老市府大楼,直至2010年代的更新项目启动。

且将目光先拉回到20世纪初。随着当时上海城市的发展,工部局作为公共租界市政最高机构,对于办公空间需求日益提升,建设一座新的工部局市政大楼的计划提上了议事日程。经过多方考量,工部局选择了在外滩第一界面之后的这一地块作为新大楼的基地。

最初的提案在建设一个更高而占地更为紧凑的办公建筑与建设一个占地更大而更为舒展的围合型的建筑之间摇摆。百年前的城市市政厅建筑以平面条形布置为主流做法。新加坡的老市政厅与悉尼的老市政厅,为这一类型建筑的代表。又比如1930年代国民政府主导建设的大上海计划中,位于江湾的上海特别市市府大楼,同样为条形布置。

最终,工部局选择了围合型的市政建筑类型,也为之付出了更多的土地费用。在近代外滩寸土寸金的区域里,每一个由街道围合而成的棋盘式街坊,一般会细分为若干个地块进行开发,建设独立的建筑。在这样的高密度城市肌理中,占据了汉口路、江西中路、九江路、河南中路所围合成整个街坊的工部局大楼,更能彰显其战略性地位。

西人设计与浦东营造

为了达到这一愿景,工部局陆续而耐心地收购了街坊的土地。1913年,工部局完成对于基地分地块的购置。工部局决定建造这座屹立于汉口路和江西路交叉口的大楼时,邀请了多位卓越的建筑师参与竞赛与提案。工部局建筑师特纳(R.C.Turner)询问自己是否可以提交方案。最终,特纳的方案寄往英国并得到了方案评选专家组的认可(详见《从工部局大楼到上海市人民政府大厦:一幢大楼与一座城市的变迁》一书)。

在特纳的设计稿中,一座围合式的建筑占据整个街坊,南北中轴对称的围合式的工部局大楼体现了宏大之感。留出的内院中心,则布置万国商团操练厅,兼作集会场所。而街角的反弧形设计,则为大楼呈现了谦逊而有特色的城市界面。

值得一提的是,在最初特纳的设计方案中,工部局大楼的东北侧主入口转角处设置有塔楼,这也是市政厅建筑常见的标志性元素。然而在建设过程中,由于对于土壤承载力的估计过于乐观,地基出现沉降,为避免更大的不均匀沉降,工部局取消了塔楼的设计。

工部局大楼的施工单位是华商裕昌泰营造厂。裕昌泰营造厂的创办人之一谢秉衡,是川沙高桥镇南胡家弄人。1910年谢秉衡与张裕田、乐俊堂合伙创办裕昌泰营造厂。谢秉衡熟悉钢筋混凝土施工技术,并自学英文,与工部局主管建筑的哈伯等建立了密切的私人关系。1914年,裕昌泰营造厂在多份投标书中脱颖而出,中标工部局大楼的建设工程。在1913年至1916年,接连承接麦边洋行、有利洋行和怡和洋行大楼等的建筑工程。

1914年,工部局大楼建设正式启动,大楼的施工在1915年至1916年间进展迅速,1917年和1918年间,因第一次世界大战的影响,导致施工工程进展相当缓慢,1919年恢复正常,至1922年全部竣工。工部局大楼研究者吴晨中提及,从1910年第一届工部局大楼委员会成立之时起,关于工部局大楼的设计建造工作可以说就已正式启动,至1922年大楼建成,前后整整12年,这是一个相当复杂而浩大的过程。

半围合的遗憾与零碎的内院

1922年竣工的工部局大楼未能完成蓝图中的围合式建筑愿景。建成的大楼占据了街坊北侧、东侧以及南侧的一部分,而未能完成西侧及南侧的一部分,形成了半围合的状态。鉴于当时地块的西侧及南侧已建设有若干工部局的警署等办公建筑,工部局的围合方案计划留待将来这些建筑具备拆改条件后,再做打算。

1922年11月17日第13版的《申报》在《纪工部局新屋之落成礼》一文里提到,“目下工部局新旧房屋,共占地二十六亩,约值银一百六十万两,就以租界发达之情形论,河南路工部局旧屋不久当有改建之必要云云。”这里的旧屋即指警署建筑。只是在大楼完工后的近100年时间里,这一围合的愿景一直未能实现。

如果说工部局大楼在塑造外部城市空间,特别是街角空间相当成功的话,大楼的内院空间则一直在人们的视野之外。在1922年大楼建成后,在半围合的状态中,地块西侧及西南侧的零散建筑、红楼、以及合院中分布的停车楼、办公楼等,让内院空间显得有些零碎,更像是建筑占据之后的剩余空间。在工部局建筑底层的北侧、东南角、西南角开有通往内院的通道。在内院,工部局万国商团操练厅设置在中轴偏南的位置。操练厅东侧曾贴建有车库以及马厩(马厩这一功能后来在实施过程中被汽车库取代了)。原有的红楼建筑(当时的卫生办公室)则位于内院的西北角。

成为合院:从对称到均衡

本次老市府大楼街坊的城市更新,在保留了老市府大楼主体的同时,最显著的动作莫过于通过新建建筑织补的方式,完成对街坊的围合。

围合后的街坊,回应了百年前工部局大楼概念规划的愿景,并形成了一个长宽约八十米的合院。在合院内部,本次的更新工程拆除了若干场地上的既有建筑。比如为了完成地块合拢而拆除的西侧与南侧的零散建筑。在合院内,拆除了原操练厅与主体建筑之间的L型办公楼(其前身是原工部局大楼的车库)。同时,方案在合院内新增地下空间,并与合院地面层相联动。据悉,地下层将由首层两座公共楼梯及若干电梯通达,并引入商业零售及展厅文化等业态。

值得注意的是,在原工部局大楼最初的设计愿景中,合院内部以礼堂(操练厅)为中轴呈现出完美对称之态。而本次的更新设计,并没有在原位恢复因火灾而消失的礼堂,而是在合院的东南角布置了一个独立的新“老市府礼堂”。这一布局,使得合院的格局从百年前的对称的新古典主义走向一种动态均衡的当代城市空间。

这种均衡,也可理解为一种新旧均衡互偶的设计策略:首先是原工部局大楼与新增的建筑体量形成左右对偶,并组成环形建筑。其次,在合院中,保留的红楼与新建的老市府礼堂沿东南—西北方向对角布置,成为第二组对偶。留空的西南—东北空间分别形成两个中等尺度的绿色庭院与倒影广场。同时,在老市府礼堂、红楼与围合的大楼之间,又可以形成新旧并置的城市街道感觉的长条形庭院。在合院内部,因此可以体验到新老与不同空间尺度的切换。

原工部局大楼这一未完成的围合愿景,在今天的“老市府”得到严丝合缝的补齐。新织补的建筑延续了建筑师内敛而严谨的设计语言,通过不过度表达自我,百年后的当代建筑师展现了对于城市更新与建筑遗产保护的理解。这一务实的建筑外观与百年之围合,完成了一种并不张扬的宏大叙事,也反映出上海近年的城市公共建筑的一种趋势。

新旧材料与工艺的对话

1920年代的老市府大楼建筑的外立面采用产自苏州的花岗石,这在当时属于高规格,老市府大楼也因此被称为“石头房子”。从“石头房子”这一字面意义上来说,老市府大楼建筑确乎是一部石头的史书,它的诞生、使用的更迭与更新,是上海建筑营造工艺发展的见证。

细读外立面,会发现当时对于石材建造工艺的控制极为精细,窗套、墙面、门洞等不同部位体现了不同层级的石材表面处理工艺。在本次更新项目中,织补的体量的外立面则采用了混合石材骨料的预制混凝土干挂板,与原有立面花岗石的细腻材质与色泽相和谐,也体现了当代的材料与营建工艺。

再看合院立面。老市府合院立面的材质是本次更新中的一大亮点。在将表面抹灰及涂料仔细清理之后,原工部局大楼的内立面呈现出原本的混凝土仿石预制砖的材质。原来,当年裕昌泰营造厂在营建工部局大楼的内立面时,采用了预制混凝土砖这一当时的先进材料,代替石料装饰,同时也控制了工程造价。这些混凝土仿石预制砖在本次修缮更新中,经过考究的水硬性石灰调配修补、勾缝,并进行憎水处理,再现了百年前的风貌。内院中新建的围合建筑立面上部,则采用了类似色泽的新砖作为饰面,并在尺寸与砌法上略作区分,与原始的混凝土砖相对话。

当代愿景与期待

如果说1922年建成的老市府大楼,预示了上海的近代建筑正在走向其黄金时代,那么外滩·老市府街坊的更新则是今天上海的城市建设走向存量城市更新时代的标志性事件。外滩·老市府的保护、织补与新建的方式,体现了项目各方对于这一历史街坊在当代城市更新背景下的价值理解,折射出的是一座城市的时代雄心。阅读老市府大楼,就是阅读我们这座城市的生长与社会、经济、文化变化的印记。在其中,我们能体会海纳百川的上海城市文化精神。

在本次的更新之后,百年来这一街坊将第一次从市政办公的封闭空间,转化为开放的城市空间。这一街坊所形成新旧交织的围合式建筑以及崭新的合院空间,将如何被使用,呈现出怎样的面貌,令人期待;而合院空间能否成为一个具有包容性的城市公共空间,新的“老市府礼堂”能否进一步演绎原礼堂的公共性,成为城市文化生活的舞台,则尚待时间的检验。

(本版作者为上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心设计总监)