《繁花》里黄河路霓虹璀璨,朱镕基批示:让上海的晚上亮起来

2024-01-26 来源:党史镜报 作者:张金康

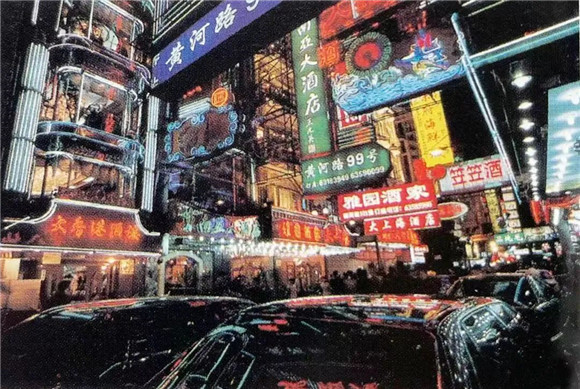

“一九九二年的上海,霓虹养眼,万花如海。”电视剧《繁花》的热播,带观众穿越回20世纪90年代的上海。

夜晚霓虹闪烁的黄河路是否是你眼中的上海?优雅的外滩、繁华的南京路步行街、璀璨的陆家嘴、身边的公园有着各不相同的唯美夜色。这样的“夜上海”美轮美奂,让人流连忘返。

曾任上海市市政管理委员会办公室副主任、上海市市容环境卫生管理局党委书记、市经济工作党委副书记、市经济和信息化工作党委副书记的张金康,长期负责城市管理,是上海城市景观灯光工程的领导者、设计者和参与者。今天听他讲述上海的夜晚是如何“亮”起来的故事。

20世纪90年代黄河路夜景

让“远东不夜城"重新亮起来

我在市市容环卫局工作之前,还在黄浦区建设委员会和市政管理委员会工作过。

什么是城市景观灯光?按我的理解,是电光源与灯饰相组合的一种人文景象,是照明技术与城市环境结合的一种综合艺术。当然,也是人类文明进步和城市现代化进程中的产物,可以说是城市景观在夜间展示的一种形态。景观灯光的科技化和艺术化以及景观灯光同城市照明文化的拓展,越来越被各个城市和世界同仁所注目。上海的城市景观灯光,可以说是改革开放的一个成果。

早在1986年,当时的上海还没有夜生活,城市的夜间照明很暗,一到晚上8点钟,商店都熄灯打烊了。1988年,小平同志在上海过年,时任市长朱镕基在远洋餐厅陪同小平一起用餐,当时看到上海的夜晚实在是太暗。在谈论中,中央领导说上海过去被称作“远东不夜城”,应该把它亮起来。我当时不在场,但上海要搞夜景灯光的事,是区领导给我们提要求时对我们说的。

1988年,黄浦区组织实施了外滩、南京路的夜景灯光亮化工程。那一年,上海外滩的建筑大楼刚刚做了全面的立面清洗,原来的建筑物外墙黑乎乎的,虽然清洗后的大楼的确很干净,但是在夜间仍旧是漆黑一片。为了使夜里亮起来,外滩的11幢大楼开始实施了夜景灯光的泛光照明工程。

1989年,黄浦区政府把灯光建设作为为民办实事的实事工程来做,邀请了我国著名的电光源专家、复旦大学教授蔡祖泉,以及建筑、美术、广告等方面的专家学者一起共商良策,定方案、作比较,反复论证,在外滩和南京路搞起了夜景灯光建设。9月20日,外滩和南京路灯光一期工程开始了第一次试灯。远远看去,外滩的历史建筑物上有了一至两种灯色的泛光照明。这些建筑物的轮廓深浅很清晰,比白天更好看,展现了上海“万国建筑博览”的特色。

南京路的一期灯光工程,挖地排电缆,商店的店面店招整修,特别是安装和改造了霓虹灯一条街。外滩、南京路灯光工程的按时完成,在当年是很轰动的事。那一年国庆期间彩灯开放,大家兴高采烈地欢呼改革开放带来了新的生机。

1989年国庆节前夕,黄浦区的夜景灯光工程在完成了外滩、南京路的实事工程后,邀请朱镕基市长再次登上当时全市最高的建筑、地处提篮桥地区的远洋宾馆旋转餐厅。在远眺外滩试灯时,朱镕基看了后连连点头。同时,又感叹地说:“哎呀,灯太少了,太暗了。”之后,他又在一个文件里作了批示:“让上海的晚上亮起来。”正是在朱镕基市长的这个批示的推动下,上海的城市景观灯光建设从此走上了快车道。

1989年,黄浦区成立了全市第一家灯光广告办公室和霓虹灯管理所。黄浦区每年都把夜景建设作为区政府的实事工程。

1994年,在市第十届人民代表大会第二次会议上,时任市长黄菊宣布了与人民群众生活密切相关的10件实事,把形成新的灯光夜景、建设新的景观路线作为市政府为民办实事的10件实事之一,从而使上海的城市灯光建设提到了城市振兴的高度。那一年,人民广场实行了市容灯光环境的整治,黄浦区成立了人民广场整治办公室,我担任整治办主任。当时,人民广场是一个大停车场。后来,1995年,市政府从外滩的中山东一路12号,就是原来的汇丰银行大厦搬到人民大道200号办公,把汇丰银行大厦置换给了浦东发展银行。这其中的灯光和环境建设是一个大的发展。所以,上海的景观灯光,是随着中国的改革开放蓬勃发展起来的。

外滩夜景

从“亮起来”到“美起来”

夜景灯光给城市增添了美丽的形象,也为城市文明增添了一个新的载体,最终是使百姓得益。记得当时外滩、南京路的城市景观灯光建成后,整个上海轰动了。那时候,看灯的人群如同潮水,一个晚上下来,拾到的鞋子要用几个箩筐装。

实际上,搞城市灯光夜景不仅是一个区域的问题。1990年,上海市市政管理委员会成立,其中就有一个部门是专门负责景观灯光建设和管理工作。外滩、南京路夜景灯光成功后,接着又搞了二期、三期工程。把外滩和南京路的所有主要建筑及商家店面的霓虹灯,都纳入了景观灯光工程建设。

应该说,纵观上海景观灯光大规模建设的历史,大致可以分为三个阶段。1989~1992年是初创阶段,主要是以启动外滩“万国建筑博览”泛光照明和南京路霓虹灯一条街建设为标志。1993~1996年是拓展阶段,主要是以建成市中心全长约40公里的景观灯光“小环线”为标志,包括新建了徐家汇、衡山路、新华路、淮海路、四川北路和新客站地区的灯光工程。1997~2000年是全面提高阶段,建成覆盖市中心11个区,包括浦东新区的景观灯光“大环线”,全长80多公里,并且全面实施了“浦江映辉”“星光灿烂”和“窗口形象”这三大景观灯光工程。我从黄浦区调到市市政管理委员会工作后,大量的工作是负责这三大景观灯光的建设。这种分阶段的建设,其实就是从“亮起来”到“美起来”,从分散建设到有规划地推进建设这样一个过程。

据2000年的不完全统计,那时上海市的灯光已有120万盏,总长度达100多公里,全面贯通了浦东、浦西的11个中心区域中不同路段的夜景点;拓展了郊区夜景灯光和郊县城镇的景观灯光。观光区域以黄浦区为中心向“申”字型的内环线辐射,景观灯光布局的面积已达140平方公里。形成了具有上海特点的外滩、南京路、人民广场、淮海路、静安寺、豫园等10个夜景灯光观光区和一个以黄浦区为中心的“灯光小环路”。那时,外滩、南京路、人民广场和淮海路地区的景观灯光已经采用了计算机、无线通信和远程技术管理,并实行了“天天亮灯”的格局。

上海的景观灯光与初创阶段相比,发生了4个明显的变化:一是建筑装饰景观灯光数量增加,质量提高了。二是市领导提出的“亮”“闪”“跳”的动态灯饰更具规模,观赏性增强了。三是市民观灯不再是局限在外滩、南京路了,在每个区、县都有独自的观灯高潮区域,景观灯光的范围得到不断扩大。四是景观灯光的现代化管理,形成了一个覆盖市中心区的景观灯光监控网络,灯光的开启至闭合过程基本实现了自动化。我们回顾改革开放中的上海景观灯光历史,就是从小平同志南方谈话之后,前后共花了10年的建设时间。

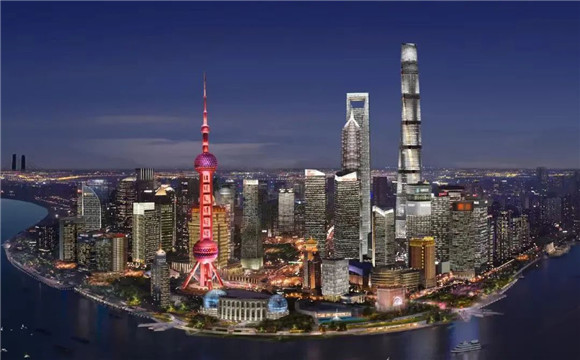

进入21世纪后,上海的景观灯光与前十年相比,又发生了新的明显变化:首先是“内光外透”的建筑体量灯光不断扩大。其次是灯光管理融入高科技手段,全市各区也都已有了区域的景观灯光监控网络。

上海是中西方文化的融汇之地,是一种“中外兼容”的海派文化,这种文化不仅体现在建筑风格上,同时也反应在形态各异、争奇斗艳的景观灯光上。比如,上海城市景观灯光所采用的品种就有泛光灯、霓虹灯、珠珠灯、美纳灯、探照灯、礼花灯、商厦里的橱窗灯、绿化中的亭园灯、广场上的音乐喷泉灯以及马路上的广告灯箱,还有激光和LED大屏幕等。正是这种“兼容并蓄,海纳百川,都市风情,雅俗共赏”的灯光特点,使得每当夜晚华灯齐放时,人们会感悟到夜上海的璀璨、大都市的繁荣,现代化城市的气息和城市人的浪漫。

南京路步行街夜景

美起来要靠“管”起来

在我们建设上海景观灯光的过程中,很多事情在当时有特殊意义,但没有很好的总结。搞景观灯光这件事上海人讲,叫作“急促呼啦”。往往任务来得急,完成了也就过去了。

上海的景观灯光建设,政府的本意不仅仅是为了城市的漂亮,为了城市的发展,更是为了市民物质和文化的需求。一件事物总是有人喜爱,也会有人反对,景观灯光也一样。从当代环保的角度出发,还有一个光污染的问题。特别现在是市场行为,景观灯光需要“电”,而“电”的问题,是我们最头疼的问题。在景观灯光的建设和管理中,有些居民不理解也是一个实际问题。住在一些商业街的居民们一到晚上被照得难受,电视也看不清,因为用的是室外天线,那时候还没有闭路电视,霓虹灯上去了,居民的竹竿就把它敲掉了。还有,在景观灯中还夹着衣服和裤衩,既不雅观,又妨碍了市容和景观。为了解决这些问题,我们都一一上门理顺,为那里的居民装空调、百叶窗。

我不是专家也不是权威,但我是组织者,对一些技术问题比较感兴趣。在外滩,过去搞的都是白炽灯,在淮海路上是用毛竹搭成的半圆型再在上面装上电灯泡,过了节日就拆掉了,不锈钢柱和变化多端的灯泡是以后才有的。当时,我们在搞灯光装饰中,请了华东设计院、民用设计院,以及复旦、同济等大学的设计专家和学者,对一些建筑的立面采用了一定距离和不同角度进行打光,目的是既要保持原有建筑的形态,又要使得在夜间更具特色,特别是外滩的那些欧式建筑。灯光的作用是重要的,但是灯光的漂亮离不开载体本身,像一个人使用化妆品一样,在于人本身的脸蛋。但是,通过化妆可以修正。

对人民英雄纪念碑的景观灯光人们有过不同意见,有人说它好,有人说不好。纪念碑的底下是下沉式的展览馆,平台上是3根笔直的斜柱子拼成的抽象体,位置恰在黄浦公园,当时是应国际潮流而作。晚上,当3根斜柱用白炽光全部打亮后,与周围的环境不协调,这种文化与视觉的冲撞,主要在3根斜柱上。我觉得受光体是有视觉差的,利用整体打光,就能勾勒出构筑物之长处,同时又利用灯光将聚集点延长40至50米,立碑本身是30米,就是给人能有一种挺拔的感觉。再调整了炽白的色调,改用钠光色就是一种庄重的感觉,而且这种光色没有频闪,整体效果又和谐,这样就好了。如今,这个构筑物与外滩的基本色调浑然一体,从浦东看浦西就是一种“富丽堂皇”的感觉,人们不会感到不舒服了。

上海博物馆夜间灯光也经过了不断的改进,后来是采用了两种冷暖相间的色调,将天圆地方的建筑体实施夜间照明,给了人们一种既冷静又庄严的感觉。到了晚上整个人民广场的灯光夜景,是一种欢快、和谐、宁静、幽雅的文化环境。

1995年,上海要建设新一轮的城市环境。城市经济与城市形态应当相适应,其中景观灯光就是一个新的发展,要发展,必须规划好。当时,上海市市政管理委员会把意见和建议汇总后报到市领导那里,把各区分散的夜景灯光和夜间景观整合起来,将点、线进行组合,而且明确上海的灯光建筑照明要各具特色,同时实现了“内光外透”,加强了“灯光隧道”,开展了“橱窗亮灯”,到了1998年,上海景观灯光已经形成了8大类的城市景观形态灯光:以外滩为代表的建筑泛光照明群体;在浦东新区以陆家嘴为代表的现代建筑灯光群体;以淮海路为代表的灯光隧道;以豫园为代表的中国古典建筑灯光;以徐家汇为代表的舞美效果灯光;以人民广场、新华路为代表的庭院绿地灯光;以南京路步行街为代表的商业旅游休闲灯光和以东方明珠、南浦大桥、杨浦大桥、高架道路为代表的标志性建筑灯光群体。

景观灯光的美起来是要靠“管”的。当时市委领导就讲过,“搞灯光一盏有多盏灯的效果”。为此,按照各地区的长处,将经济、社会的各方资源整合起来。市市政管理委员会则实行“一把米”政策,主要是“出点子、排盘子、搞分工”,市政府每年拿出1200万元搞景观灯光的建设,其余都是靠各区、各单位的“管”,还要把先进的技术用于管理。在金陵东路2号光明大厦33层,设立了能遥控全市的上海市景观灯光监控中心,只要有重大活动需要或政治任务,坐在电脑前轻轻一点鼠标,就能在几分钟内,实现全市的亮灯。之所以要这样做,是经过深思熟虑的。1992年,小平同志在上海看灯,当时是保密的。那时候,开灯是靠人工开关,在一幢大楼中有很多单位,开一次灯要发9张通知,所以,开灯的压力很大。又有一年的元旦前夕晚上,小平同志看杨浦大桥后到新锦江,当时我亲自去检查,发现南京路到浙江路一带的景观灯没有亮出来。一时间没找到电工,我只好打开开关箱推上了闸刀。那时候,搞集中控制是先在外滩试点、统一施工,而集中控制需要无线频道。上海景观灯光的集中控制,是全国第一家,也是国际化的一种需要。

陆家嘴夜景