刘少奇的笔名与化名有哪些?

2024-06-13 来源:党史镜报 作者:芮少辉 彭佳佳刘少奇是新民主主义革命时期中国共产党人在国统区工作的杰出代表。为了在残酷的斗争环境下保护自身安全,以便长期从事隐蔽战线工作,刘少奇多以化名和笔名示人,以至于他的本名却鲜为人知。在数十年的白色恐怖下,刘少奇凭借着丰富的斗争经验和敏锐的政治眼界,开创了党在国统区工作的新局面。据不完全统计,刘少奇在秘密战线工作时用过的名字有赵启、刘湘、陶尚行、K.V.、胡服等,每个笔名与化名的背后,都记载着一段特殊的历史记忆。

湖南刘少奇故居

1898年,刘少奇出生于湖南省宁乡县炭子冲,因在叔伯兄弟中排行第九,故家族中人称其小名为“九满”。刘少奇年少时酷爱读书,常常是手不释卷。有一次,刘少奇在火盆边看书,炭火把棉鞋烤糊了,他竟全然不知,周围人对此非常佩服,便送给他“刘九书柜”的雅号。在接受6年私塾教育和7年学校教育后,在进步思想的影响下,“九满”走上了职业革命家的道路,“刘少奇”这个名字就是他在参加革命后改的。在此之前,刘少奇使用过刘绍选和刘卫黄两个名字。1919年五四运动爆发,激励了刘卫黄的报国之志,他认为作为炎黄子孙,不能碌碌无为,虚度光阴,而应少有奇志,于是改名“少奇”。1920年,刘少奇在进步人士贺民范的介绍下加入中国社会主义青年团,1921年赴俄留学,其间由团员转为共产党员。1922年,刘少奇回到国内参加工作,从此,他的名字便与中国共产党领导的革命和建设紧密地联系在了一起。

初次使用的笔名“赵启”

1927年,轰轰烈烈的北伐战争因蒋介石与汪精卫集团的相继叛变而宣告终结。国共合作破裂以后,刘少奇从工会工作转战党的隐蔽战线。1928年,在解决“顺直问题”期间,刘少奇以“赵启”为笔名,在顺直省委出版的不定期刊物《出路》上发表了多篇文章,透彻地分析了顺直党组织内部存在的问题及其根源,并提出了改造顺直党组织的具体意见。

在中央恢复顺直省委职权后,刘少奇又相继发表了《职运须知》《坏了无产阶级的领导权》等文章,初步总结了党在新的历史条件下开展群众工作的经验,提出了许多正确的指导思想,有力协助了中央扭转顺直党组织的涣散状态,使“党的生活向着发展工作的路线上前进”。“赵启”是刘少奇在国统区工作中使用的第一个笔名。

刘少奇在安源(油画)

受指责次数最多的化名“刘湘”

1930年6月,在中央委派下,刘少奇以“刘湘”为名,担任中国工会代表团团长,出席赤色职工国际第五次代表大会。在多次会议中,刘少奇关于中国职工运动的策略观点与赤色职工国际领导人的想法处处不和,已无法再参与工作,只得被迫离开。回国后,刘少奇继续从事职工运动。在抵制“左”倾错误时,临时中央对刘少奇作了一个“总的批评”,指责他有右倾机会主义的倾向。刘少奇以“仲篪”为笔名,不断在中华全国总工会主办的刊物《工运指南》和《红旗周报》上发表文章,系统地阐述对职工运动和工会工作的策略思想。因此,“仲篪”也成为刘少奇发表文章时,使用频率最高的署名。

然而,刘少奇实事求是的正确主张与“左”倾思想占统治地位的临时中央背道而驰,从而遭受到了更严重的打击。1932年3月,临时中央召开政治局常委会,博古传达了共产国际代表的意见:“刘湘(刘少奇化名)对工人怕斗争的意见和报告,非斗争的精神是很不对的”,“刘湘不能担任领导工作”。6月,临时中央常委会对刘少奇发言再次提出批评,认为:“刘湘同志的发言完全是学者的态度,而不是斗争的领导者。”“刘湘”遂成为刘少奇受共产国际和临时中央点名批评次数最多的化名。

唯一使用过的英文笔名“K.V.”

1935年,日本军国主义者阴谋策动“华北五省自治运动”,企图建立“第二满洲国”。在中华民族生死存亡之际,国民党政府依然坚持“攘外必先安内”的政策。12月9日,北平学生高举“停止内战,一致抗日”的旗帜,举行大规模的示威游行,在全国范围内掀起了抗日救亡运动的新高潮。12月29日,中央政治局常委会议决定刘少奇以中共中央代表的身份到华北领导北方局工作。1936年初春,刘少奇动身前往天津。

4月初,为了纠正国统区工作中存在的“左”倾思想,刘少奇以“K.V.”为笔名,在河北省委内部刊物《火线》上发表了《肃清立三路线的残余——关门主义冒险主义》一文。文章给华北地区尤其是北平地方党组织带来了很大震动,提高了华北党员的政治水平和工作积极性,使抗日救亡运动的高潮稳步地向前发展。与此同时,刘少奇还在《火线》上刊登了一则《K.V.启事》,发动广大干部来参加讨论“新策略路线中的问题”。当时,华北地区的党员干部主要是通过《火线》了解党的方针政策,再加之刘少奇又经常以“K.V.”为笔名撰文,一时间,“K.V.”成为北方地区党员无人不知、无人不晓的一个署名。“K.V.”也成为刘少奇一生中唯一使用过的英文缩写笔名。

1936年4月,刘少奇署名“K.V.”撰写的《肃清立三路线的残余——关门主义冒险主义》一文(部分)

为党传播声音的笔名“陶尚行”

1936年2月,张东荪在《自由评论》上发表了《评共产党宣言并论全国大联合》一文,公开支持中国共产党团结抗日的主张,但对中共的许多政策却存有误解。为了打消国统区民众的疑虑,尽量把共产党的声音传播到社会各阶层群众中,4月13日,刘少奇写了《关于共产党的一封信》,寄给该刊编辑部,并署名“陶尚行”。刘少奇用和平辩论的态度,通过摆事实、讲道理的方式,反击了张东荪对中共方针、策略的歪曲,阐明了党的抗日民族统一战线的主张。

刘少奇的这封信对如何实现各党派大合作,以及党团在政府和各种群众团体中的作用等问题作了详尽的论述,有力地消除了各界人士对共产党新政策的疑虑。文中的事实论断令人耳目一新、茅塞顿开,并产生了强烈的反响。《自由评论》是非党派团体性质的刊物,并且在北方地区颇有影响力,其公开发表这篇文章,冲破了国民党的信息封锁,使更多人听到了共产党的声音,了解了共产党的抗日救国主张。“陶尚行”也成为刘少奇在国统区响彻一时的笔名之一。

青年刘少奇(中间站立者)

在香港引起轰动的笔名“莫文华”

刘少奇在受命领导北方局工作时,中央还托付给他向华北以至全国人民宣传中国共产党策略方针、建立最广泛的抗日民族统一战线的使命。1936年5月,恰逢全国各界救国会重要领导人邹韬奋在香港创办的《生活日报》即将出版。刘少奇认为这是传播共产党政治主张的大好时机,就用“莫文华”为笔名,给邹韬奋写了一封热情洋溢的信,予以支持。

邹韬奋对“莫文华”的致信大加赞赏,立即以《民族解放人民阵线》为标题,发表在《生活日报星期增刊》第一卷第一号。信件发表后,许多读者给《生活日报》写信,认为“莫文华”的观点“确有他的非常正确的见地”,值得“郑重研究与讨论”。针对部分人所持“组织方向,仍须严格,关上大门,纯洁自己”的主张,刘少奇继而撰写了《人民阵线与关门主义》一文,进一步批评了狭隘的关门主义的观点,详尽阐述关于建立广泛的抗日民族统一战线的必要性和可能性。此后,刘少奇又以“莫文华”署名,在《生活日报》《国防》和《作家》相继撰文,宣传党的统一战线政策。“莫文华”实际上成为刘少奇在香港引起很大反响的唯一笔名。

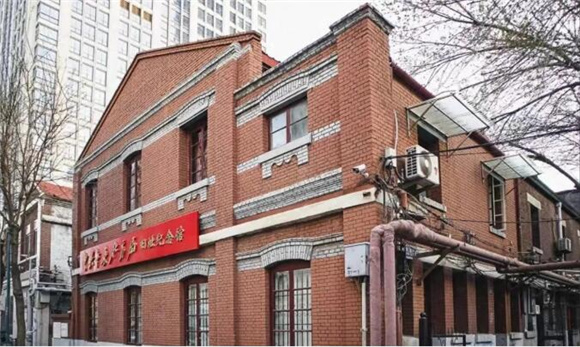

中共中央北方局旧址

出现在中央文电上次数最多的化名“胡服”

“胡服”是刘少奇在全民族抗战时期使用时间最久的化名,但最早使用却是从领导北方局的工作开始。1936年,刘少奇化名“胡服”(刘少奇自解,胡服有抗击外敌之意)赶赴天津开展华北地区工作。8月5日,《中央给北方局及河北省委的指示信》指出:“我们认为北方党的工作,自胡服同志到后,有了基本的转变……这些主要转变,是已奠定了胜利的基础,开展着光明灿烂的伟大前途。”这是“胡服”二字最早出现在中央文电上的有关记载。

1938年,中共六届六中全会确定了“巩固华北,发展华中”的战略方针,并决定裁撤长江局。随后,中央政治局发出《关于中原局委员会的通知》:“兹特决定以胡服、朱瑞、朱理治、彭雪枫、郑位三为中央中原局委员,以胡服兼中原局书记。”这就是将发展华中的战略重托交给了刘少奇。关于“胡服”,还有几个特别有意思的谐音如“伙夫”“活佛”等。无论是在北方局、中原局,还是在华中局工作期间,刘少奇经常以“胡服”为化名指导工作。因此,“胡服”是刘少奇出现在中央文电上次数最多的化名。

1937年5月,刘少奇在延安中国共产党全国代表会议(又称苏区党代表会议)上发言

为革命奉献一生的表字“卫黄”

刘少奇出生后,父亲按照刘氏族谱,为其取名“绍选”。读私塾时,启蒙老师朱赞庭很赏识这个学习用功的弟子,便借用“姜太公钓璜于渭水,巧遇文王”的历史典故,为其取字“渭璜”。1915年,经历讨袁斗争的刘少奇把“渭璜”按谐音改为“卫黄”,意为保卫炎黄子孙。“刘卫黄”这个新名字既体现了反袁斗争对其产生的巨大影响,也是年轻的刘少奇把立志振兴中华民族作为己任的深刻反映。此后,在长达半个多世纪的岁月中,刘少奇把自己的全部智慧和精力,毫无保留地献给了党的事业,直至生命的尽头。

始于“卫黄”,终于“卫黄”。刘少奇遗体被火化前,在“火葬申请单”的“死者姓名”一栏登记的名字,正是“刘卫黄”。冥冥之中,时光似乎回转到了刘少奇更名投身革命的起点上。这一始一终,也是对刘少奇光辉一生的有力诠释。