“中国人民的老朋友”路易·艾黎在上海的故居重新开放

上海愚园路1315弄4号,是一幢三层的西式楼房,底楼前为会客厅和餐厅,外带一个小花园。后为厨房等辅助用房,中有一间工作室,内置一台车床和一些工具,底楼沿弄堂有汽车库,室外有扶梯可直上二楼居室。1932年至1938年,新西兰国际友人、伟大的国际主义战士、工合运动重要发起人路易·艾黎就在此处居住。1989年,上海市人民政府为路易·艾黎在沪寓所举行了勒石纪念仪式。1992年6月,愚园路1315弄4号被上海市文物管理委员会列为市级纪念地。

上海路易·艾黎故居内景

今年12月2日,是路易·艾黎诞辰125周年纪念日。当日,经过重新修缮与展陈复原后,上海路易·艾黎故居正式对外开放。路易·艾黎重外孙何洋说道:“当年路易·艾黎选择与中国共产党和中国人民结伴同行,这种精神永远是我们前进的不竭动力。”

他想为改变中国的现状做些什么

路易·艾黎1897年12月2日生于新西兰。在看到报纸上关于中国革命的报道后,从农场出来决定再谋出路的他萌发了“要去中国目睹新的革命”的想法。1927年4月21日,即将年满30岁的路易·艾黎从十六铺下船来到了上海,想看一看向往已久的东方,他走在车水马龙的外滩,好奇地张望。之后,路易·艾黎先后任公共租界工部局消防处督察员、工业科督察长等职。他不抽烟不泡吧也不跳舞,主动学习中文,还经常去大家不愿意去的陋巷和车间巡查消防安全。

在目睹橡胶厂工人在爆炸中丧生,纺织厂包身工在火灾时因未能及时逃离而葬身火海后,路易·艾黎心中充满了对中国劳苦大众的同情和对罪恶统治的愤懑。

路易·艾黎

他的思想,正在发生变化,这种变化也体现在他的实际行动中。他为巡查中看到的缫丝业体制下童工所遭受的虐待痛心,他总是把患病的童工带到他的医生朋友那里接受免费治疗;他和刚到中国的美国医生马海德一起,搜集电池厂童工的尿液,进行“铬中毒”的研究;他还对纱厂工人的包身工制、住宿制进行了调查,对那些严重剥削工人并酿成事故的工厂主尽量施加压力;对不顾工人死活、没有防火设施的工厂,以督查身份勒令其停工,直至安装完防火设施。此外,他还多次去灾区从事救援工作。

然而,路易·艾黎发现,仅凭一己之力,能阻止的剥削是有限的,他感到了一种急迫和不安,他想为改变现状做些什么。

弄堂里的“避难天堂”

1934年,路易·艾黎参加了在沪外国人组织的马克思主义学习小组,与埃德加·斯诺,史沫特莱、马海德等进步人士一起阅读马克思和列宁的著作。1933年,由美国作家史沫特莱引领,艾黎结识了宋庆龄,并和中共地下组织建立了联系。

路易·艾黎(右上)与宋庆龄等的合影

结识宋庆龄以后,路易·艾黎的个人生涯与中国革命开始传奇性地结合。利用外籍人士的身份掩护,他的寓所一度成为中国共产党的秘密联络点,他家顶楼小间曾架设过中共上海地下组织的秘密电台,同中央苏区及长征中的党中央保持联系。他的住所经常被革命志士用作避难居留地,史沫特莱曾把从东京来沪的国际问题专家带到路易·艾黎家躲避租界当局的搜捕。

他为中共地下组织的活动和扩大红军的影响,做了大量工作。他曾化名在英文刊物《中国呼声》上撰文向全世界介绍中国工农红军的英雄事迹,掩护陈翰笙离开上海去香港,为中共党员刘鼎在家里提供避难等等,一次次机智勇敢地完成秘密任务。路易·艾黎曾冒着风险接受宋庆龄送到他家的准备转交红军的一箱手枪和子弹,并把它秘密藏在寓所的小屋里,之后几经辗转,终于送到了红军手中。他用自己的汽车散发宣传品,同宋庆龄、史沫特莱一起,通过国际组织,为苏区伤病员购买医疗器械、药品和其他急需的物资,为红军根据地购买无线电器材,输送专业人员。这些革命实践活动,使他逐步转变为一名同情和支持中国革命事业的马克思主义者。

为终会到来的黎明培养人才

1937年淞沪抗战打响,日军大举进攻上海等沿海地区,中国主要的工业遭到严重破坏,大批工人流离失所,难民数以百万计。路易·艾黎和埃德加·斯诺、海伦·斯诺、卢广绵等一批有识之士,赞同中国共产党长期抗战的主张,认为在非敌占区发展小型工业合作社,是组织民众生产自救、解决日常生活、支援前线抗战的最好办法。1938年8月,由胡愈之、沙千里、路易·艾黎等人发起组织的“中国工业合作协会”(下称“工合”)在武汉成立。

为了争取海外援助,确保资金正常使用,1939年,“工合”国际委员会成立。合作社社员最多时近3万,生产50多工业门类的500多种产品,包括军服、军毯、手榴弹等军需品。路易·艾黎是“工合”运动的最初发起人之一和实际上唯一的长期领导人,始终得到宋庆龄和周恩来的全力支持和指导。1939年,毛泽东亲自致信“工合”国际表示支持。

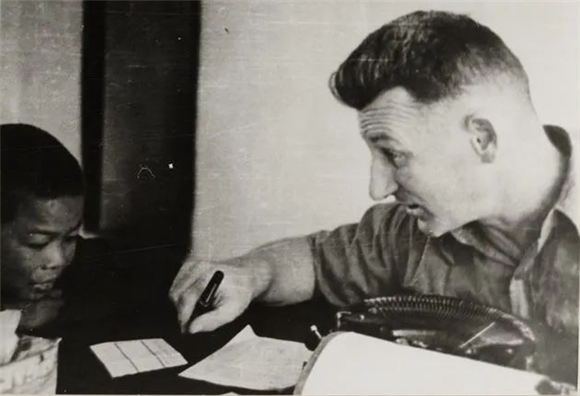

教学中的路易·艾黎

1940年,路易·艾黎以“工合”技术顾问的身份,在秦岭山区的陕西凤县双石铺筹建试办培黎工艺学校。这是艾黎专为合作社徒工及逃难的工农子弟开设的一所“工合”培训中心。“培黎”是为纪念路易·艾黎的恩师、传教士培黎,也是取为黎明而培养之意。艾黎坚信中国革命一定会成功,黑暗过去迎来的就是黎明,他要为黎明培养人才。路易·艾黎利用3间旧房子建了学校,学校最初有10多名学生,由一名校长负责。但因条件很艰苦,1941年一年内先后有8任校长弃职。第九任校长是1942年上任的何克(英文名为乔治·霍格,“工合”西北办事处秘书兼视察员)。1944年初,培黎学校西迁至甘肃省山丹县,更名为“中国工业合作协会山丹培黎工艺学校”。从建校起,学校就一直秉持“手脑并用、创造分析”的办学宗旨,坚持面向农村青少年(学生大多为流离失所的孤儿和当地贫困人家的孩子),努力探索发展适合中国国情的半工半读、理论联系实际的新型教育,为新中国培养了一大批吃苦耐劳的技术人才。一度发展到近600人规模的学校,把西方当时最先进的工业文明、农业文明、医疗文明的火种引入贫穷落后的山丹,成了西方科技文明的播种者、实践者,山丹自此有了第一辆汽车、第一台机床、第一座煤矿、第一盏电灯、第一所西医医院……

1960年,毛泽东宴请路易·艾黎、埃德加·斯诺等

1949年下半年,人民解放军攻占了山丹口,路易·艾黎调拨学校所有卡车,帮助运送中国人民解放军部队及伤员,还将缝制的500套皮大衣赠送给中国人民解放军,为解放西北作出了贡献,受到彭德怀的高度赞赏。新中国成立至1985年,路易·艾黎主要从事写作。他每年都要到各地参观访问,用客观报道和新旧对比的写作方式,宣传中国的社会主义建设成就。

1987年12月27日,路易·艾黎在北京病逝,邓小平为他题词:“伟大的国际主义战士永垂不朽”。60年前,路易·艾黎,这位抱着好奇心的新西兰青年踏上了满目疮痍的旧中国,开启了他和中国人民风雨同舟、患难与共的光辉历程。这60年,是他与中国人民结伴而行的60年,是他向世界介绍新中国的60年,更是他推动中新友谊的60年,而他所留下的“努力干、一起干”的工合精神将始终激励我们勠力同心、砥砺前行!

晚年的路易·艾黎和中国孩子们在一起

沪公网安备 31010402002843号

沪公网安备 31010402002843号