走访杨绛先生的上海足迹:在徐家汇读书 在复兴中路成家

2022-09-29纪念杨先生

这是去年曾发过的一篇文章,原是为了手头的一个写作项目做的准备,但在今天这个令人叹惜的日子,重新拿出来,希望和所有喜欢杨先生作品的人一起,记得她曾在上海这座城市里生活过。

【杨绛】

1911年7月17日生于北京,本名杨季康,后以笔名杨绛行世。她是江苏无锡人,著名作家,戏剧家、翻译家。通晓英语、法语、西班牙语,翻译《唐·吉诃德》。93岁出版散文随笔《我们仨》,风靡海内外,再版达100多万册。96岁出版哲理散文集《走到人生边上》。她102岁时,还整理出版了250万字的《杨绛文集》八卷。

足迹一:小学——启明女校

地址:天钥桥路100号上海市第四中学启明楼

1920年,杨绛10岁的时候,随父亲迁居上海,她和三姐(大5岁)跟随大姐(大12岁),在上海启明女校寄宿读书。

启明女校创办于20世纪初,与当时崇德女校同属天主教拯亡会,是当时的“贵族学校”——启明女校所招收的学生多为富商大员家的千金,比如:沪上大亨张啸林之女、犹太人哈同的孙女罗舜华、正广和汽水公司老板女儿徐瑞珠、丁香花园张静江的孙女等。所以杨先生也是“富养”的哦。

2002年3月,杨绛专门写了一篇《我在启明上学》,回忆当年在上海读小学的日子。启明很大,“我们教室前的长走廊好长啊,从东头到西头要经过十几间教室呢!……教室后面有好大一片空地,有大树,有草地,环抱着这片空地。还有一条很宽的走廊,直通到“雨中操场”。空地上还有秋千架,还有跷跷板……我们白天在楼下上课,晚上在楼上睡觉,二层楼上还有三层……”。

“学校每月放假一天,住在本地的学生可由家人接回去。这个假日称为“月头礼拜”。其余的每个星期日,我们穿上校服,戴上校徽,排成一队一队,都由姆姆带领,到郊野或私家花园游玩。这叫做“跑路”。学绘画得另交学费,学的是油画、炭画、水彩画,由受过专门教育的姆姆教。……吃饭不准说话;如逢节日,吃饭时准许说话,叫做“散心吃饭”……这和现在寄宿制的私立学校也大致相同。

1951年,启明女校由上海市人民政府接管,现为上海市第四中学。主体教学楼——启明楼建于1917年,假四层砖木结构,带有法国文艺复兴时期建筑的特征,立面对称,风格庄重。

足迹二:父亲工作地点——申报馆

地址:上海黄浦区汉口路309号

1920年,杨绛先生的父亲杨荫杭移居上海,应邀在上海著名的《申报》任主笔。有一次,还在启明上学的杨绛去汉口路申报馆看望过父亲。

申报馆是近代中国发行时间最久、影响最大的报纸《申报》的报社大楼,1916年到1918年,《申报》拆除原有2层砖木结构老楼,重建为5层钢筋混凝土结构大楼,就是现在的申报馆。1949年5月27日《申报》停刊后,该楼转给《解放日报》社使用。现在它被列为上海市优秀近代建筑保护单位,基本作为对外招租的办公楼。

当年的申报馆,现在已经是一幢有点破落的办公楼。前几年,它的底楼和二楼的一部分曾被对面的新旺茶餐厅使用。

我在申报馆对面的解放日报大楼工作的时候,经常去那家新旺解馋,一楼餐厅的天花板,布满乳白色华丽的浮雕。

足迹三:娘家——来德坊

地址:淮海中路899弄,巴黎春天后面

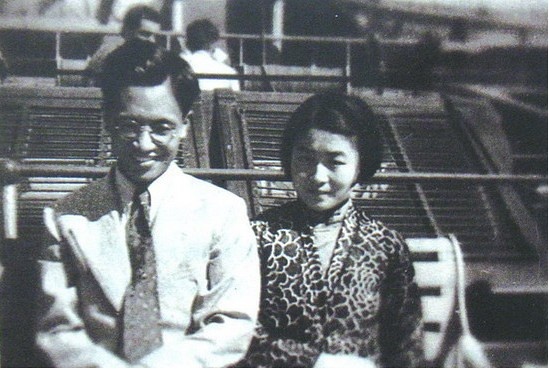

杨绛去清华读大学的时候,认识了后来成为一辈子伴侣的钱锺书。1935年,新婚的杨绛随丈夫钱锺书远赴英国,到牛津求学,1937年生下女儿钱媛。

不久,钱锺书、杨绛夫妇又带着不足百天的女儿到法国巴黎大学读书。在精神世界里逍遥的日子没过多久,抗日战争就爆发了,他们的家人都纷纷逃难到了上海,夫妻俩“为国家为家,都十分着急”。1938年8月,他们坐法国邮轮回国,钱钟书在香港下船,辗转去昆明联合大学任教,杨绛带着女儿继续北上,来到了上海被日军包围的租界里,在辣斐德路(复兴中路)的钱家过了一夜,然后再去在来德坊(现淮海中路899弄,巴黎春天后面)的自己家。

足迹四:婆家——陪伴丈夫写下《围城》

地址:复兴中路573号

1938年,已在牛津获得学士学位的钱锺书,带着妻子杨绛和女儿,从法国马赛坐邮轮回上海。此时才28岁的钱锺书已经被西南联大破格聘为教授。到了香港,钱锺书就先下船。船到上海,再由钱锺书弟弟和另一位亲戚把杨绛和钱瑗接到辣斐德路609号(现上海复兴中路573号)钱家。

今天的复兴中路573号,并没有挂什么铜牌,是沿街房子中非常普通的一幢。

钱锺书回到上海后,就和杨绛和女儿三个人晚上就挤居在楼下客堂里。原来临街窗下的一对沙发和茶几挪开,放上一张大床,挂上一幅幔子,然后把沙发放到幔子前面。晚上,钱杨三人就在大床上睡,有时杨绛怕热,搭个小床另睡一边,倒还很清静。杨绛父亲心疼待业的女婿,就把自己在震旦女子大学每周2个小时的课让给钱锺书,学校负责人也是位爱好文学的英国修女,宗教界的女文青,和钱锺书见面后很高兴,还为他增加了课时。

后来,钱锺书的二弟、三弟和他们的妻子儿女先后离开了上海,原来拥挤的钱家逐渐空落起来,钱锺书和杨绛一家三口搬进了二楼亭子间,一住就是8年。屋子很小,除了一张大床,就只有一个柜子和一张小书桌。不过,他们总算有了一块独立写作谈心的小空间。钱锺书就在这里写下了长篇小说《围城》。

杨绛是这么记述《围城》写作的缘起:

“有一次,我们同看我编写的话剧上演,回家后他说:“我想写一部长篇小说!”我大高兴,催他快写。那时他正偷空写短篇小说,怕没有时间写长篇。我说不要紧,他可以减少授课的时间,我们的生活很省俭,还可以更省俭。恰好我们的女佣因家乡生活好转要回去。我不勉强她,也不另觅女佣,只把她的工作自己兼任了。劈柴生火烧饭洗衣等等我是外行,经常给煤烟染成花脸,或熏得满眼是泪,或给滚油烫出泡来,或切破手指。可是我急切要看钟书写《围城》(他已把题目和主要内容和我讲过),做灶下婢也心甘情愿。”

1945年抗战将要结束的时候,上海空袭不断。警报拉响时候,三个人藏在自己家楼梯下,紧紧挤在一起,钱锺书说,“要死也死在一块儿。”再丰富的生命,在战争面前,都是渺小的。

抗战胜利后,钱锺书的短篇小说集《人·兽·鬼》1946年在上海开明书店初版。样书扉页上,还有钱锺书亲笔题写的一句浪漫体己的话:“To C.K.Y. An almost impossile combination of 3 incompatible things: wife, mistress and friend C.S.C.(赠予杨季康绝无仅有地结合了各不相容的三者:妻子,情人,朋友钱锺书)

足迹五:话剧首演——金都大戏院

地址:瑞金剧场(延安中路572号)

杨绛1942年写的第一部话剧《称心如意》,1943年春天在金都大戏院正式公演。杨绛功底深厚,出手不凡,这出“泪和笑只隔了一张纸”的话剧引来阵阵喝彩。

金都大戏院坐落在上海福煦路(今延安中路)同孚路(今石门一路)转弯角上,1940年12月建成开业,由周璇主持并剪彩,专映电影。上世纪40年代,这里成为颇受观众喜爱的剧院。日伪占领期间,电影营业不佳,改演戏剧。

1951年起,金都成为戚雅仙、毕春芳领衔的静安越剧团基本演出场所。1955年改名瑞金剧场。1998年因市政建设修建延安路高架,剧场的全部门厅及放映间被拆除。

就在延安高架边上,一楼全部空关着,是一个萧瑟的铺面。

足迹六:三口之家的安乐窝——蒲园

地址:长乐路570弄1-9号

杨绛、钱锺书和女儿1949年又搬到蒲石路蒲园,房东是傅雷夫人的朋友。

蒲园因法国军官蒲石(Rue Bourgeat)以纪念为命名,由中国第一代女建筑师——张玉泉设计,为西班牙式,1942年竣工,刚建成就抢购一空。现在的蒲园是民宅,住宅不算多,幽静得很。人走在弄堂里,穿行在阳光中,体会到闹中取静的趣味。虽然现在一幢房子有几家人家使用,不过,它的美丽仍在。

足迹七:做教授——震旦女子文理学院

向明中学

地址:上海市黄浦区瑞金一路100号

上海社会科学院

地址:上海市淮海中路622弄7号

1946年起,杨绛担任上海震旦女子文理学院外文教授,正式开始了大学教授的职业。

震旦女子文理学院1937年10月由天主教圣心会修道院创立,名义上属震旦大学而行政与经济完全独立。次年迁入蒲石路新校舍(今上海社会科学院院址),并拨部分校舍设立附中女生部(今向明中学)。

1951年8月,震旦女子文理学院撤销,并入震旦大学。次年全国高等院校院系调整时,随震旦大学并入复旦大学等校。1952年,震旦女子文理学院附设的震旦女中被市政府接管,并与震旦附中合并,改名为向明中学,设于震旦女中原址。

1949年5月上海解放,杨绛、钱锺书被清华大学聘任为外文系教授。从此,杨绛先生举家离开上海,定居北京,她的魔都踪迹也就暂告一段落。

杨绛和她的“朋友圈”

钱钟书说过,“我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人。”后来她听说了这话,笑着说,“我也一样。”

这大概是最动人的情话了。

还是1932年,杨绛在清华读西方语言文学,有人称她“才貌冠群芳,男生求为偶者七十余人”;钱钟书与她同系,年长一级,文学院的教授吴宓说:“当今文史方面的杰出人才,老一辈要推陈寅恪先生,年轻一辈要推钱钟书,他们都是人中之龙。”

他们早就彼此耳闻,第一次见面,是在女生宿舍古月堂的门口,他青布长衫,戴一副老式大眼镜,她看这人眉宇间“蔚然而深秀”,正和她的三五好友站在一起,气质卓尔不群。没想不多久,他就给她写了信,约她在工字厅见面。

大约两人彼时都有不少追求者,很快有好事者告诉杨绛,钱钟书已订婚,并对钱钟书说杨绛早有男友。

于是,他见她第一句就是:“我没有订过婚。”

“我也没有男朋友。”她大大方方的答。

校园里的爱情都是从借书开始,杨绛自小爱读书,钱钟书更是有名的书痴,“我们开始只是互相介绍书,通信用英文。那时清华园内有邮筒,信投入邮筒,立刻送入宿舍,通信极便。他的信很勤,越写越勤,一天一封。”

那时费孝通也在追求杨绛,听说后忿忿不平来找她,“我们也可以做朋友吗?”杨绛说,“朋友,可以。但朋友是目的,不是过渡;换句话说,你不是我的男朋友,我不是你的女朋友。若要照你现在的说法,我们不妨绝交。”费孝通他大约暗恋了她一生,两家后来关系一直很好,那时代的友谊赤诚坦荡,情敌间仍有君子之交。直至钱钟书去世,费孝通去看望杨绛,她送他下楼时仍说,你以后再不要知难而上了。

很快一年过去,钱钟书要毕业了,作为“全清华最特出的天才”,学校几度希望他读研或留校任教,但他还是听从父命,去了上海光华大学教中文。

“他走了,我很难受,难受了好多时。冷静下来,觉得不好,这是fall in love了。”

但fall in love的哪里是杨绛一个人,他一天一封信的写来,这时候,大多是情诗了。

缠绵徘恻好文章,粉恋香凄足断肠;

答报情痴无别物,辛酸一把泪千行。

他的诗文辞典雅,情深意切,她不怎么回信,他便写:

依娘小妹剧关心,髫辫多情一往深。

别后经时无只字,居然惜墨抵兼金。

也时常掉掉书袋,用理学家的刻板语调写两句“除蛇深草钩难着,御寇颓垣守不牢,”而后得意的说:“用理学家语作情诗,自来无第二人。”

大概是书信太频,被父亲察觉,老人家不知儿子牵念何人,便偷偷看了杨绛的回信,读之文辞优美,通明达理,钱父大喜,提笔给杨绛回信,说很喜欢她,打算把儿子托付给她。

这大约又是一桩趣闻了。其实两家父辈早就相知,也彼此赏识,不多久,钱父就带着钱钟书,上杨家订婚去了。

一切水到渠成理所应当。订婚后,钱钟书继续在光华大学任教,杨绛也回到清华读书,她那时已开始发表许多作品,小说《璐璐》入选林徽因选编的《大公报文艺副刊小说选》,与当时名家沈从文、萧乾、老舍、凌淑华等齐名。

1935年春天,钱钟书获得英国庚子赔款留学名额,有轶闻记载,当时牛津大学英国文学专业仅招一人,同时报考的同学听说有钱钟书,立刻缴械弃考,吴宓的一名研究生也无奈改报了畜牧专业。

能去英国读文学,也是杨绛梦寐以求的,哪怕是旁听游学也好,她果断向学校提出申请,以论文代替考试提前毕业,这年,两人正式结婚,同船赴英。

在伦敦西北泰晤士河上游的牛津,古朴宁静,钱钟书在埃克塞特学院攻读文学学士,杨绛则在牛津大学旁听,自修西方文学。

“牛津是个安静的小地方,我们在大街、小巷、一个个学院门前以及公园、郊区、教堂、闹市,一处处走,也光顾店铺。我们看到各区不同类型的房子,能猜想住着什么样的人家;看着闹市人流中的各等人,能猜测各人的身份,并配合书上读到的人物。

邮差半路上碰到我们,就把我们的家信交给我们。小孩子就在旁等着,很客气地向我们讨中国邮票。高大的警察,带着白手套,傍晚慢吞吞地一路走,一路把一家家的大门推推,看是否关好;确有人家没关好门的,警察会客气地警告。我们回到老金家寓所,就拉上窗帘,相对读书。”

他们是真正志同道合的夫妻,钱钟书很早就说,我没有大的志气,只想贡献一生,做做学问。杨绛也说,我们不论在多么艰苦的境地,从不停顿的是读书和工作,这是我们最大的乐趣。

牛津大学图书馆藏书丰富,借阅限两周内归还。他们往往不到两周就要跑一趟市图书馆。“我们还有家里带出来的中国经典以及诗、词、诗话等书,也有朋友间借阅或寄赠的书,书店也容许站在书架前任意阅读,反正不愁无书。”

最初他们在校外租了一个大房间,房东提供一日三餐,但伙食质量并不稳定,钱钟书也吃不惯牛排奶酪,杨绛怕长久下去身体有碍,便暗自打算重租一套独立的房间。

“钟书不以为然,劝我别多事。他说我又不会烧饭,老金家的饭至少是现成的。我们的房间还宽敞,将就着得过且过吧。我说,像老金家的茶饭我相信总能学会。”

杨绛开始按着报上的广告,一处一处的看房子,想起从前散步时见到一处住宅也有招租,她便独自一人跑去,招贴早不见了,但她还是想好了一堆道歉词,敲开了房东的门。

房东是个老太太,没说租或不租,上上下下的打量过她,问了些简单的问题,就带她去看房间了。

“房子在二楼。一间卧房,一间起居室,有一个大阳台,下临大片草坪和花园。有独立的厨房和浴室,地段也好,离学校和图书馆都近,过街就是大学公园。”

多完美,谈好价钱,第二天杨绛带钱钟书来看,当下签订合同。圣诞节前,两人搬进新居。

“我们住入新居的第一个早晨,‘拙手笨脚’的钟书大显身手。我入睡晚,早上还不肯醒。他一人做好早餐,用一只床上用餐的小桌把早餐直端到我的床前。我便是在酣睡中也要跳起来享用了。他煮了“五分钟蛋”,烤了面包,热了牛奶,做了又浓又香的红茶;这是他从同学处学来的本领,居然做得很好(老金家哪有这等好茶!而且为我们两人只供一小杯牛奶);还有黄油、果酱、蜂蜜。我从没吃过这么香的早饭!”

都说男人再大内心也是孩童,钱钟书一经夸奖十分高兴,于是由他做早饭的传统一直持续到老。

俩人也开始尝试各种家乡菜,像做实验一样完成红烧肉,恍然大悟吃扁豆要取其荚而非豆,一次有活虾,杨绛佯装内行:“得剪掉须须和脚。”没想到刚剪一刀,活虾在她手里抽搐,吓得她扔下剪刀逃出厨房,他问怎么了,她惊魂未定地说:“虾,我一剪,痛得抽抽了,以后咱们不吃了吧!”钱钟书大笑,继而安慰她虾没有痛感神经,“还是要吃的,以后可由我来剪。”

“我们不断地发明,不断地实验,我们由原始人的烹调渐渐开化,走入文明阶段。”

那段时间他很快活,一次杨绛临完帖午睡,他玩性大起,饱蘸浓墨给她画个花脸,没想到她吹弹可破的皮肤比宣纸还吃墨,后来为洗净墨痕,脸皮像纸一样快洗破了。“以后他不再恶作剧,只给我画了一幅肖像,上面再添上眼镜和胡子,聊以过瘾。回国后暑假回上海,大热天女儿熟睡,他在她肚子画一个大花脸,挨他母亲一顿训斥,他不敢再画了。”

两人都爱诗,中文西文都喜欢,有时一同背诗,他们总结出一个诗的大规则,“如果我们同把某一字忘了,左凑右凑凑不上,那个字准是全诗最欠妥帖的字;妥帖的字有黏性,忘不了。”

每月各自统计读书量,少的人受罚,有时杨绛胜出,钱钟书不服,因他记忆虽好,但很多书仍会读两三遍,再者中文书也未算其中。

杨绛爱音乐,让家里寄了《元曲选》来,自己唱唱过瘾,又教钱钟书唱,“他很能学,但他爱插科打诨,一面读一面自己表演,笑得打跌。”

这才是真的岁月静好,赌书消得泼茶香,并且圆满了一辈子。

很快杨绛怀孕了,钱钟书天天念着:“我不要儿子,我要女儿———只要一个,像你的。”

临产的时候,医生来问他:“要女医生?”

“要最好的。”

生产时杨绛痛得要命,但还是不吭一声,后来护士问她,你为什么不喊叫啊?她也不解的答:叫了喊了还是痛呀。护士面面相觑:难道中国女人都通达哲理吗?

钱瑗呱呱坠地,成为在牛津出生的第二个中国婴儿,钱钟书捧着看了又看,喜不自禁。

“这是我的女儿,我喜欢的。”

后来钱瑗长大,知道父亲对她的欢迎辞,也十分得意。

从前在家多是杨绛打理家务,这一个月,只得由他全权接管。

钱钟书每天到产院探望,常苦着脸说:“我做坏事了。打翻了墨水瓶,把房东家的桌布染了。”

“不要紧,我会洗。”

“墨水呀!”

“不担心,墨水也能洗。”

他就放心的回去,第二天又来:

“我做坏事了,把台灯砸了。”他忐忑不安的,但抱着一点希望看着她。

“是灯泡碎了?不要紧,我会修。”

她说不要紧,他也真的就放心了。以前去伦敦旅行,钱钟书颧骨生了一个疔,无计可施,他眼巴巴看着她,她又说,不要紧,我会给你治。她从护士那儿学会热敷,认认真真几小时为他敷一次,没过几天就好了,连一点儿痕迹都没留下。

很多人说,杨绛和钱钟书的关系,有时候更像母子,她一直保护他,辟出一片宁静天地让他自如,甚至保留天真的天性。钱钟书的母亲都夸她:“笔杆摇得,锅铲握得,在家什么粗活都干,真是上得厅堂,下得厨房,入水能游,出水能跳,钟书痴人痴福。”一次杨绛打算捐掉一件她为钱钟书织的毛衣,但他抱住不放,说:“慈母手中线。”他对她极其依恋,再后来出版《人&MIDdot;兽&MIDdot;鬼》时,他在扉页写下,赠予杨季康,绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。

后来杨绛可以出院了,钱钟书叫了汽车来接母女俩。回到家里,她大大的惊喜了一回。“他炖了鸡汤,还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣,煮在汤里,盛在碗里,端给我吃。钱家的人若知道他们的‘大阿官’能这般伺候产妇,不知该多么惊奇。”

但那正是1938年,上海已沦陷,杨绛也是此时才获悉母亲病亡多时,远离故国寝食难安,虽然还有一年的奖学金,两人还是决定回国。那时船票难买,一家三口坐了三等舱,海上二十多天,本来胖胖壮壮的钱瑗也饿成一个瘦孩子。

回国后,杨绛在上海做家庭教师,钱钟书去了西南联大任教,学生喜欢他,但他学问太好,看人事又通达,因此常口不留情,像“叶公超太懒,陈福田太笨,吴宓太迂”之类的话不知说过多少,他说不知我者谓我狂,知我者谓我实狷。狷,即是狷傲、耿直之意。钱钟书因此得罪了不少人,但作为妻子,杨绛始终站在丈夫这边,“钟书也爱玩,不是游山玩水,而是文字游戏。满嘴胡说打趣,能和钟书对等玩的人不多,不相投的就会嫌钟书刻薄了。我们和不相投的人保持距离,又好像是骄傲了。我们年轻不谙世故,但是最谙世故、最会做人的同样也遭非议。钟书和我就以此自解。”

但还是因为结怨太多,不到一年,钱钟书就转去蓝田师院教书。直到1941年才回到上海。屡受波折的钱钟书,此时也明白俩人同甘共苦,胜于别离,他对她说:从今以后,咱们只有死别,不再生离。

一家三口挤在上海复兴路的一个亭子间,岳父把在女子学院代课的名额让给钱钟书,杨绛在一所小学代课,也写剧本,生活才得以为继。

想来大约有些辛苦,要想方设法买到精贵稀缺的大米,自己劈木柴,用煤渣炼煤球,这些她都做惯了,但贫病交加,她持续一年莫名低烧,钱钟书小疾不断,钱瑗得了骨膜炎差点儿没命。但在她的回忆里不见一丝怨念,一切水来土挡兵到将迎。

“我们沦陷上海期间,饱经忧患,也见到世态炎凉。我们夫妇常把日常的感受,当做美酒般浅斟低酌,细细品尝。这种滋味值得品尝,因为忧患孕育智慧。钟书曾说:‘一个人二十不狂没志气,三十犹狂是无识妄人。’他是引用桐城先辈语:‘子弟二十不狂没出息,三十犹狂没出息’;也是‘夫子自道’。”

“我们如要逃跑,不是无路可走。可是一个人在紧要关头,决定他何去何从的,也许总是他最基本的感情。我们从来不唱爱国调。非但不唱,还不爱听。但我们不愿逃跑,只是不愿去父母之邦,撇不开自家人。我国是国耻重重的弱国,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我们不愿意。我们是文化人,爱祖国的文化,爱祖国的文学,爱祖国的语言。一句话,我们是倔强的中国老百姓,不愿做外国人。我们并不敢为自己乐观,可是我们安静地留在上海,等待解放。”

那时候杨绛的剧本《称心如意》、《弄假成真》、《游戏人间》已在上海陆续公演,盛况空前,以至于后来《围城》问世时,人们只知作者是杨绛的先生。

钱钟书1944年开始写《围城》,“锱铢积累”,每天五百字的速度;她则劈柴生火洗衣煮饭,只等他写好先睹为快。

“他急切地瞧我怎样反应。我笑,他也笑;我大笑,他也大笑。有时我放下稿子,和他相对大笑,因为笑的不仅是书上的事,还有书外的事。我不用说明笑什么,反正彼此心照不宣。”

后来《围城》译成多国语言风靡海外,有外国记者说,来到中国,有两个愿望:一是看看万里长城,二是见见钱钟书。还有粉丝千方百计找到他的电话要求一睹真容,他只幽默地说:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”但多数人都不知,那句著名的“城里的人想逃出来,城外的人想冲进去”,其实出自杨绛笔下。

1949年秋,战争结束,清华大学给夫妇俩寄来聘书,一家三口回到北京。

平静的日子没过多久,就迎来轰轰烈烈此起彼伏的运动,直至文革前,夫妻俩都尽量躲在书斋做学问,那期间钱钟书完成了著名的《宋词选注》,杨绛则从头开始学西班牙文,着手翻译《堂吉诃德》。但不久浩劫即至,杨绛和钱钟书作为“反动学术权威”被批斗,剃了阴阳头,游街,扫厕所。

但他们哪里是可以打倒的,游街时钱钟书胸前挂着大牌子仍昂首阔步,并不畏缩惶恐;杨绛打扫的厕所焕然一新,毫无秽气。同事来看她时,她正搬了椅子在厕所门口看书。

后来俩人先后下了五七干校,杨绛在“菜园班”,与钱钟书相离不到一里。那时钱钟书担任送信的工作,于是每天能绕些路去看她,杨绛后来回忆说;“这样,我们老夫妇就经常可在菜园相会,远胜于旧小说、戏剧里后花园私相约会的情人了。”

花甲之年的两个老人,在这场历史浩劫中,依然保持达观平静。

都说天真和无欲能使人变得智慧,朴素的生活是人类找到乐园的一种方式。

这对夫妇一生追求的,大概也是“简朴的生活、高贵的灵魂”。

夏志清说,“整个20世纪,中国文学界再没有一对像他俩这样才华高而作品精、晚年同享盛名的幸福夫妻了。”

杨绛至今还住在北京南沙沟的一个小区里,最普通的居民楼,“为了坐在屋里能够看到一片蓝天。”她是唯一一家没有封闭阳台的。她家还是水泥地,白墙,去过的记者都说不是一般的朴素。他们曾有过800万的版税收入,但已全部捐给清华,建立了“好读书”基金会。

1978年,《堂吉诃德》的中译本问世,西班牙国王亲授她“智慧国王阿方索十世”的十字勋章。她的译本传诵至今,无人超越。

1980年,《干校六记》和《洗澡》相继出版,18万字的《洗澡》小被施蛰存称为“半部《红楼梦》加半部《儒林外史》”。那时,她已年近古稀。

1997年,钱瑗肺癌去世。1998年末,钱钟书去世。很难想象一个老年在两年内接连经历了怎样的痛苦。她实在太强大,钱钟书弥留之际久久不能合眼,她把他的头揽在怀里轻轻说,“别怕,有我呢。”

“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一人。我一个人,思念我们仨。”

“钟书逃走了,我也想逃走,但是逃到哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。”

此后这些年,她几乎一人揽下整理钱钟书遗作的所有工作,几麻袋手稿和笔记,陆续出版。年近90的杨绛,开始翻译柏拉图的《斐多篇》。

她说年轻时曾和费孝通讨论爱因斯坦的相对论,不懂,有一天忽然明白了,时间跑,地球在转,即使同样的地点也没有一天是完全相同的。现在也是这样,感觉每一天都是新的。每天看叶子的变化,听鸟的啼鸣,都不一样,New experince and new feeling in everyday。

她依然低调,不出席任何研讨会,也不希望建立任何研究钱钟书的学会,2003年,续写钱瑗的《我们仨》问世,4年之后,又出版散文集《走在人生边上》,评论家说,“九十六岁的文字,竟具有初生婴儿的纯真和美丽”。

而今,已有百岁高龄的杨绛仍然笔耕不辍,岁月风霜只雕饰了她更美的灵魂,她坚韧、清朗、温润,钱钟书曾说,她是最贤的妻,最才的女。

她记下过一个梦,他上了船,与她告别:“绛,好好过。”她忘了自己有没有说‘明天见’,只记得晨光熹微,背后远处太阳又出来了。她站在山上,小船变成了远远的一个点,她真愿自己变成山顶的一块石头,就这么守望着他。死生契阔,与子相悦。

读懂她,不止《我们仨》

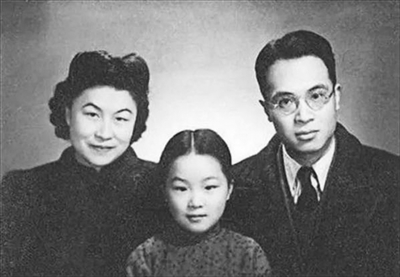

一家三口合照

与父亲——

杨绛回忆,在父亲心里,男女并重,女儿和男儿一般培养,婚姻自主,职业自主。

抗战期间,听说女儿在上海辛苦地操持家务时,杨父老圃先生不免有些不平地说:“钱家倒很奢侈,我花这么多心血培养的女儿就给你们钱家当不要工钱的老妈子!”

杨父从不训示子女该如何做,杨绛说,她是通过他的行动,体会到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”古训的真正意义,也是受他影响,由淘气转向好学的。

与公婆——

杨绛是在开明家庭和教育中长大的“新女性”,和钱锺书结婚后,却要从旧俗,行旧礼,而她自己却一点没有“下嫁”的感觉,认为叩拜只是礼节而已,如果计较这些,还不如不要结婚了。

其实,照钱锺书父亲的本愿,是想替孩子气的儿子娶一房严肃的媳妇,经常管制。可是,杨绛却保住了钱锺书的淘气和那一团痴气。

所以,杨绛曾称,自己这种“洋盘媳妇”,在钱家是不合适的。

但在日寇侵华,钱家整个大家庭挤居上海时,这个“洋盘媳妇”却赢得公公称赞“安贫乐道”;公公还问婆婆,他身后她愿跟谁同住,答:“季康”(杨绛本名杨季康)。

在钱母眼里,这个儿媳,“笔杆摇得,锅铲握得,在家什么粗活都干,真是上得厅堂,下得厨房,入水能游,出水能跳,锺书痴人痴福。”

20世纪80年代杨绛和丈夫钱钟书在北京南沙沟家中阳台合影。

与丈夫——

杨绛婚后,随考取奖学金的钱锺书,远赴英法。

两人在轮船上曾吵过一架,原因只为一个法文“bon”的读音,谁也不服谁,彼此说了很多伤感情的话。吵完后,两人都觉得很无聊,最后讲定,以后不妨各持异议,不必求同。

留学期间,杨绛几乎揽下生活里的一切杂事,甚至还帮钱锺书复习过关。在牛津,他们的女儿钱瑗出生了。她俨然是个最天才的主妇,有条不紊地料理整个家庭。

一家子回国后,正逢抗战时期,在上海生活艰难,杨绛也并不感觉委屈。为了让钱锺书致力写作,她劝他减少教课钟点,为了节省家庭开销,她辞掉女佣甘做“灶下婢”。

1994年,钱锺书住进医院,不久,女儿钱瑗也病重住院,后来被查出肺癌。身为妻子、母亲的杨绛,来回奔波照料。“三人分居三处,我每晚和钱瑗通电话,每星期去看她,只能匆匆一面。”杨绛说。

1998年,钱锺书临终,一眼未合好,杨绛附他耳边说:“你放心,有我呐!”,钱锺书这才溘然长逝。

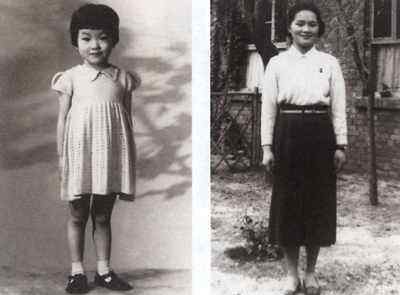

与女儿——

杨绛与钱锺书的女儿钱瑗,生前是北京师范大学英语系教授,治学严谨开创了英语“文体学”。

杨绛曾回忆,自己对女儿钱瑗,从不训示。幼时的钱瑗见父母嗜读,也猴儿学人,照模照样拿本书来读,居然渐渐入道。

钱瑗学外文,碰到很难的单词,翻了三部词典也没查到,跑来问父母,他们也不告诉她,让她自己继续查,查到第五部辞典果然找着。

1997年,被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女钱瑗,因患脊椎癌去世。一年后,钱锺书去世。

杨绛在丧夫丧女之痛缓过来之后,以92岁高龄重新开始创作。首先,她要完成女儿的心愿,钱瑗生前一直想写一部反映他们一家生活的书,并且已经拟好了目录。

2003年,杨绛的《我们仨》出版问世,这本书写尽了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念,感动了无数中国人。杨绛说:“我们仨失散了,留下我独自打扫现场,我一个人思念我们仨。”

写完人生这部大书

5月25日晚,清华大学百名学生在图书馆老馆前敬献鲜花、深深鞠躬,悼念杨绛。

“我已经走到人生的边缘上,再往前去,就是‘走了’‘去了’‘不在了’‘没有了’。中外一例,都用这种种词儿软化那个不受欢迎而无可避免的‘死’字。”96岁高龄时,杨绛清醒而冷静地写下这些思考,她把人必然的归宿称为“回家”。

如今,这位与辛亥革命同年,走过105载风雨的老人,终于写完人生这部大书,留下她的文字,她的思考,她的风骨与情怀,任后人沉思与缅怀。

作品跨度长达80年

2014年,9卷本《杨绛全集》出版,卷首的“出版说明”中,编者写道:“这些跨度长达80年的作品,从一个侧面反映了我们时代的演进轨迹,也展示了一个爱国知识分子的心路历程。”的确,作为当代著名作家、学者、外国文学研究者和翻译家,杨绛创作的散文、小说、戏剧、文论和翻译的作品在读者中影响广泛。

抗战期间,生活在上海沦陷区的杨绛就写下喜剧《称心如意》《弄真成假》。她曾谈到写作缘起:“如果说,沦陷在日寇铁蹄下的老百姓,不妥协、不屈服就算反抗,不愁苦、不丧气就算顽强,那么,这两个喜剧里的几声笑,也算表示我们在漫漫长夜的黑暗里始终没丧失信心,在艰苦的生活里始终保持着乐观的精神。”

杨绛一生笔耕不辍,在中国社科院研究员陆建德眼中,在漫长的20世纪,杨绛与钱钟书一起在维护着汉语的“圣所”。他们心态非常开放,有跨文化交流的广阔视野;同时,他们对汉字有无穷尽的追求。杨绛的文字是朴实的,叙述从不夸张、渲染,可文字表现力是如此之强。看杨绛手稿,从她涂掉的手迹,能看到她总在追求文字的准确、洗练,精益求精,她在用写作守护中国文化。今天讲“工匠精神”,讲强烈的社会文化责任感,正是如此。

“一生是钱钟书生命中的杨绛”

1932年,杨绛与钱钟书相识。多年后她这样写道:“我与钱钟书是志同道合的夫妻。我们当初正是因为两人都酷爱文学,痴迷读书而互相吸引走到一起的。”一见钟情,姻缘前定。从此两人不离不弃,相濡以沫,走过半个多世纪,他们的爱情与婚姻,成为世人眼中的传奇。

在她的眼中、笔下,钱钟书“非常孩子气,就像永远长不大的孩子”。她在散文中,写了许多与钱钟书互敬互爱的趣事,正是从这些文字中,读者窥见了这一对大知识分子自甘淡泊甚至苦中作乐的日常生活。她说自己:“每项工作都是暂时的,只有一件事终身不改,我一生是钱钟书生命中的杨绛。”她这样描述眼中的丈夫:“我爱丈夫,胜过自己。我了解钱钟书的价值,我愿为他研究著述志业的成功,为充分发挥他的潜力、创造力而牺牲自己。这种爱不是盲目的,是理解,理解愈深,感情愈好。”

在《我们仨》中,杨绛写道:“人世间不会有小说或童话故事那样的结局:‘从此,他们永远快快活活地过日子。’”1997年春,女儿钱瑗去世。1998年岁末,钱钟书去世,唯余杨绛孤身一人。她将3人的点点滴滴,写成长篇散文《我们仨》。“我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再聚聚。”这部作品深深地打动了读者,至今畅销不衰。

万人如海一身藏

晚年的杨绛闭门谢客,不问世事,在斗室中写作。“万人如海一身藏”,如她在《隐身衣》中向往的,“消失于众人之中,如水珠包孕于海水之内,如细小的野花隐藏在草丛里,不求‘勿忘我’,不求‘赛牡丹’,安闲舒适,得其所哉。”但身在陋室,她仍心怀天下。她的大部分作品是在70岁以后创作的,所谓“庾信文章老更成”。她的写作,她设立“好读书”奖学金,都表明,她在以一种特殊的姿态,关注着时代,思考着人生。

钱钟书去世后,杨绛以她和钱钟书的名义在母校设立了“好读书”奖学金,捐出两人的部分稿费,以鼓励家庭经济困难的优秀大学生努力学习,成才报国。记者从人民文学出版社了解到,该社出版的钱钟书的《围城》、杨绛的《洗澡》《洗澡之后》以及文集的稿费近年都是直接汇入清华大学教育基金会,总额已近两千万元。

人民文学出版社副总编辑周绚隆也谈道:“我们曾影印出版了一套《复堂师友手札菁华》,是杨绛家珍藏的一批晚清文人的信札。这批东西很珍贵,她捐给了国家历史博物馆。我们听说后就跟她商量是否能出版,我们说,文物归国家,文化归大众,杨绛支持我们的观点。她没有跟我们要一分钱的底稿费,只提了两点要求:第一把书做好,第二定价不要太高,让普通读者能够买得起,读得到。”