这项重要改革,让上海不再“捧着金饭碗讨饭”|回眸上海调研

2023-09-25 来源:上观新闻 作者:段春义

20世纪80年代初,我国许多城市面临基础建设资金短缺的难题。为解决这一难题,党中央、国务院借鉴当时国外和香港地区经验,决心把城市土地利用起来,并要求上海试点。

党中央、国务院领导到上海调研后,派出国务院特区办主任何椿霖到上海进行深入考察与研究。在党中央、国务院的支持下,上海在全国率先启动对城市土地使用制度(土地批租)的探索和改革试点。

“捧着金饭碗讨饭”

“七五”期间,上海可用于基础设施、技术改造等的地方财力仅为120亿元,而各项改造、建设所需资金累计达450亿元。钱从哪来?传统解决基础建设资金的思路是借债,地方向中央借、国家向外国借。有外国朋友建议,城市土地非常值钱,搞建设不利用土地而是借债,就好比“捧着金饭碗讨饭”。

党中央、国务院希望上海在利用外资进行改造和建设方面能开创经验,走在全国前列。原市政府顾问汪道涵于1985年底组织扩大利用外资、加快上海振兴的专题调查研究。

1986年5月,根据中央书记处要求“上海学习香港、借鉴香港”的指示,上海组织成立沪港经济比较研究课题组,对土地利用等课题进行了对策性研究。上海通过研究认识到,自然资源匮乏的香港能够飞速发展,与土地批租制度密切相关,这是香港筹集财政资金的重要渠道,也是开发土地资源、加速市政建设和促进经济繁荣的重要手段。

课题组借鉴香港的土地批租制度,提出上海土地使用制度改革的初步思路和框架:在所有权不变的情况下,出租一定限期的土地使用权,并将土地使用权完全认可为生产要素,可以按商品对待,允许流通、转让及其他符合法律的经营活动。6月,上海市委常委会决定改变国有土地无偿和无限期使用的制度,建立土地按规划的有限年期的批租制度。

为了近距离考察香港土地批租制度的运作细节,1986年8月,市委、市政府派出由时任市委副书记曾庆红为顾问、市政府副秘书长夏克强任团长,规划、土地、计委、社科院等部门人员组成的11人赴港考察团,就“土地批租和房地产经营”“港口建设和自由港政策”等专题进行考察,并通过了解讨论研究,确定向市委汇报的提纲。

市委、市政府认识到:在寸土寸金的上海,要改变“捧着金饭碗讨饭”的局面,就必须实行土地使用权有偿使用和出让、转让制度。11月4日,经市委常委会研究决定,上海市政府批准成立上海市土地批租领导小组,由副市长倪天增任组长,下设办公室,具体负责土地批租的组织协调工作,领导及办事机构的设立为改革试点提供了组织保障。

1986年11月23日,市土地批租领导小组负责同志就上海试行出租土地使用权办法向时任国务院副总理田纪云作了汇报,并向国务院提出:请求中央批准上海作为出租土地使用权的试点地区,允许土地承租者自由转让、出租,逐步形成房地产市场。经党中央和国务院同意后,市委、市政府就开始紧锣密鼓得推进改革试点工作。

中央调研后付诸实施

1986年11月,中共中央总书记胡耀邦来沪调研视察。期间,市委领导向胡耀邦汇报关于试行土地使用权出租的设想。胡耀邦对上海试行此项改革表示支持。12月15日,市土地批租领导小组举行了第一次会议,认为中央领导同意上海进行土地批租试点,对促进上海的改革开放、加强城市建设和经济发展有极重大的意义,是一项政治性、经济性、政策性很强的改革,一定要齐心协力把试点工作做好。会后,市批租办开始草拟《办法》和《试点工作方案》,并开始试点地块的前期比选。

此后,党中央、国务院又派国务院特区办主任何椿霖等来沪做调查研究,在了解上海土地批租试点工作的准备情况后,认为深圳、广州、天津等地都在酝酿土地批租,但准备工作的深度都不及上海。回京后,国务院特区办在7月7日上报中央的《关于选若干点试行土地使用权有偿转让的建议》中提出:在上海、天津、广州、深圳等地试行土地批租。时任国务院副总理谷牧、姚依林先后在报告上作出同意试点的批示。7月16日,国务院常务会议明确指出,“土地有偿使用是个很重要的问题,这条路必须走。搞房地产业,不走这条路城市建设这套关系不能理顺”,并要求首先在沿海开放城市和开发区实行土地有偿使用。

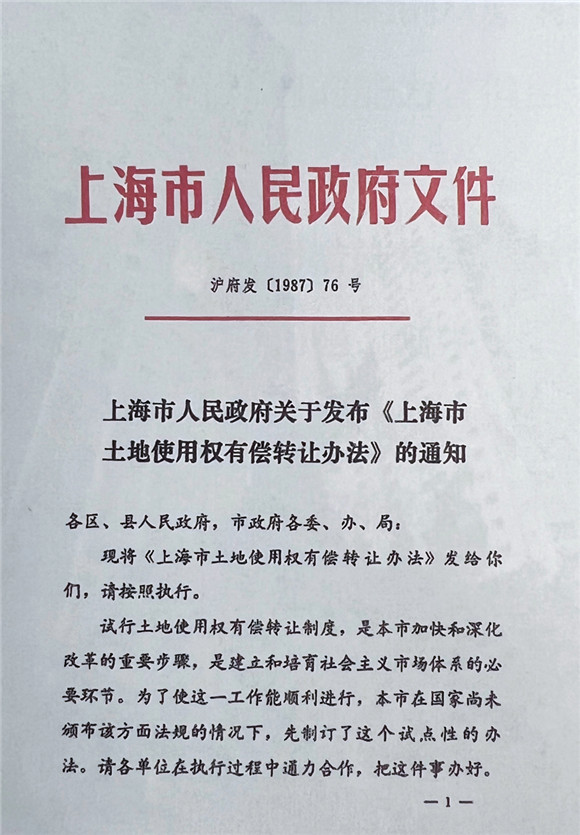

1987年11月29日,经国务院同意,由时任上海市市长江泽民签发,上海市政府正式向国内外发布《上海市土地使用权有偿转让办法》。《办法》花费了一年多时间、八易其稿完成,是由地方政府制定的我国第一个允许国有土地使用权进入商品流通的地方行政法规。1988年4月,全国人大通过《宪法修正案》,规定“土地使用权可以依照法律的规定转让”。12月,《中华人民共和国土地管理法》也规定“国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让”。这意味着国家的宪法和法律承认了土地使用权的商品属性,这是中国土地使用制度的根本性变革。上海制定的《办法》为实现这一历史性突破发挥改革先导作用。

1987年11月29日,上海市政府发布《上海市土地使用权有偿转让办法》

1988年3月22日,上海以国际招标的形式推出虹桥经济技术开发区26号地块,面积1.29公顷,用地性质为旅馆办公楼公寓,全部批租工作按照国际惯例进行。7月8日,来自日本、美国、中国香港等的六家企业正式参与投标,在公证处的监督下,经过决标和评审委员会审定,最后宣布由日本华侨孙忠利所经营的孙氏企业有限公司以2805万美元获得这块地块的50年使用权。经过建设,在26号地块上拔地而起的太阳广场的两座大楼,当时以平均每平方米3000美元的价格出租(售)一空。

经历两年时间,上海开创新中国历史上第一次以法规、规章性文件为保障的,通过国际招标成功转让土地使用权的先例,开启我国土地使用制度根本性变革的序幕。

1988年8月,获得虹桥26号地块使用权的日本孙氏企业有限公司,与上海市举行签约仪式

太阳广场大厦结构封顶

旧区改造的“点金术”

1990年,国务院颁布《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》和《外商投资开发经营成片土地暂行管理办法》,为上海土地使用制度改革的进一步深化提供了依据。

1992年邓小平南方谈话,给上海的土地批租送来春风,上海开始探索通过土地批租加快旧区改造的新路,成为当时全国首创的大胆举措,被专家学者称为旧区改造的“点金术”。

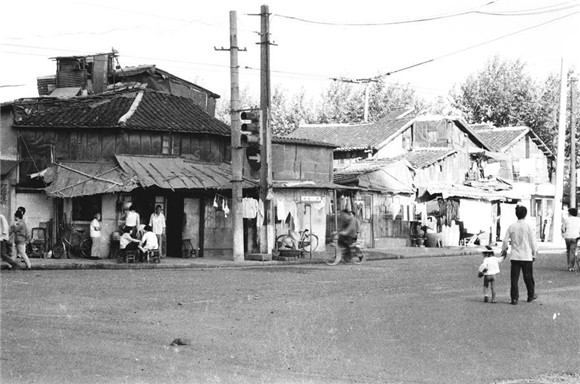

昔日“下只角”、上海棚户区——位于原卢湾区打浦桥地带的斜三地块,有1300多户居民,20多家单位,区域内危棚简屋非常密集,居住条件极差,居民要求改造的呼声强烈,然而改造需要巨额动迁费、建设费等,光靠地区财力短期内不可能实施改造。

原卢湾区政府几经周折,找到香港中国海外发展有限公司,经过多轮谈判,于1992年1月通过土地批租,由香港中国海外发展有限公司出资2300万美元受让了这一地块,开了改革开放以来吸引外资进行旧区改造的先河,被誉为“海上第一块”。

昔日有着上海“龙须沟”之称的斜三地块,到处是低矮的棚户

斜三地块动迁工作自1992年3月启动,仅用半年就完成了居民动迁安置工作,9月全市第一块毛地批租土地交到开发商手中。通过将土地使用权有偿转让帮助原地块上的居民告別棚户、迁入新居,在斜三地块建起4幢31层高级外汇商品住宅楼(海华花园)。同时,区政府利用出让金将斜土路上的棚户“孤岛”改造为街心花园,拓宽了徐家汇路,改善了城市交通和环境。斜三地块变成了集生态、餐饮、娱乐、休闲为一体的现代商住区。

斜三地块的批租成功,上海探索出一条通过土地批租形式,利用中心城区土地级差优势,改造危、棚、简屋和“三废”工厂的新路子,实现城区改变面貌、居民改善居住条件、开发商获得投资回报的多方“共赢”局面。此后,通过土地批租进行旧区改造在各区全面展开,上海拉开了大规模旧区改造的序幕。

斜三地块上建起的海华花园正在进行售楼推介

在党中央、国务院的领导下,上海土地使用制度改革试点取得了前所未有的突破,冲破了我国长期实行的土地行政划拨和无偿、无限期使用的单轨制模式,激活了土地作为最重要生产要素的内在经济价值,使城市的国有土地资源在公开、公平、公正的市场机制作用下进行有效配置,为推进城镇住房制度改革、城市经济体制改革、城市土地使用制度改革作出了重要贡献,为土地要素市场的建立以及社会主义市场经济体系的形成进行了开创性的探索。

(作者单位:中共上海市委党史研究室)