第10个烈士纪念日,我们不曾忘记这位“左联”女英烈

2023-10-09 来源:党史镜报 作者:董婧今天是2023年9月30日,第10个国家烈士纪念日。

习近平总书记指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”在上海牺牲的革命先烈中,有一位女共产党员被誉为20世纪30年代“中国新诞生的最出色和最有希望的女作家之一”,她就是冯铿。

冯铿,原名冯岭梅,1907年10月10日生于广东潮州。她在中学时代就投身反帝反封建的爱国学生运动,经历了四一二反革命政变后流亡乡间的生活,1929年2月冒着生命危险来到白色恐怖笼罩下的上海。5月,冯铿加入中国共产党。1930年3月,她与50多名进步人士共同出席中国左翼作家联盟成立大会,成为首批盟员。在上海这片红色热土上,冯铿实现了从进步学生到革命战士的转变。她是一位作家,更是一名职业革命者,手持政治传单和革命文学作品两种武器,向黑暗的社会发出阵阵怒吼。1931年2月7日深夜,冯铿被国民党反动派枪杀于上海龙华,年仅24岁。

先烈风范,永世长存!

一个热血学生的行动

1925年5月,五卅惨案发生的时候,冯铿刚进入汕头友联中学读高中。虽然不在斗争第一线,但通过报纸,她仿佛看到了工运领袖顾正红倒在枪口之下,看到了那些死伤的学生,那些血肉横飞的市民在帝国主义者铁蹄下抗争的身影,这些都深深地印在冯铿的心里。

一个热血学生的行动,无法出现在血雨腥风的上海。冯铿想到了舞台,想到了话剧,她决心自编自导一台话剧,用公演的方式为支援上海五卅罢工运动募捐。当然,这肯定也有阻力,当她听到另一部分同学怯弱畏缩的借口与理由的时候,冯铿气愤道:“我们没有道具,没有剧本,没有演员……那末(么),就没有办法吗?我们这些青年,活泼泼地,就只会吃饭吗?一碰到真正的爱国运动,难道就像乌龟一般缩了头吗?……缺少一切都不要紧,只要心头还是热的,只要血不会干,什么困难都可以打破!”

五卅运动爆发时上海总工会领导的游行队伍

那段时间,冯铿整夜睡不着,为了构思剧本而坐卧不安。她认为如果想要把剧本精神抓得牢,把帝国主义者的罪恶表达得出,首先就应该要深刻体会贫苦人家的生活。单为这一点,她把全部注意力,放在了一家贫民的现实生活上。公演那一晚,冯铿自己当主角,她没有深刻研究过什么演员技术,但她心底充满着愤怒,她把自己所有的悲愤、仇恨汇集起来,化成一道要冲毁帝国主义势力的洪流,从山上冲向平地,澎湃、汹涌,她口中念着的台词就好像是奔流着的大水、狂潮。这台话剧演的是一个工人的家庭,备受经济压迫,老弱的归于死亡,年壮的走向斗争。冯铿饰演的主角依然以学生的身份站在工人方面,向群众宣传、呼吁:“你们的妻子愿意给帝国主义者活活饿死吗?你们的丈夫、儿子、爸爸,愿意给他们活活打死吗?……”话剧公演很成功,冯铿怒号的声音和悲愤的表情深深地留在观众们的脑海里,冯铿自己也受到了极大的鼓舞。当她和同学们清点着演戏募捐来的钱款,准备汇总邮给上海罢工工人时,看着那零零星星、肮肮脏脏,显然是穷苦人捐献的角子时,她尤其激动,在日记中写下:“前些时,吾因觉人心将死而戚然,因排戏中遇到C君H君之所为而独愤,此刻思之,有些竟是错怪了他们……若果不获演剧同人以及观剧民众的齐心协力、同仇敌忾,则此次募捐将一事无成!”

奔赴上海,寻求真理

经历了四一二反革命政变后流亡乡间的日子,冯铿总觉不安。她一直过着躲藏的生活,连言笑都不自由。更使她抑忍不住的是反动派极端的白色恐怖手段,使得附近的农村中被屠杀、被逮捕的农民很多,他们有的跑向南洋,有的逃亡外乡,农村的荒凉和严冷的气氛愈发加深了。

冯铿早就知道许多同志都在上海,正环绕在中国共产党周围,他们用笔和枪、铁锤、镰刀联合在一起奋斗,向反动派反攻。冯铿不甘于长久落伍,不甘于离开斗争,她决心投向党、投向文学、投向斗争。1929年2月24日元宵节,她乘海轮到了日夜向往的上海,寻求革命的真理。

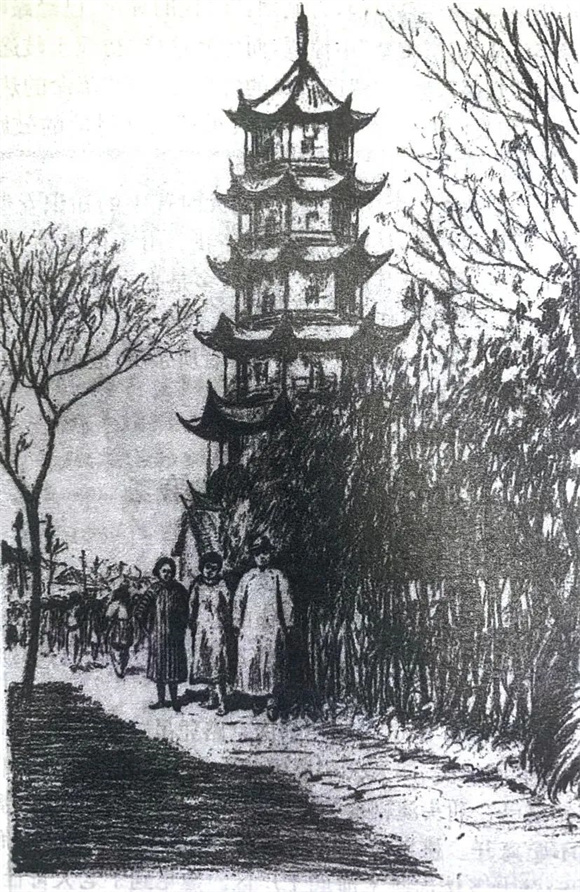

一踏上上海的土地,冯铿便觉得自己好像离开母亲的孩子,这回再见了似的。她觉得和党接近了,像看得见党的形象一样,她感到愉快、兴奋,坚强斗争的活力火焰似的从她的胸中燃烧起来。来到上海的第一天,她便去南京路凭吊“五卅”血案的遗迹,在老闸捕房、三大公司周围的大街小巷来回跑着,回忆当年自己在汕头演剧筹款支援上海工人的情景,心潮澎湃,久久不愿离开。桃花初绽时节,她又去龙华塔下观赏花海,兴奋得手舞足蹈。

1929年春冯铿(中立者)与友人在上海龙华塔(素描画)

在上海,冯铿开始从事革命工作。地下斗争的实践也使她慢慢变得老练,学会了与巡捕和包探“捉迷藏”的拿手好戏。经过一段时间的考验,1929年5月由杜国庠、柯柏年介绍,她光荣加入了中国共产党,组织关系在闸北区委第三街道支部。这也标志着冯铿从一名知识分子成长为坚强的无产阶级战士,进而成为职业革命者。

白色恐怖下的上海,革命同志接二连三被捕的消息纷至沓来,弄堂口或招租房子的前后门处多半贴着“非眷莫问”的条子,冯铿也时常接到组织上送达的“即刻搬,下午一点前”或“连夜就离开,勿在屋内”这样的条子或通知。她不得不携着行李坐着人力车,经常在街头漂泊。但这一切并没有吓退冯铿,她的身影依旧活跃在这座城市的各个角落,有时是咖啡馆,有时是写字间,还有热闹繁华的街道边。在她活动的区域,哪间商店有后门,哪条小巷有岔道,她了如指掌。暮色苍茫,路人匆匆,在活动了一天的人们注意力较难集中、视线容易模糊的时候,冯铿总是抓住这一有利时机,来到工厂区,与三三两两散工的工友擦肩而过,一份份五颜六色的传单便这样快速地塞到工人们手上。

诞生于上海的笔名

来上海一年多,冯铿听闻不少各地同志武装反抗国民党反动统治的消息,她仿佛看到了井冈山斗争烈焰燃烧的红红火光,此时的她在上海也正投身革命思想文化战线,亲身体验着它的逐步崛起。

1930年3月2日,上海窦乐安路233号(今多伦路201弄2号)中华艺术大学的一间教室里,中国左翼作家联盟(简称“左联”)成立了。冯铿是出席成立大会的50余人和首批盟员之一。在“左联”成立大会上,她第一次用冯铿的名字公开亮相。

“冯铿”这个名字并非诞生在故乡潮汕,而是生长于上海这片热土。这个看似简单普通的姓名符号,让一个女革命者迈入了脱胎换骨的人生阶段。在“左联”成立会上,主持人冯乃超宣读发起人名单,碰到不熟悉的人名,便朗声发问。冯铿突然听到台上问道:“冯铿,冯铿是不是冯岭梅呀?”她起用新名,除了别有深意,还包含着保密的意思,被冯乃超这么大声一问,冯铿一时蒙了,不知道如何回答才好,全场注目,她的脸竟一阵飞红。“左联”会员中原先有很多人不认识冯铿,但这一次大家对她留下了深刻的印象。

“左联”成立大会会址

参加成立大会之前,冯铿就预感到,随着“左联”的成立,文化战线的革命力量将进一步积聚起来,将作为革命之一翼,配合着整个斗争的不断深入,掀起一阵强似一阵的赤潮!同时,她个人的文化创作也将随着“左联”的成立而进入一个新的阶段,进入一个更有组织、更强大、更艰巨、目的性更加明确的阶段。在1930年春的《拓荒者》月刊上,她以“冯铿”为笔名发表了《乐园的幻灭》。

冯铿加入中国共产党和“左联”之后,在政治上、思想上和文学创作上都进入了成熟期。她一边从事党所领导的革命斗争的事务工作,一边用笔和敌人斗争,写下不少政治论文和指导实际工作的文章。稍有空闲,她还通过文学创作,撰写文艺杂文来进行斗争,所著的《小阿强》《红的日记》成为现代文学史上直接反映红军战斗事迹和革命根据地群众生活的第一批作品。中篇小说《重新起来》堪称革命风云的时代画卷,也是她的压轴之作。

一件羊毛背心确认烈士身份

1931年1月17日下午,冯铿与多名同志在公共租界三马路(今汉口路)东方旅社举行秘密会议,中途因叛徒告密被捕。当日至21日的5天内,国民党上海市公安局会同租界巡捕房分别在东方旅社、中山旅社和其他多处秘密机关中先后抓捕革命者达36人。

冯铿平时就有充分思想准备,干革命第一就是牺牲,自古以来就没有人身保险的革命事业。她很快镇定下来,“从我举起手念着入党誓词那一瞬起,便决心牺牲了的!我如果不是抱着牺牲的决心,那我为什么在1927年反动派背叛革命,我们党转入地下以后才加入呢?牺牲,牺牲是伟大的!”

2月7日深夜,龙华监狱的几重铁门突然打开,一队军警冲了进去,荷枪实弹,如临大敌。他们将同案中包括“左联”5位青年作家在内的24人逐一点名,诡称移解南京,实则实行枪决。反动军警把他们分成几组,用手铐互相联锁着,驱赶到龙华警备司令部后院,执行枪毙与活埋。此刻,即将英勇就义的同志被分成两行,大家都相互搀扶和鼓励着走向刑场,“哗——哗——哗”的脚镣声打破了大地的静寂,犹如一曲悲壮的赞歌!乱枪中冯铿的头部和胸部多处中弹,殷红的鲜血把她定格在24岁的闪耀年华!

冯铿牺牲时所穿的羊毛背心

1950年3月27日,时任中华人民共和国内务部部长谢觉哉签发部令,要求上海市人民政府对发生在30年代初的一起中共干部和左翼作家被害案进行调查。部令函指示:“希你府派员负责调查先烈等坟址,详为勘验,如有坍毁之处,即予以修补,妥为保护为要,并将办理结果详报本部。”4月5日,据有关人士指证挖掘,烈士遗骸出土。最瞩目的是,发现了一件尚未腐烂且留有弹孔的羊毛背心,冯铿的爱人许峨一眼认出,声音颤抖地说:“这就是她,这就是他们!”这件羊毛背心曾是冯铿在艰苦条件下送给许峨的生日礼物,是她在乘电车的间隙,一针一线为许峨编织的。尽管许峨十分喜欢,但他执意要冯铿自己穿上御寒。也正是这件背心,帮助确认了龙华二十四烈士的身份。

(作者单位:中共上海市委党史研究室)