群众领袖习仲勋

2023-10-16 来源:党史镜报 作者: 庆成 陈宗斌 等2023年10月15日,是习仲勋同志诞辰110周年的日子。习仲勋是中国共产党的优秀党员,伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,我党、我军卓越的政治工作领导人,陕甘边革命根据地的主要创建者和领导者之一。作为从群众中走出来的群众领袖,习仲勋的一生忠诚于党和人民的事业,积极倡导和忠实实践党的群众路线,始终把自己根植于人民之中。本号撷取习仲勋在革命斗争和工作实践中深入群众、扎根群众、奉献群众的5个故事,诠释他对党、对人民的赤子深情。

“不能给我搞特殊化”

习仲勋担任曲环工委书记时的工作旧址

1936年6月,23岁的习仲勋奉命到环县任县委书记。这天,他一路顶着骄阳,从出发地步行到洪德时,已是晌午,整个人就像散了架,浑身疼痛,皮肤已被炙烤成紫色,生疼生疼的。他来不及休息,洗把脸,就赶紧集合工作队安排下午深入农村走访。队列里一个年龄较小的队员嗫嗫地说:“书记,缓缓吧,你看你累得都成啥样了,再说现在正是最热的时候……”“是的,是的……”有的队员附和说。

习仲勋环视了一下队员们,打断了那个说话的小队员:“小同志,谢谢你的关心。同志们,天热,群众就不用干活吗?群众的生活疾苦就不存在了吗?我们早下去一时,就早帮助他们一时,我们思考问题要始终把百姓放在心里啊!”

他们马不停蹄地走街串巷,上山下沟,深入到每户群众家里,了解他们的生活和思想状况。因为客观条件所限,他们走到哪里就只能吃住在哪里,习仲勋要求队员们必须遵守纪律,不干扰群众的正常生活。

环县山大沟深,地广人稀,且干旱少雨,缺水少粮,庄稼以杂粮为主,群众生活极度困难。习仲勋和当地群众一样,一日三餐能吃顿粗粝的糜面窝头和小米粥就已经很不错了。

环县盛产荞麦,荞面太酥,一般人做不好。但荞面比糜面精细,做出的面食更为爽口。洪德街农民梁嵩山的母亲梁大嫂做得一手好荞面。一天,梁大嫂早早起来,拿出自己新磨的荞面,精心做好荞面摊馍馍,就去找习仲勋,连拉带拽把他拉进了自家,热情地招呼习仲勋吃饭。习仲勋说道:“大娘,我吃过了,真不饿。”“你这小伙子,二十来岁儿,正是吃饭的年龄,咋能不饿。”梁大嫂着急地说,“再客气我就生气了,比起你为了我们付出的那些辛苦,一顿荞面不算什么的。”看看实在推不过去,习仲勋无奈地说:“好,我可以吃,但必须按照规定付钱。”从那以后,梁大嫂过一段时间就会给习仲勋做一次荞面。但每顿饭后,习仲勋都要按标准付给梁大嫂伙食费。

鲜嫩的羊羔肉是环县的一绝,解馋还增强体力。一次,一个农民特意做了一盘羊羔肉给习仲勋,习仲勋说:“在生活上不能给我搞特殊化,我也是从农民家庭走出来的人。”

环县温差很大,冬季非常冷,羊皮袄是环县人冬季保暖的稀罕衣服。软和的羊羔皮大衣,穿在身上既舒服又暖和。习仲勋因为长期工作居无定所,没有一套像样的被褥,更没有一件保暖的外衣。一天,一个农民看见习仲勋衣衫单薄,整日为革命东奔西跑,没日没夜地工作,常常连饭也吃不上,就硬将自己的一件羊皮大衣送给他,叫他白天穿,晚上盖。习仲勋说什么也不要,这个农民坚持不肯拿回去,非要习仲勋穿上,习仲勋只得勉强留用两次,后来借故又退还给了那个农民。

习仲勋离开环县时,洪德城的老百姓知道了消息,纷纷前来送行。有的赶着毛驴,有的拿着自家积攒的鸡蛋,有的拿着摊好的荞面馍馍,硬要他带在路上吃。那位农民又将上次习仲勋退回来的皮大衣带来了,让他穿上,路上好御寒。习仲勋坚决不收,他说:“你的心意我领了,可革命纪律不能违反啊。”

“永远不要脱离群众”

1942年秋,在延安召开的一次高干会议上,毛泽东点名表扬了习仲勋能够与群众打成一片的优良作风。

1943年1月,党中央委派习仲勋担任绥德地委书记,绥德处于陕甘宁边区的北线,它的位置相当于延安的北大门。习仲勋不负重任,经过短短的几年时间,让绥德地区呈现出一片欣欣向荣的景象,也让这扇北大门成为延安的坚实屏障。毛泽东称赞习仲勋是“党的宝贵的群众领袖”。

担任绥德地委书记期间的习仲勋

习仲勋在担任绥德地委书记的时候,就在内心树立起“为官一任造福一方”的宗旨。他经常告诫自己:自己是共产党的干部,要造福一方,就要充分依靠群众,永远不要脱离群众。习仲勋知道,要取得群众的信任,除了想群众所想,还要帮助群众解决实际困难,帮助群众解决生活中遇到的纠纷。

1944年秋,习仲勋用了将近一年的时间,根据绥德地区的实际情况,制定了《贯彻司法工作的正确方向》的规定。习仲勋在全区的司法工作会议上强调:第一,共产党的干部要用好司法公正这条生命线,这是一条干部的生命线,也是保持干群关系的生命线。第二,共产党的干部不是老百姓的“官老爷”,而是老百姓的“公仆”,要真心实意地为他们服务。第三,共产党的干部要乐于走向基层,要同群众打成一片,要善于为老百姓办实事。最后,习仲勋对与会同志说,我们要鼓励老百姓告状,要鼓励他们民告官,这是彻底消除官僚主义作风的好方法。民告官是行政诉讼的俗称,它是化解官民矛盾的一剂良药。只要是有证据证明干部有损害群众利益的行为,一经查实立即予以处罚。

习仲勋发布了“民告官”行政条例,就是让老百姓来监督干部当官为民的作风,使干部能真心实意地为人民服务。

从少数民族意愿出发

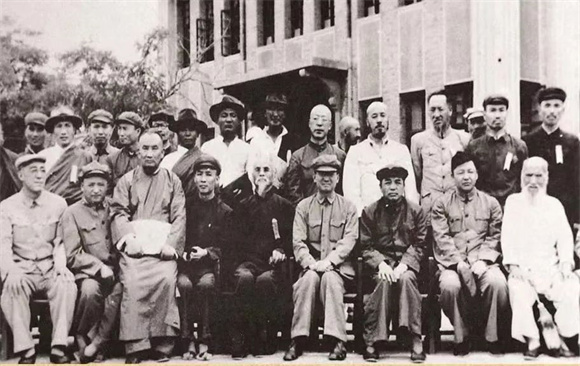

1950年,习仲勋等与少数民族及宗教界人士合影

习仲勋十分尊重少数民族群众的意愿。1950年春,甘肃民主人士黄正清在西北军政委员会会议上谈到两个问题:一是牧区的牧民群众不相信纸币,仍然习惯使用银元宝和银圆。如果马上发行纸币,恐怕行不通。二是牧民为防范野兽和小偷,家家户户购置了枪支,有的枪支是用三四百块银圆购买的,枪就是牧民的生命。如果现在收枪,会引起牧民群众的紧张和不满,影响社会稳定。习仲勋听了以后非常重视,认为必须实事求是地看待这两个问题,不能像汉族地区那样立即发行纸币和收缴枪支。习仲勋当即决定在牧区仍然流通银圆等硬币,暂不收缴枪支。

1951年底习仲勋在青海省塔尔寺视察时,了解到塔尔寺周围几千藏族群众不愿意参加土改。原因是这些藏族群众在寺院所属的土地上耕种放牧,会把收获的麦草供奉给寺院,这在他们心目中是神圣的义务。如果进行土改,把土地分到每家每户,寺院就收不到麦草,也就无法解决烧火做饭问题,因此广大群众都不愿意进行土改。为此,习仲勋指示,必须照顾到少数民族群众的意愿,凡是寺院辖区的农牧民暂不实行土地改革。习仲勋从少数民族群众意愿出发采取的这些举措,得到了广大少数民族群众的热烈欢迎,对增进民族团结、维护社会稳定起到了十分重要的作用。

尊重农民的首创精神

改革开放初期,习仲勋在主政广东2年8个月的时间里,团结带领广东省干部群众,将农业作为破解广东发展困境的突破口。他尊重农民的首创精神,总结各地农民生产经验,回应广大群众真切期待,探索多种形式农业生产责任制,壮大农村集体经济。

习仲勋以农村改革为突破口,对有利于农业生产的农民试验给予极大的肯定和支持。习仲勋先后到仁化、佛冈、从化等地就农业发展情况进行调查研究,他对从化两个大队“产量承包责任制”试验的良好效果给予充分肯定与支持。习仲勋说:“只要能增产就是好办法,怕什么?这两个大队我已经批准他们继续试验,错了我负责。”

1978年8月,习仲勋在广东惠阳农村调研

习仲勋还明确指出:“要全面建立生产责任制,形式可以多种多样……实行‘五定一奖’生产责任制的结果证明,这个办法对促进生产有积极的作用,应当认真试点并由点到面推行。”在习仲勋积极倡导下,广东省各地区农民群众探索了诸如“三定一奖”(定工、定产、定成本、超产奖励)生产责任制、“五定一奖”(定劳动、定地段、定成本、定分工、定产量、超产奖励)生产责任制以及“产量承包责任制”“家庭联产承包责任制”等多种形式的农业生产责任制,使广东农业生产得到明显提高。

习仲勋要求各地、县要建立农业商品生产基地,特别是要加速珠江三角洲27个县、市农业商品生产基地的建设。1979年6月,习仲勋到宝安地区视察农业经济结构调整情况,对该区建设鲜活农产品商品基地给予极大肯定。他说“什么值钱你们就生产什么”,鼓励宝安地区农民发挥人文和地缘优势,与香港市场需求相互衔接,进而不断壮大集体经济、增加自身收入。1980年底,广东省农村地区出现了盖新房多、购置耕牛农具多、重视科学种田多的“三多”现象,呈现出充满活力的繁荣景象。

1980年9月,习仲勋在广东湛江农村与青年交谈

“不要怕听刺耳的话”

1978年9月25日,广东惠州惠阳地区检察分院干部麦子灿,给时任省委第二书记的习仲勋写了一封批评信,用词尖锐,言语辛辣。信的开头说:“我同你不熟悉,也未见过面,只听过你讲话的传达,只见过你的指示发表在报纸上。但从上述的接触中,我感觉到你还是一个爱听汇报,爱听漂亮话,喜欢夸夸其谈的人。举一个例子可以说明:你在梅县、汕头、惠阳地委常委会议上的讲话,多次提到惠阳整治潼湖工程不错,可以受益多少多少亩。这些漂亮话都是纸上的和口头上的东西,都是听汇报得来的。但群众意见如何,群众呼声如何,我劝你认真下去听听群众的意见。”信的结尾,麦子灿的言辞更加激烈:“你讲话中不是常说爱听刺耳话,说什么‘良药苦口利于病’吗?现在给你提两个刺耳的意见,看你是否‘叶公好龙’!”

这封火药味十足的信竟顺利寄到习仲勋手中。10月18日,习仲勋亲自给麦子灿写了回信,回信礼貌而诚恳:“麦子灿同志:你九月二十五日的来信很好,对我们各级领导班子特别是负责干部目前的精神状态和工作作风中存在的问题,提出了十分中肯的意见,我表示诚恳接受,并决定将你的来信转发各地,以便进一步把党内民主空气发扬起来。此致敬礼!习仲勋。”

随后,习仲勋又在省革委会上自曝来信,他说:“这封信写得好,还可以写得重一点。下面干部敢讲话,这是一种好风气,应当受到支持和鼓励。不要怕听刺耳的话,写信的同志相信我不会打击报复他,这是对我们的信任。”

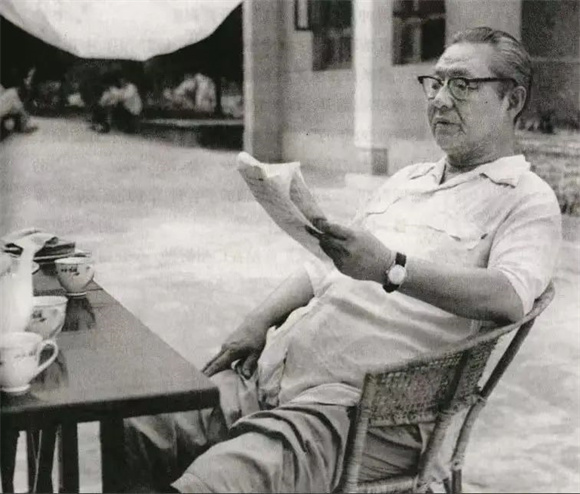

习仲勋主政广东期间,阅读群众来信

两天后,习仲勋又给全省县以上党委和省直局以上负责人写了一封公开信,将麦子灿来信和他的回信一并转发:“请在党委中进行讨论。”他说:“麦子灿同志对我的批评,是对我们党内至今还严重存在的不实事求是、脱离群众等坏作风的有力针砭,应该使我们出一身冷汗,清醒过来……”

无独有偶,据当年陪同父亲习仲勋南下广东的齐桥桥回忆说,在拨乱反正期间开展的整风运动中,有一位报社的记者写信给习仲勋,对他提出了措辞尖锐的批评。习仲勋身边的工作人员看到后,觉得这种信件最好“截留”,不要让书记看见。齐桥桥说:“我说你们不了解我父亲,他是最愿意倾听不同意见的,因为他觉得他有责任对于有不同意见的人予以尊重。”不出所料,习仲勋不仅耐心地看完信件,还回了一封信。这让那位记者非常意外,觉得批评与自我批评的风气又出现了。两次回信联系起来,足见习仲勋坚持走群众路线,勇于批评与自我批评的作风是一以贯之的。

党的事业薪火相传,时代大潮奔涌不息,历史的接力棒总是一棒一棒向前推进。习仲勋的一生是革命的一生,战斗的一生,开拓进取和全心全意为人民服务的一生。他留下的许多爱民、利民、富民的故事,至今为人们所敬仰和传颂。