毛泽东号召“向雷锋同志学习”的前前后后

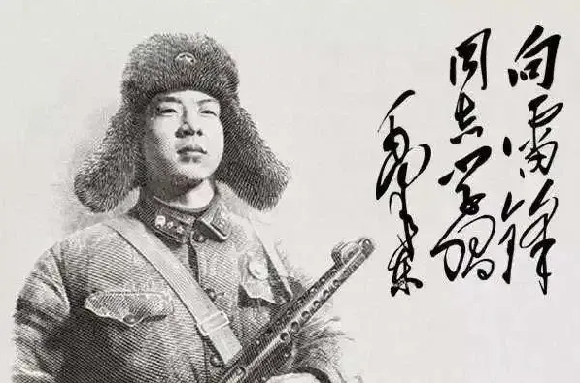

2025-03-06 来源:党史镜报 作者:钱国宏雷锋原名雷正兴,出生于湖南长沙,1960年参加中国人民解放军,同年11月加入中国共产党。1962年8月15日,雷锋因公殉职,年仅22岁。雷锋对后世影响最大的是以其名字命名的雷锋精神。

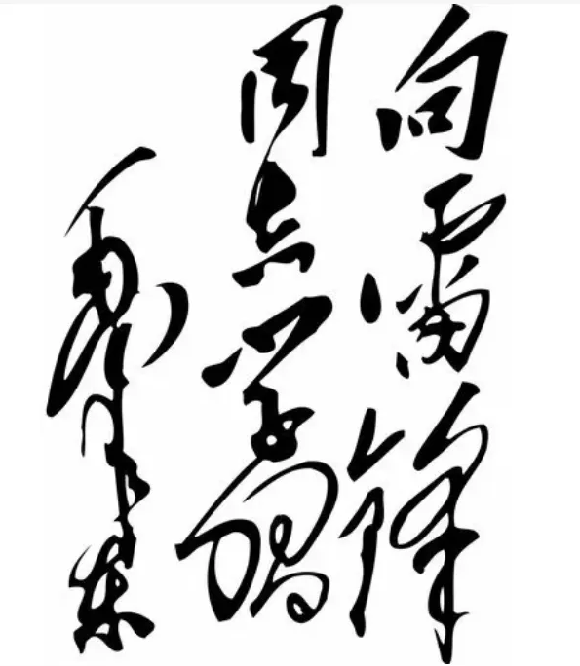

每年的3月5日是“学雷锋纪念日”,而毛泽东应《中国青年》编辑部之邀题写“向雷锋同志学习”的确切日期是1963年2月22日。

一封特别的信

20世纪60年代,雷锋所在部队的战友为他的精神所感动,最先在军营里开展了学习雷锋的活动。随后,雷锋的事迹走出军营,在辽宁全省青少年中传播开来。1963年2月初,首都几家大报先后刊登了雷锋的日记。雷锋日记语言朴实,字里行间展露的精神令人感动。

当时,《中国青年》杂志编辑部的编辑大多也是青年,大家同样被雷锋精神所感染,并认为《中国青年》仍有必要将雷锋更全面、更完整地介绍给读者,让雷锋精神在更大的范围内给人们以启迪。经过反复思考和讨论,编委会最后决定:编辑出版一本《“学习雷锋”专辑》。

1963年3月2日《中国青年》第5、6期合刊发表了“学习雷锋”专辑

《中国青年》编委会从各编辑部抽调骨干力量,专门组成一个《“学习雷锋”专辑》编辑组,讨论编辑计划并具体组织落实。在讨论编辑计划时,有人提议是否可以向毛泽东主席去封信,请他百忙之中为雷锋题个词,那将会产生巨大的号召力!

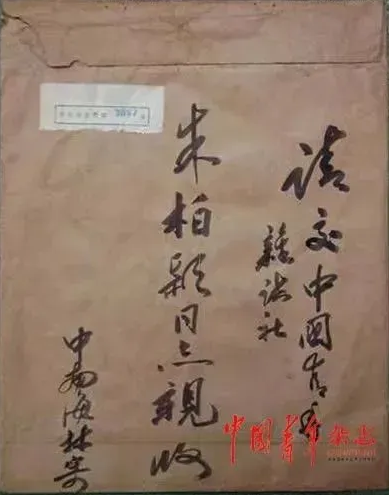

于是,《“学习雷锋”专辑》编辑组便怀着忐忑的心情给毛泽东写了一封请他题词的信。该信由时任思想教育研究组组长的黎勤、编辑丁有和共同起草,约三四百字,用竖行信纸抄写,信封上写着:“中南海,呈毛主席。”这封信发出的时间约是1963年2月16日或17日。时任毛泽东秘书的林克在一篇文章里详细回忆了毛泽东从看到《中国青年》杂志编辑部的信到题词的全过程。

7个苍劲的行草字

大约在1963年2月中旬的某一天,主席办公室收到《中国青年》杂志编辑部的来信,信中说,他们准备出版一期《“学习雷锋”专辑》,恳请毛泽东为学雷锋题词。收到这封信时,毛泽东正在北京,住在中南海丰泽园里的菊香书院内。

当天,值班警卫打电话告诉林克,主席已经醒了。根据多年的习惯,毛泽东醒来第一件事就是要秘书把最新收到的文件、资料送给他。因此,在接到电话后,林克立即拿出要送给毛泽东批示和阅处的文件和资料,其中还包括有《中国青年》杂志编辑部请毛泽东题词的信。

来到毛泽东寝室,只见毛泽东半躺半坐地斜倚在床背上看当日的报纸,林克在藤桌西边一张椅子上坐下来,向他汇报了需要批阅的文件、重大的国际新闻等,也提到了《中国青年》杂志编辑部请他题词的信。

大约过了两三天,《中国青年》杂志编辑部打电话来询问毛泽东是否已经答应写题词。林克如实转告,毛泽东已经看过来信,但未作什么表示。对方说,《中国青年》杂志在3月1日出版,能否请主席在2月25日前写好,因为印刷还需要一周的时间。林克将他们的要求报告给了毛泽东。

2月22日,毛泽东睡醒以后,值班警卫员打电话告诉林克,主席请他去一下。林克带着事先选好的文件、资料到毛泽东寝室。毛泽东看见林克便放下了手中的文件,示意他坐下,并从身旁左边床的书堆上拿起了一张信纸递给林克,只见纸上是用毛笔写的“向雷锋同志学习”7个苍劲的行草字。

这时,毛泽东还从容地带着询问的目光问道:“你看行吗?”林克爽朗地回答说:“写得很好,而且非常概括。”毛泽东接着说道,学雷锋不只是学他哪一两件先进事迹,也不只是学他的某一方面的优点,而是要学他的好思想、好作风、好品德;学习他长期一贯地做好事,而不做坏事;学习他一切从人民的利益出发,全心全意为人民服务的精神。当然,学雷锋要实事求是,扎扎实实,讲究实效,不要搞形式主义。

现在看来,毛泽东的这番话不仅指出了学习雷锋的方法,而且指明了雷锋身上最本质的东西,特别是指明了学雷锋的方向。

一种永远流传的精神

两人谈完之后,林克便回到办公室打电话给《中国青年》杂志编辑部,告诉他们主席的题词已经写好了,请他们到中南海西门来取。《中国青年》杂志编辑部接到电话后,立即派编辑直奔中南海,取回了毛泽东的题词。

毛泽东给《中国青年》的题词“向雷锋同志学习”就装在上面这个信封里

随即,毛泽东的题词被复制为插图,刊登在1963年3月2日出版的《中国青年》之《“学习雷锋”专辑》上。

毛泽东应《中国青年》编辑部之邀为雷锋题词的消息很快传遍了首都新闻界,各报社纷纷要求刊登这一题词手迹。《解放军报》得知毛泽东题词以后,迅速向刘少奇、周恩来、朱德、邓小平等发出信件,请求题词。几位中央领导也先后题了词。

《人民日报》在头版显著位置刊登了毛泽东“向雷锋同志学习”的题词

为了使毛泽东的题词和其他几位中央领导的题词集中发表,起到更好的宣传效果,中央书记处专门开会研究,决定于1963年3月5日由新华社向全国发通稿,《人民日报》《解放军报》《光明日报》《中国青年报》等同时发表题词,号召全国人民“向雷锋同志学习”。

从此,全国广泛开展了学习雷锋的活动,一种助人为乐、奋发图强、积极向上的社会风气在全国形成,“雷锋精神”从此教育和影响了一代又一代人。