边疆三年情牵挂,援疆千日一生念

2017-03-24 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】贝品联,1962年4月生。现为上海市普陀区疾病预防控制中心副处级干部。2005年7月至2008年7月,担任阿克苏地区疾病预防控制中心副主任,上海市第五批援疆干部。

2008年7月1日早上,在新疆阿克苏地区宾馆的广场上,彩旗飘飘,锣鼓喧天。当地各族群众穿着节日的盛装,和着热情而又奔放的音乐节拍欢快地跳起舞蹈,前来夹道欢送的各单位群众和同志们向我们呼喊并挥手致意。我们第五批援疆干部胸戴着大红花与阿克苏地区党政领导握手话别,排着队双双并肩走过长长的欢送队伍,依次上车。这时,我盈眶的泪珠抑制不住地滚下。三年来,我的工作生活已经融入这块热土。隔着车窗,透过眼前模糊的视线,我再一次感受到了新疆各族人民对我们的深情厚爱……

牢记使命办实事

2005年7月,当上海市委安排第五批人员对口援疆时,组织上找到我,征求我个人意见。我二话没有,很干脆地答应了组织的安排,作为本市的第五批援疆干部的成员,奔赴西域工作三年。当时,有许多同事为我担心,因为我长期患有哮喘、高血压,随身都携带着解痉通气的“沙丁胺醇气雾剂”等药品以防不测。可是,我还是义无反顾地告别家人,和55位同志一起来到了万里之遥的西部边陲阿克苏。

当我们踏上阿克苏这块热土后,立刻感受到了对异域环境的不适。因为毗邻死亡之海——塔克拉玛干大沙漠的边缘,这里一年四季降雨稀少,尤其是冬春季令人窒息的沙尘暴常常会猝不及防地袭来;干旱的气候给我们带来了鼻腔干燥、咽喉上火、出血等症状。而我们这些专业技术人员一到当地单位后,顾不上语言、饮食习惯上的迥然不同,也顾不上气候、水土巨大差异引起的身体不适等困难,就全力投入到具体工作中。

和其他所有的援疆干部一样,三年的边疆锤炼,让我真切地体会到一人援疆、全家援疆所蕴含的丰富内涵。其实让我牵挂的除了妻儿外,更使我放不下心的是年已80的老母亲。我从小体弱多病,每次哮喘发病,母亲无论是半夜三更,还是酷暑严寒,都会背起我急奔医院救治,她为了我的健康倾注了多于两位兄长的爱。今天,我远赴西域,我最牵挂的就是母亲大人。自从数年前父亲去世后,让母亲安享晚年就成为我最大的心愿。我没让母亲为我送行,望着她的背影,我知道母亲在擦拭着眼泪,我只是默默祈祷祝愿母亲在我离家的几年里安祥健康。2006年10月,母亲因病急送医院抢救,家人都瞒着我,事隔一个月之后,我派出单位的书记打电话将详细的情况与我叙述,并将病情客观地作了分析,终于使我将因总也无法与母亲直接通话而压在心头的疑问放下了。在我三年援疆期间,母亲因心脏病多次发作而住院抢救治疗,这时我往往心如刀割:远隔千山万水,只叹忠孝不能两全。相信有类似经历的其他援疆兄弟都会有同样的感受。

组织上的关心,家人的理解支持,促使我全身心地投入到援疆工作中去。我从解决当地各族群众在工作、生活中最需要解决的实际问题入手,不遗余力地牵线搭桥,竭力落实援疆项目和资金。经我积极联系、协调,我所属的区政府在援疆经费已统筹安排的情况下,仍想方设法筹集资金,无偿援助了阿克苏地区疾病预防控制中心一辆价值20万元的职工通勤大巴,以解决职工上下班困难;划拨资金购买10台电脑提升了办公网络自动化水平;出资10多万元,两次安排当地20人(次)的专业技术人员赴上海参加对口交流培训,促进了两地之间的沟通、交流。同时,也让阿克苏的同志们体验了上海的发展速度,看到了上海发展新的高度,给党员同志上了一次实实在在的政治思想教育课,参加学习的同志普遍认识到新疆当地的发展最终还是需要靠自身的努力和奋斗。

我多次与上海的多部门进行沟通,严之又严,细之又细,慎之又慎,特别是对少数民族同志的食宿等细节问题做了精心安排,在教学培训的安排上力求在较短的时间内向阿克苏的干部、专业技术人员尽可能多地传授先进的管理经验、业务理念和专业操作技术,充分发挥了援疆干部的桥梁纽带作用。

主动请缨解难题

2005年秋冬时节,对新疆的卫生系统来说是一个繁忙而难忘的一年。新疆的许多地州相继发生禽流感,卫生厅紧急召开了“全区人感染高致病性禽流感防治电视电话会议”,要求各地州市的卫生行政部门和医疗防疫部门立即行动,把维护群众健康放在首位,严防禽流感向人传染,控制其流行。在此关头,我也不顾个人的健康和安危,主动请缨并配合地区疾控中心主要领导进行各项工作的布置,补充了应急预案,成立各工作小组,明确了相应的工作职责,启动24小时的值班制度。与相关同事一起组织开展防冬季呼吸道传染病、非典和禽流感的知识培训,并带队赴柯坪、乌什、阿瓦提和温宿等西四县进行工作督查。

初冬的阿克苏地区寒风刺骨,身体健壮的人都吃不消,我此时带队赴基层,自己也感觉有点力不从心。但我还是谢绝了大家的好意,强忍着寒风引发的咳嗽和持续性哮喘,硬是在短短几天里奔波两千多里对东四县进行工作督查。期间,还驱车赶往300公里的库车县二八台农场维吾尔小学调查和处理一起学生群发性呼吸道感染事件。

第二年的入秋时节,为吸取上一年的经验教训,我们地区疾控中心及时与地区教育局进行联系,组织专业人员到各县(市)进行防病宣传。鉴于当地中小学校是以少数民族为主,很多乡村学校的卫生老师汉语听讲有障碍,需要用维吾尔族语言。为此,我专门找了两位少数民族同志,与他们一起精心备课。由于长期以来防疫工作处于边缘状态,这些专业技术人员的业务多半已荒废。通过耐心指导,我使他们树起了信心。同时,我也更加严格地要求他们——要求艾肯尔医师重点宣传冬春季传染病的防治,迪里拜尔医师侧重宣传学校食品卫生和应急处置突发事件。艾肯尔不愧是上海医大的毕业生,很多东西一经指点领会得很快;迪里拜尔虽也是新疆医大毕业生,但缺少相应的锻炼机会,就显得自信不够,但她很努力。最后在大家的努力下,这次的培训宣传取得了很好的效果。

我到阿克苏后,地区疾控中心首次被要求开展近5000名维吾尔族中小学生的体质调研工作。这是全国统一部署的,由于当地从未开展过,不知从何处下手。而这些正是我的专业所长。我就从项目和要求逐条解读要点,开展身高体重等一系列形态指标的操作演习,并要求严格遵守规范,做好质量控制。事后又找来计算机的高手,让相关的工作人员一起对数据进行分析,形成论文并发表,这也成了艾肯尔医师日后晋升职称的论文,这是后话且不多言。

阿克苏地区预防医学会的工作因人员变动较频繁,而一度处于停滞状态。自从我抵达当地开展工作后,就在办公会议上提出恢复医学会工作的建议。在取得一致意见后,立即组织地区预防医学会开展换届工作。在新产生的理事会上,我作为副理事长兼秘书长,对创新学会工作提出了工作思路,得到了其他理事长、理事们的首肯和补充,为确保预防医学会的工作步入正常轨道奠定了基础。为恢复学会的生机,我精心策划了两届学术交流会和论文征集工作,为专业技术人员指明了在业务上的努力方向,通过继续教育等培训工作,使预防医学会获得了业务培训和经济效益的“双赢”。

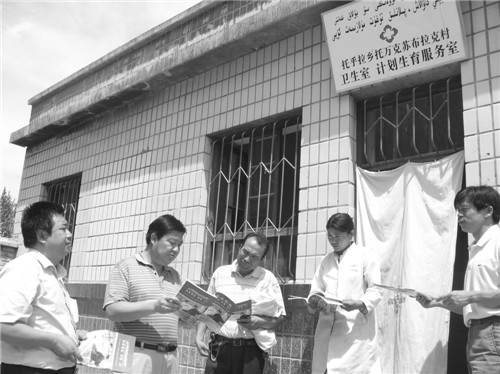

贝品联(左一)到村卫生室发放健康教育防病宣传资料

智力援疆抓培训

翻阅自己的工作日记,三年的援疆工作量几乎每天都是满负荷。到疆的第一时刻遇到的,也是最艰难、投入精力最多的是考虑如何智力援疆、开展健康教育和卫生防病知识的宣传。这源于我本人在基层下乡时目睹了许多人因缺乏知识透支健康导致英年早逝的悲剧。为此,我发誓要大力开展大众健康教育和卫生防病知识的宣传。我充分发挥自己的专长,挖掘自己20多年工作的知识储备,利用疾控中心的信息平台,开设专题论坛,利用一切可利用的时间,放弃了节假日和双休日的休息,加班加点撰写健康知识教育讲稿,平时也天天工作到深夜。

我发挥自己在公共卫生和健康教育方面的专长,有针对性地开展防病业务讲座。三年中,我紧紧围绕业务工作宣传新知识、新理念,共写了三个系列的教材,即:《如何撰写医学论文》《健康教育与健康促进》和《主要病种的慢性病防控》。每个系列都写七个专题,供地区和八县一市的疾控中心学习和参考。我还组织地区范围内的相关业务培训,并亲自承担授课任务,相继开办了《疾控中心业务和管理浅析》《地区流行病学调查培训》《地区高致病性禽流感防治技术骨干培训》《医学论文撰写要领》《健康教育案例分析》,累计授课30场(次)。连续两年我主动向自治区卫生厅申请了自治区Ⅰ类学分的继续教育项目均获得通过,《创建健康促进学校与学校健康教育》《学生伤害防治与学校突发公共卫生事件》成为阿克苏地区公共卫生类的继续教育项目。

阿克苏也是碘缺乏等一系列地方病的重灾区。经我的多方联系,将专程到五家渠市生产建设兵团讲学的中国疾控中心地方病防治中心刘颖研究员邀请到阿克苏地区进行了关于碘缺乏病防治的最新进展、全国碘缺乏病防治的形势、新疆碘缺乏病的现状等的业务讲座。地区疾控中心的一位专业人员在听课后说:“刘教授的讲课使我受益匪浅,特别是他重点讲的实验室质量控制管理这一课,为今后对实验室质量控制、考核和统计推断等具体实践提供了新的理论;解决了多年来一直未能解决的极差质控图,真是聆听专家课,胜读十年书。”阿克苏地区卫生局的领导在与刘颖研究员话别时说:“通过上海援疆干部的牵线,地区有幸能邀请到国家级专家来到阿克苏讲课,真是机会难得。为进一步提高阿克苏地区各县(市)专业技术人员的业务技能,为达到消除地区碘缺乏病危害的目标,起到了传帮带的作用。”

领导和同事的赞誉使我更加兢兢业业,生怕有负于边疆人民的信任,有负于援疆干部的崇高使命。为推动阿克苏地区学校卫生工作、加强体质锻炼、正确处置学校中发生的突发事件,我专门撰写了《健康促进学校创建工作对学生保健的深远意义》《中小学校应将“健康第一”作为重要目标》《加强学校卫生工作管理和积极处置突发公共卫生事件》三篇论文,先后在《阿克苏教育学院学报》上发表。三年中我先后发表了专业论文14篇,其中涉及新疆工作的论文有10篇,也为合作者晋升技术职称创造了论文条件,提高了当地专业技术人员钻研业务的积极性。

在地委副书记吴成同志的关心下,我在《阿克苏日报》上开辟了“贝大夫谈健康”专栏,累计为报纸撰写了近200篇的科普短文。专栏自2007年6月21日始在长达10个月的时间内共刊出73篇。我还向阿克苏地区科技局提出申请,设立了由上海市科委资助的《农牧民卫生及健康科普宣传》的课题,组织地区疾控中心的专业技术人员展开课题工作,并邀请自治区疾控中心的有关专家把关,由此形成三本宣传册子,其中《掌握健康的金钥匙》《学校健康教育资料集锦》分别下发至地区近千个村卫生室和地区近千所中小学校,推动了当地的健康教育和健康促进工作。

上海援建的阿克苏妇幼保健院

严于律己树正气

第五批援疆干部共计56人,我所在的第二小组11位同志都是在地区教育卫生单位挂职的专业技术人员,完全是在教学或临床的第一线工作。且不说我们的家人需要克服因为我们的离家给她们添加的家庭负担,她们要担负起照顾子女的学习和成长,或为离家的丈夫履行对长辈尽孝之职。每当我得知弟兄们遇到困难时,我的内心也在暗暗叫苦。我曾经为写《我的援疆兄弟》(该文刊登在《援疆工作》杂志2007年第4期上)而泪流满面。人心都是肉长的,援疆干部的军功章里有一半是各自身后的家属,她们是真正的无冕英雄。

我不曾忘记,援疆三年,自己年逾80岁高龄的老母,风雨同舟的爱妻和刚考入大学读书的儿子都深明大义,始终支撑鼓励着我全身心地投入到援疆工作中。正是有了这坚强的后盾,我竭诚做到尽心履职不越位,集体领导不缺位,分管工作不错位;尊重少数民族风俗习惯,认真遵守《上海市援疆干部守则》,严于律己,诚以待人,从不提出任何额外的要求。阿克苏的夏天因为比较干燥,所以在室内不是显得很热,为此宿舍里的空调我通常很少使用;洗衣服的过水或洗澡的清水,我一般都用一个大盆积攒着用来冲马桶。这种勤俭节约的作风形成于自小的家庭教育。我的这些做法同样赢得了大家的认同和推崇,因为南疆的水资源十分匮乏。我们没有大手大脚用水用电的权利。

我受援的地区疾控中心单位的经济实力较弱,也不设职工食堂,住地离办公地相距甚远,我坚持与职工同甘共苦,每天都坐职工通勤车一起上下班。

面对三年援疆工作所取得的成绩,我深深地感受到:三年的援疆不仅是参与边疆建设的过程,更是一次心灵净化的过程,也是追求奉献的过程。因为援疆,我的人生观和世界观都有了新的升华,这将成为我人生经历中的一笔巨大财富。

回到上海后,有一天,我接到了阿克苏单位一位同事的短信问候:“你已离开了∥又好像没有走∥每天都听见‘贝主任’∥好像一草一木∥都留着你的信息∥是睹物思人吧∥欢送你的时候∥要求去十人∥却二十人也不止∥通勤车后座不见了你∥坐车的人在想着你”。

是啊,阿克苏,我人生奋斗过的又一个故乡,我同样每日在思念着您……