“看得见的变化”与“看不见的财富”

2017-04-06 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】朱昌杰,1957年6月生。2004年8月至2009年9月,先后担任中共新疆维吾尔自治区阿克苏地委副书记、书记,新疆生产建设兵团农一师党委第一书记、第一政委。现任新疆维吾尔自治区党委委员,新疆维吾尔自治区人民政府副主席、自治区公安厅党委书记、厅长,武警新疆总队党委第一书记。

口述:朱昌杰

采访:冯小敏 严爱云 方城 许璇

整理:许璇 龚思文

时间:2016年8月11日

上海与阿克苏两地的情谊有着历史渊源。当年就有很多知识青年来到阿克苏支援边疆建设。我是有“上海情结”的。我的小学老师基本上都是上海知青。所以我从小对上海有一种特别的亲近感。从1997年开始,按照中央关于对口支援新疆工作的有关部署和安排,上海先后选派了六批援疆干部开展对口支援阿克苏地区“一市两县”(阿克苏市、温宿县、阿瓦提县)的援助工作。我于2004年到阿克苏地区工作,2009年离开阿克苏地区到自治区任职。期间,我先后与上海对口支援阿克苏的三批干部共事过,分别是以金士华同志为领队的第四批、以吴成同志为领队的第五批和以黄剑钢同志为领队的第六批。在这三批中,我与他们完完整整相处的是第五批,整整三年。上海援疆干部们对援疆工作全身心付出,他们身上闪光的品质给我留下了深刻的印象。多年过去,我与他们依然保持着经常性的联系,我们之间这种天然的情结、深厚的情谊一直留存着。

难忘上海对口支援阿克苏的成效

上海对口支援阿克苏,无论是建设的项目,还是引进的工程,都大大改变了阿克苏地区的城乡面貌,推动了当地各项事业的发展,成效非常大。在这期间,上海对口支援阿克苏的这几批干部,为阿克苏的建设全身心地付出。在我看来,他们为我们留下来的那些精神上、作风上、理念上的财富,比那些看得见的项目更加宝贵。

首先说“看得见的变化”,那些给老百姓留下影响、使他们得到实惠的事情。援疆资金主要由上海市政府拨付,援疆干部从各自的区和部门又争取了相当一部分,根据统一安排,我们阿克苏再匹配一些。这些资金当时主要用在几个方面:

一是社会事业发展方面,如教育、医疗卫生、文化设施,大概这三个方面当时要求是最主要的。所以在阿克苏,医院、学校、文化场所,都有“上海标记”“上海标识”,到处都有上海援建的痕迹。通过这几期的援助,阿克苏社会事业的服务能力得到了很大的提升。现在,阿克苏地区的医院在南疆是很有知名度的医院,阿克苏二中建立了新校区,还有职业技术学院的建设,包括硬件的、软件的都建得很好。可以说,从社会事业的发展上看,从社会事业服务于公众的能力上看,这几期援疆工作是很给力的。

二是民生方面,比如第五批援疆搞了一个白玉兰工程,我印象最深的是两件事,一件是贫困村的整体推进,另一件是支持了我们在震后建设的“抗震安居工程”。在基础设施建设方面,援疆项目开展了给地方村级的阵地建活动室,给村里面铺路、拉电、通水等基础设施建设。

三是大规模培养干部方面。除了硬件方面的建设,上海还大规模地培养、培训我们新疆当地的干部。当时的计划,一期是安排一两千名干部接受培训。采用本地干部到上海去培训和上海的老师到阿克苏来教授两种方式相结合,整体提升我们干部的素质能力。当时我还和一期赴上海培训的干部整整座谈了一天,他们学习的是城市规划、建设、管理方面的业务知识,这正是我们城市建设所急需的。至于上海方面培训我们的老师、医务工作者,数量就更多了。此外,援疆干部还组织上海的一些专家、医生来进行义诊,尤其是在群众家门口设点进行白内障医治等,特别受欢迎,真正将对口支援做到了群众的心里。

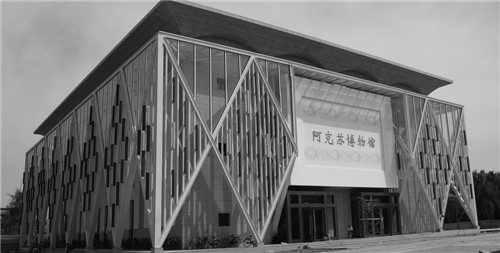

这里还有个关于阿克苏地区博物馆设计的故事。建这个博物馆是我的动议,计划在第五期援疆工作期间把博物馆建起,直到第三次上报给上海市政府合作交流办才批下来。2006年2月,林湘主任来阿克苏时,我跟他当面交流,我说在阿克苏建博物馆的意义,和在国内其他地方建博物馆不一样。我们天天讲,新疆自古以来多个民族、多种宗教、多元文化并存,可现在别有用心的人不认同,因此我们很有必要把相关的文物陈列展示出来给大家看,这比说教更加有说服力。在阿克苏建博物馆的意义不单单是保存传统文化、展示悠久历史,更多的是服务于现实,增进民族团结。在上海合作交流办的“牵线”下,请来了上海著名的设计大师邢同和,我跟他交流了关于博物馆设计的几个想法:第一,在风格上“不中不西”“亦中亦西”,“不土不洋”“亦土亦洋”,“不汉不维”“亦汉亦维”,要体现阿克苏地区多元文化交融的特点,将佛教文化、中原文化、伊斯兰文化、草原文化等各元素糅合到设计之中;第二,它一定要有区别于其他博物馆的风格,要用现代理念、现代建筑材料、现代风格,来体现它的历史底蕴和文化内涵。邢大师真是厉害,他在阿克苏地区各县市考察后表示“隐隐呼呼抓到了点什么”,回去后他设计了两种方案。我和吉尔拉专员不约而同地选择了方案一,也就是现在大家看到的博物馆,只是在细节上做了些修改。博物馆外观主体造型运用了具有“龟兹文化”的代表性元素——“菱形格”,“菱形格”是四边形,四边形有四条边,代表四项基本原则。当时我提出要做些修改的具体建议。邢大师回去后作了调整,在“菱形格”里增加了最具地域民族特色的艾德莱丝绸色块组合,并对顶部的造型进行了修改。整个建筑的设计,从外观构造上看,它是以现代建筑材料钢玻璃为主,非常简约、大气;从内涵意义上说,它象征着在四项基本原则和民族大团结方针的指引下,多元文化以丝绸之路为载体实现了深度交融。

阿克苏地区博物馆

再说说“看不见的财富”,是指上海援疆干部给阿克苏留下的理念、精神、作风。金士华领队离开新疆之前,我单独跟他聊了,说:“你在这儿待了三年,你说说我们这儿还有哪些方面需要改进?”他跟我讲,新疆的干部原则性很强,也很大气,但在一些具体工作上做事有点粗放,不够细致。这就像北方人性格一样,大大咧咧的。他讲的令我印象非常深刻,其实说的就是我们在工作中还不够精准、精细、精确,这确实是新疆干部所缺乏而上海干部所拥有的好作风。所以在一次座谈会上,我对阿克苏地区管城建的同志讲,什么时候咱们把城市的路沿石铺成和家里的瓷砖、地板砖那样的精致,这工作就做好了。换言之,什么时候能做到这个程度,上海经验——精细、精准、精益求精的作风就基本上学到手了。

上海援疆干部给我印象很深的还有一点,就是组织纪律性特别强。这是我以前没想到的。我原想上海干部来自大城市,长期工作生活在经济发达的魔都,可能吃苦耐劳方面会欠缺一点。没想到上海干部的精神面貌跟我想象的恰恰相反,他们的组织性、纪律性特别强,并且还特别能吃苦。同时,上海的同志具有先进的理念,他们见多识广,经历也很多,这些无形的东西给我们阿克苏的干部留下了长远的、持续“发酵”下去的宝贵精神财富。

无论是“看得见的变化”还是“看不见的精神”,上海援疆干部做了这么多的实事,扎根到了当地干部和老百姓的心里面。还有很多援疆干部,结对帮助一个小学生,帮扶一个贫困户,这些可能会影响他们的一辈子。这也促进了各民族之间的相互了解,相互间的交流、交往、交融,对于增进中华民族的认同感和凝聚力,增进当地群众对我们党和政府的信任,起到了很大的作用。

有组织的援疆带动民间自发援疆

上海对口支援这种主流的、有组织的援疆,还引领、带动了上海社会和民间各种形式的、自发的援疆。

在不折不扣完成组织交办任务的同时,援疆干部本身也很注重发挥自己的社会关系与影响力,来带动社会和各方面援疆。比方说吴成,他有音乐方面的爱好和特长,他喜欢拉二胡、吹笛子,在这方面的人脉也比较广。他请来一位在阿克苏地区拜城县出生、在上海成长起来、又到国外发展的年轻钢琴家,安排她到阿克苏各地演出。这是一种自发的演出,我们也没给她任何报酬和费用,实际上他们是把这种现代文明的、先进的、高雅的东西,传播、扩散到边疆来了。

有一支来阿克苏的上海教育工作者队伍的自发援疆,这个和我有点关系。那是我原来的同事叫谭淑云,后来到上海工作,担任过建平实验学校校长。她听说我到阿克苏当书记了,就主动联系我要为阿克苏做点事情。她有一个以自己名字命名的“谭淑云基金”,这是一个主要为边远贫困地区和社会弱势群体提供公益性教育指导、培训等服务和帮助,并推进助医助教活动的社会性组织。“谭淑云基金”组织建立了上海安济教育服务队,每年组织上海最好的老师,到那些边远落后的地方去助教。她连续几年带领一队非常优秀的老师,到阿克苏市和下面的几个县,他们跟校长交流、讲示范课、培训教师,给阿克苏带来了教育观念的巨大变化。当时地区教育局长跟我讲,他们提供的教育服务都是无偿的,由基金来支持。有一个阿瓦提县的孩子,接受了他们英语老师的辅导,第二年参加全国的一个竞赛,获得了第二名,全县轰动。他们还带来了排球女将李国君,组织了一队阿瓦提的娃娃到上海去培训。这种社会和民间自发的援疆,跟着对口支援的“大军团”一块儿进来,发挥出他们独特的作用,也推动了当地相关事业的发展。

上海市委、市政府给予的关怀与支持

上海市委对援疆工作、对阿克苏那种挂记在心上的情感,也让我格外难忘。

2005年2月15日,在阿克苏地区乌什县发生了6.2级地震,早晨我被震醒后立即给地震局打电话,询问地震的具体情况,包括方位和震级等。地震局告诉我,地震发生在乌什县,震级大概是6.2级或是6.3级。我立即奔赴现场。没想到的是,和我同时知道地震情况的竟是上海市委的领导,他们很快打来电话、发来电报,并且第一时间支援100万元,表达慰问和支援。这让我非常感动,上海市委领导几乎就是和我同步得知地震消息。在我看来,上海方面即使过一两天发一个电报过来,也完全是合情合理的。当时我感觉到,一是上海同志的工作效率极高;二是上海市委这么大的一个领导机关,对我们这么边远的对口支援地区(乌什县再往前走一点就边境了),这么快表达出这样一种关心、关爱、关怀。这个事情本身确实体现了上海市委、市政府对对口援助工作的重视程度!

2006年5月,我率领阿克苏地区党政代表团访问上海。上海方面对我们一行的重视,更是超出了我们的想象。我们原来想我们就是一个地区的干部,上海派个副秘书长,最多一个副市长接待一下就可以了。结果到达以后,当时几乎上海所有主要领导,都参与了接待,并且亲自陪我们参观。我们还到上海的一些区参观学习,每个区都非常热情,认真给我们讲解、介绍情况。我们全体同志都受了很深刻的教育。我们虽然在遥远的边疆工作,但上海的各级领导都这么把我们“当回事儿”,让我们产生了回去要更努力工作,不要辜负大家希望的强烈使命感。

2008年10月,时任上海市党政主要领导的俞正声书记、韩正市长率领上海党政代表团来阿克苏视察。当时阿克苏机场正在扩建,不能从乌鲁木齐直接乘飞机过来,只能从乌鲁木齐飞到库车,再从库车乘坐汽车到阿克苏市,有200多公里的距离,并且路况也不太好。当时努尔·白克力主席陪同。俞书记很平易近人,一路上向我们了解情况,一下就把距离拉近了。在阿克苏考察期间,韩正市长和努尔·白克力主席一起为上海援建的阿克苏地区妇幼保健院揭牌,代表团还实地考察了上海援助的其他一些项目。当时给我印象比较深的一件事就是俞书记说的关于“输血”和“造血”的那段话,他当时提出“两个千方百计”,不仅给受援地区“输血”,还要千方百计帮助受援助地区“造血”,千方百计把上海的企业、人才吸引到新疆这边来。俞书记在阿克苏时发现,街上经常能看见“阿克苏上海图书馆”“阿克苏上海……”的字样,就提出,不要把上海援建的项目名字都冠上“上海”二字,上海援疆是按照党中央要求办的,都是党的事业。为此,后来的一些项目名字就不再冠上“上海”二字了。

这些人,这些事

在第六批援疆干部的欢迎会上,为了帮助上海来的同志增加点“心理准备”,我讲了两句“接地气”的话,说:“你们从大上海到这里,可能感觉落差很大,反差、对比很强烈,也要吃很多的苦。不过,想想老一代的上海知青,这点苦也算不了啥,就三年时间,忍一忍就过去了。”实际上,援疆干部们在阿克苏的三年,都是把这里当作“第二故乡”,为阿克苏各项事业的发展贡献了自己的力量;甚至在回到上海之后,依然把阿克苏的事当作自己的事来办。与他们相处过程中的很多人与事,现在依旧清晰地浮现在我眼前。

金士华是我到阿克苏工作以后打交道的第一个上海援疆工作负责人。现在我俩还经常通通电话、发发短信。虽然我跟金士华他们几个第四批援疆干部只相处了一年不到的时间,但是他们对待工作极端负责任的精神,给我留下的印象太深了!2004年,我刚刚从巴音郭楞州调到阿克苏地区,先是担任地委副书记,也正值金士华率领的上海第四批对口支援干部在阿克苏。那是我到阿克苏后落实的第一个项目,当时地委书记是侯长安同志,我对侯书记说:“我刚从北京国电集团争取巴州水电厂项目回来(我在巴州工作时是管经济的),得知库车的火电厂项目‘下马’了,新疆的三个项目只批了两个。”侯书记让我再去争取。于是我就带了地区发改委的副主任孙敏,飞到北京找国电集团的老总。他一看见我,很惊讶,说巴州的项目不是保住了吗,你怎么又来了?我说我前不久见您的时候是巴州党委副书记,现在是阿克苏地委副书记。他说:“你要是能把发电机组‘跑’下来,这个项目我们再想想办法争取,其他困难的事情我来办;但如果发电机组‘跑’不下来,你不要怪我。”这是给我出的一个难题。然后我就和国电集团的同志来到上海。我当时谁也不认识,就让孙敏联系上海对口支援的同志,他就给金士华打了电话说明了情况。上海电气当时的顾伟副总接待了我们,我跟他们讲了阿克苏的困难,讲了阿克苏对电机的需求多么紧迫,后来项目谈成了。国电集团的副总认为是我说得好,其实,我心里明白,金士华同志在其中做了很多工作。所以我觉得援疆干部,真是把阿克苏的事当成是自己家的事、当成自己的事来办!

这里还有个援疆干部完成对口支援任务回到上海后,依然情系阿克苏的例子。2008年5月12日,汶川大地震那天,我正在徐州在和徐矿集团谈判,签了100亿的项目,按原计划签完以后紧接着就要到四川去,引进一个硝基复合肥的项目。但在徐州的时候,我们就感觉到楼在晃,过了一会儿,信息出来了:汶川地震了。我们的同志跟四川那边就已经联系不上了。等到联系上,四川方面要我们不要过去了,重庆机场已经全部用于救灾了,成都双流机场已经基本瘫痪了,让我们去南京,他们想办法往南京赶。过了一会儿说南京也不行了,那就去上海碰头吧。这样的情况下,我们的同志就联系了已回上海的金士华。士华就像又变回阿克苏地委副书记一样接受了任务。他在上海为我们张罗,当四川那个企业的负责人到达上海时,士华已经给我们安排好谈判的会议室和住宿的地方。我感到,正是这种在阿克苏工作过的情结支撑着他,把阿克苏的事仍然当自己的事办。他跟我讲,凡是阿克苏来的,只要是我知道,我都会很认真、热情地对待。那个时候确实是在“救急”!

阿克苏苹果

第四批援疆干部李建华,当时是我们阿克苏地区招商局的副局长,为了招商,他想了很多办法。那时候,上海的企业不大愿意出来,李建华动了很多脑筋,给他们支息、奖励等。他还从民营企业入手,民营企业以前不大容易开拓业务,他就想办法把阿克苏的产品弄到上海去,在农贸市场进行推销,将一箱一箱阿克苏苹果和其他苹果放在一起,在外表上阿克苏苹果没有优势,消费者不认,就切开请他们品尝。但零打碎敲的推销不是长久之计。后来在援疆干部们的努力下,在上海西郊批发市场里面,给阿克苏安排了一个固定的场所,常年展示、展销阿克苏的果品,并且不收我们租金。这件事办得是非常好的。阿克苏的苹果、红枣、核桃等等,通过这个窗口,在整个长三角扩散开来。

我与第五批上海对口援疆领队吴成,完整相处了三年。但是他父亲去世的事情,我直到离开阿克苏才从别的渠道得知。他当时也没戴黑纱,每天仍然正常工作。我跟他每天共事,竟然也没有发现他情绪的变化。对于这个事情,我一直觉得心里难受,觉得自己太粗糙了,对不住吴成同志。但从另外一个角度看,吴成同志是为了援疆事业,为了当时那支援疆队伍,忍受了常人难以想象的悲痛。

第五批援疆干部中的周卫为阿克苏新建的职业技术学院作出了很大的贡献。当时这个新建立的学院如何去办好,我们心里也不是很有底。周卫拥有关于上海的职业学校运作的一套模式与方法,明确了阿克苏职业技术学院的定位与发展方向。他们还组织这边的老师去上海学习,将上海的老师也安排过来交流,培养了大批老师。阿克苏职业技术学院的医护专业,在全西北是最好的,这个专业的毕业生十分抢手。

第六批援疆干部中,我想谈三个人。第一是黄剑钢同志,他是第六批援疆干部的领队,除了负责全体援疆干部的管理、参与地委工作、做好分管工作外,他还千方百计通过个人的关系,联系说服上海相关企业先后筹措200多万元资金,帮助地区职业学院、启明学校等学校的困难学生就学,自己结对贫困生,拿出工资帮助,确实带了个好头。一个是朱军,当时担任阿克苏地委办公室副主任。他家兄弟二人,他的弟弟在援藏,他同时在这里援疆。他来了一段时间后我才知道这个情况的。兄弟二人,一人援藏,一人援疆。就凭这一点他就不简单,那要克服多少困难啊,要怎样去说服自己的亲人啊!当时地委机关的阅览室比较小,没有图书室。朱军捣鼓起来了一个图书室,而且从各方争取了将近2000册图书,给机关干部提供了一个看书的场所。这个图书室等于像一个小图书馆一样,为机关干部充电、提升能力提供了便利。他来了时间不长就做成了这件事,说明他是一个肯动脑筋且行动力强的人。

还有一位是来自广电系统的李静平。他到了阿克苏以后,通过发动各种资源和社会关系,给地区弄来了一台价值一千多万元的电视转播车。这台电视转播车在当时整个新疆是第三台(自治区一台、兵团一台,南疆就是我们这一台)。这台车也发挥了很大的作用,直接开到现场就可以直接播。这么昂贵的设备,一定是他经过很大的努力才办成的。从这一点上可以看出来,每一名援疆干部是多么努力,多么把阿克苏的事儿当成自己的事儿去干!

还有很多同志的事迹我就不一一道来了,但那些人、那些事深深地印在我的脑海里。尽管前几批援疆干部都已离开新疆,回到了上海,但正如他们所说的“三年援疆路,一生新疆情”,他们给新疆的干部群众留下了很多有形的和无形的财富,值得我们长期去回味和珍藏!