大山在呼唤

2017-03-30 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】

程伟,1959年9月生。2001年5月至2003年5月任云南省红河州州长助理,现任上海市青浦区建设和管理委员会调研员。

口述:程伟

2002年4月7日,我在云南挂职从事扶贫工作中一个极为平常的日子。在西南红土高原上,风和日丽,春天的阳光已与上海的夏天一样,照在身上直让人感觉火辣辣的。

在上海市青浦区对口帮扶县、国家级贫困县、地处中越边境的云南省绿春县,我和县扶贫办的小白、县广电局的小陈一起,计划用三天时间徒步去该县大黑山乡罗布巩和拉龙两个村委会了解那里老百姓的生产、生活情况。为争取上海援建该乡“安居温饱”工程项目作实地调查研究。

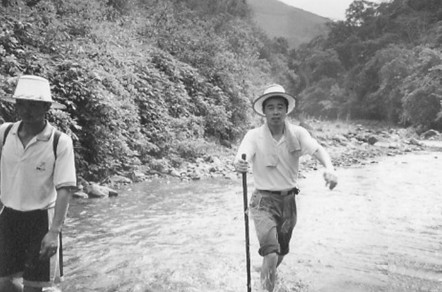

上午我们从县城出发,吉普车沿着县内唯一的柏油马路行进了一个小时便拐入了乡村土路,汽车继续在颠簸中“跳跃式”前进。中午,车开到一个叫骑马坝乡龙塘畜牧场的地方,朝我们的目标方向再也没有让汽车前进的路了。我们三人便下车,换上军鞋、背起行装。为了便于爬山,我们还从附近的农家每人要了一根竹竿做拐杖,就这样便开始了我们的徒步考察。

遥远的村寨

我们顶着烈日、沿着山间那狭窄、崎岖的小道行走着。途中遇上一对家住罗布巩村的中年农家夫妇与我们同行。走累了,大家在路边一起休息时,我了解到这是他们平生第一次上县城,由于路途遥远,村内大多数的人还没去过县城甚至是乡上。说话间我看到他们的脸上挂满了实现去县城愿望的喜悦。在绿春县全县3096平方公里(近半个上海市那么大)的大地上,重峦叠嶂,沟壑纵横,是100%的山区,除了山还是山,找不到一块像样的平地。那所谓的县城也只不过是在山梁子上的一条狭长的街道。我们走了一个多小时,来到了河谷,蹚过河我们继续向山上进发,由于疲劳,我们已无暇顾及那青山绿水、蓝天白云的美景,我们专注地走着,我们翻越了一座又一座山……

由于大山的阻隔,而且山高坡陡,田地分散,各个村寨一般都分别居住在不同的山头上或者山腰间,村民们耕种田地或相互之间联系走上几个小时的山路是很平常的事。这山与那山的村寨,往往是看得见,走不到。

经过四个小时的翻山越岭,我们终于来到了罗布巩村委会欺尼村寨。该村有44户、242人,村民100%是哈尼族。我们走进村寨的这条小道就是他们祖祖辈辈联系外部世界的唯一方式了。村民们从来没看见过电视,更不知道什么叫电话,村民们生了病就到山上采点草药,绝大多数农户居住的都是泥巴墙、茅草顶的房屋。卫生状况更是不堪入目,村外村内两种截然不同的景象。真是远看满山青山绿水,近看遍地猪尿牛粪。

第三天下午,我们走回大黑山乡政府的路途,也是跋山涉水了五个多小时。我们从村寨下了山,沿着河谷一直往下游走,我们一次又一次蹚水过河,我们也记不清蹚过了多少次河,据当地人说走到乡政府要蹚98次河。有的地方行走太艰难,我们就手脚并用地爬过去;有的河底太滑,我们就相互搀扶、小心翼翼地走过去。即便这样,县广电局的小陈还是一不小心在河里摔了下去,所幸的是他背包里的摄像机和手机在双层塑料袋的保护下幸免于难。而我那挂在他脖子上的照相机就没那么幸运了,光着身子痛痛快快地洗了个凉水澡。就是在这样艰难而漫长的路途中,我看到了一个村民背着一片石棉瓦向我们迎面走来、擦肩而过。我回头看着他远去的身影,我心想他家为了告别茅草房,需要付出何等的艰辛啊。我深深地为他们生活的艰难而同情,更为他们追求新生活的坚强毅力而鼓舞。

蹚河去调研

我们还是幸运的。因为我们是在旱季完成了这次调研,而且这三天老天开恩没有下过一滴雨。如果在雨季,则许多河谷不能跨越,只能从高山上走更长更远更艰难更危险的路,雨季的山路还经常是晴通雨阻,还会遇到塌方、泥石流等危险。要完成这样一次调研,那就不是三天,可能是五六天甚至更长。我们是在旱季来到这里,而这里的人们却不管是旱季还是雨季,不管是晴通还是雨阻,不管是遇到塌方还是泥石流,不管路途有多么遥远,村民们都得去种地、去收获、去赶街,孩子们都得去上学、去砍柴、去放牛。

贫穷的家

在第一天的行程中,当我们来到昔备村的时候,不知不觉,晚霞已经爬上了山头。我们走访了村寨农户了解情况后,就在这里住下了。

今晚,我平生第一次在祖国西南边陲一个极为偏僻而贫困的小山村的一个普通农户家的茅草房中度过了难以忘怀的不眠之夜。这里除了茅草房还是茅草房,屋内可以用家徒四壁来形容。他们除了那茅草房,除了家里仅有的那头猪,再没有什么更值钱的东西了。大部分农户人畜混居。几个月前这个寨子因为猪瘟死了十几头猪,使本来极为贫困的农户雪上加霜。前几日我去另一个村寨,那个村寨几年前发生一场火灾,让全村所有的茅草房化为灰烬。他们的生活是如此的艰难,如此的脆弱。

我被安排睡在一个小阁楼上,借着柴火的光线,我摸着摇摇晃晃的竹梯子爬了上去。弯着腰站在床前,竹篱笆的地板吱吱作响。由于一天的劳累,我顾不得被褥的潮硬、杂乱和邋遢,倒在床上就睡。但是由于屋内木柴烧火,那弥漫的烟雾直呛得我喘不过气来。更让我无法入睡的是,睡下不久老鼠便开始活动了。在我床边甚至是床上东奔西跑,我用手挥舞着拍打床,老鼠们便安静下来了,可没过多久,它们又重新开始了更猖獗的活动。我就在这阴暗、烟雾和老鼠们的陪伴下,急切地盼望着黎明快点到来……

终于屋内屋外公鸡开始啼叫,新的一天开始了。我再也熬不下去了,我匆匆地穿上衣裤,爬下竹梯,摸开了门,轻轻地走了出去。天还未亮,隐隐约约看见对面大山的轮廓,我便在门外来回走动几下。突然想方便一下,可寨子里没有一个公共厕所,也没有一个农户自家的厕所或马桶,我也只能趁着天色未亮,到村边田头去匆匆完事。

我是如此艰难地度过了这么一个难熬的夜晚,而村内的这些哈尼族同胞就这样平静地在这里度过了几乎与世隔绝的世世代代、祖祖辈辈,在这里繁衍生息。他们也许觉得生活本来就是这样,这里大部分农户种的粮食尚能填饱肚子,除此之外孩子上学、生病买药以及日常生活购买盐巴、生活用品的钱就基本上无从着落了。

整个村寨还很安静,我们便开始了第二天的行程,而我们的肚子却唱着“空城计”。同行的县扶贫办小白向我解释道:“程助理,这里的村民一天只吃两餐,我们就去对面的罗布巩村再吃早餐。”我也只能入乡随俗了。我们走下河谷,又翻上山梁,在九点多一点的时候,我们战胜饥饿胜利地到达了海拔1400多米的罗布巩村。

我们接着就随村干部走访村寨农户。该村居住着78户人家、380人,也是纯哈尼族,除四户人家盖起了石棉瓦房,其余均是不堪入目的破矮的茅草房,有些房屋的土墙已经严重开裂,有些房屋已经倾斜。更严重的是百分之七十的农户粮食不够吃,青黄不接之季就靠木薯、野菜度日。缺粮的主要原因是山高坡陡田地少,另外是缺水。在走进一家特困户时,我看见他家的口粮已所剩无几,便从口袋里掏出200元钱塞给主人,并嘱咐村长给他家换点粮食。

中午十点半,我们终于迎来了今天的第一餐,桌上摆好了简单的酒菜,出于入乡随俗,我也只能先喝上两口。其实我早就渴望那香喷喷的米饭了,我这时感觉粮食太重要了、太可贵了。“温饱”确实是办一切事情的基础。但就这个看似很简单的道理,在城市很少会有人去留意它。

艰难的求学路

第二天下午,经过三个半小时的翻山越岭,我们随身携带的水早已喝完,我们又渴又热又累,终于艰难地爬到了坐落在海拔1600多米山头上一个叫马甫梁子的拉祜族寨子。由于与村民的语言不通,我们便在该村村校的屋前坐下来,向老师了解情况。该村人口素质更低,全村30户、183人中仅有3名小学毕业生,大部分是文盲或半文盲。不懂科学、缺乏技术,粮食也是广种薄收,最后许多人家也是粮食不够吃;村民们还普遍早婚,而且只与本民族通婚,基本上处于封闭状态。为了改变这种落后状况,县内与该村挂钩扶贫的县广电局去年送去了石棉瓦,出资聘请了代课老师,并发动村民们搭起了这间能上到二年级的一师一校(即只有一个老师的学校)的土坯房。去年秋天30名学生(包括已超过年龄至今没上过学的)入学了,遗憾的是,我们只看到剩下的18名学生还在继续顽强地学习。我难以预测,他们中会有几人能坚持到去外村寄宿上三年级甚至读完小学。在贫困山区的老师也确实不易,眼前的这位代课老师月工资才300元,他的家到这个村寨需要走七八个小时的山路。为了让下一代少一个文盲,让这个村寨的未来多一分希望,他还得不断地去做辍学学生家长的工作,尽管收效甚微,有时甚至还得垫上书杂费用。

晚上,我们赶到了拉龙村,它也是拉龙村委会的所在地。这个村委会共有224户、1240人,由六个自然村组成,由于田地分散的原因,分别居住在不同的山头上,大部分村寨没有学校,许多学生上学都需要走上几个小时的山路。拉龙村拥有该村委会最高层次的学校,可读到小学四年级;五年级开始学生就得到更远的其他村委会去读书;上初中就得去乡上;上高中就得去县城……对于大部分农家孩子来说,上初中上高中这只能是美好的幻想了。失学的原因主要是家境贫寒;除此,也有重男轻女的;也有家里需要劳力的;也有是因为路途太遥远的;也许还有个别的认为不读书也一样生存、一样地传宗接代。

贫困山区孩子们的求学之路就是如此的艰难。在这里,若是寨子里能走出一个大学生,那一定包含着学生自己的刻苦勤奋和坚强毅力;包含着全家为此付出的含辛茹苦;包含着众多乡亲们期望的目光。

淳朴的民风

在我们从罗布巩村去马甫梁子村的路上,我们下到了海拔七八百米的河谷,再要上到海拔1600米村寨,整个上坡路上几乎没有树木,而中午的阳光却是骄阳似火。正在我们又热又累的时候,看见路边有一个田棚,我们就不由自主地走进去躲避休息一下。正在田里劳作的主人看到我们的到来,急急忙忙跑回田棚,从里面拿出一大串芭蕉,硬要塞到我们手上。虽然我们素不相识,虽然我们语言不通,但当我们接过芭蕉大口大口往嘴里送的时候,田棚主人的脸上露出了灿烂的微笑。我感觉站在我们面前的这位又黑又瘦还略带苍老的庄稼汉,他的心是清澈透明的,是火红的,是滚烫的。我们之间的情谊真是此时无声胜有声。其实像这样的情况,在我们的下乡过程中是经常遇到的,在当地这是极为平常的事了。热情好客、真诚善良和吃苦耐劳就是这些贫困群众最真实的写照。

在这少数民族地区、在这偏僻的山区,虽然村民们普遍的贫穷,但无论你走进哪个村寨、走到哪家农户,不管家里有人没人,你都可大胆地推门进去。因为,家家户户的门永远不上锁,永远对所有的客人敞开。若家中无人,你也尽管进去休息、喝水、抽烟;若家里有人,则主人一定会热情地递上烟筒、泡上热茶,因为,在村民们的心目中“来者都是客”。到了开饭的时候,桌上摆好了看似极为简单却是他们竭尽全力为客人准备的对他们来说是最丰盛的菜肴,还有那肯定少不了的,用他们自家种的苞谷酿制的最浓烈的也是最纯最好的“头道酒”(有60多度)。酒对他们来说具有特殊的意义,他们可以少吃饭,但不能没有酒。酒是他们生命的一部分,酒是他们心中的“血液”。当他们举起酒杯的时候,杯中寄托着他们对客人所要表达的全部情感。那烟、那酒,也许不值几个钱,然而却都是他们用辛勤汗水浇灌出来的,是无法用金钱来衡量的。他们是在用火一样的心、用比“头道酒”更浓烈的情款待着来自远方的客人。在一次又一次的下乡中,他们的真诚善良和民风淳朴也一次又一次净化着我这个城市人的心灵。

也正是由于这些善良和淳朴的人民默默无闻地耕耘和保卫着自己的家园,才使得我们祖国的南疆持久的安宁祥和,为全国的改革开放和经济发展创造了良好的环境、赢得了大好的时机。而如今发展起来的地区和人民更应关心和帮助他们早日实现脱贫致富的美好愿望。

充满希望的明天

三天调研中,了解到村民们最大的愿望,就是希望政府能为他们提供一些水泥,帮助他们建水池、建厕所、建猪厩;提供石棉瓦改造茅草房;帮助他们提高粮食产量,发展经济作物;帮助翻建学校危房;帮助建卫生室。就这些最最基本的要求,在他们看来可能已是很遥远的“奢望”了。

对于调研的所见所闻和亲身经历,我感慨万千,思绪久久不能平静。在共和国的大地上,在同一片蓝天下,城市与农村、沿海与边疆、平原与山区,不同地区人们的生活状况存在着如此巨大的差异,几乎是天壤之别。在这里,人们生活的贫困和艰难程度,对于没有亲自来到过的人们也许是难以置信和无法想象的。我深感扶贫工作任重道远,这些大山区里的贫困群众太需要帮助了,他们不仅需要物质上的扶贫,也需要思想观念上的扶贫。我一定要尽我所能用上海人民的强大后盾为他们的早日脱贫办实事、做好事,让他们感受到共产党领导的幸福,感受到社会主义祖国大家庭的温暖,感受到我们这个时代前进的脚步。

令人激动并值得庆幸的是,在我们对全乡八个村委会全面调研基础上,制订出了比较符合当地近期脱贫和长远发展实际的《上海援建绿春县大黑山乡“安居温饱”工程项目建设规划》已获有关部门批准,在上海市政府援滇帮扶资金中,首期投入300万元在包括罗布巩和拉龙在内的贫困程度最深的四个村委会实施以安居、温饱和社区发展为主要内容的综合扶贫开发工程,将有31个自然村、1379户、7286人从项目实施中直接受益。目前,这个项目已经启动实施,村民们的那些“奢望”一定会很快实现的。在实施这一项目过程中,我也将尽心尽责地去维护和代表村民们的根本利益,不辜负他们殷切期盼的目光,不辜负上海人民的希望。我衷心地祝福他们。

在这茫茫崇山峻岭之中,还有那更多像罗布巩、拉龙村委会一样贫困的人们,随着党中央西部大开发战略的实施,国家“十五”扶贫开发纲要的落实,在贫困地区人民的自身努力下,他们的生活将会一天天好起来。我们还仿佛听到大山在呼唤,她呼唤全社会更多善良的人们,伸出你们温暖的双手,献出你们炽热的爱心,给予他们更多的关心和帮助,让他们早日告别茅草房、告别失学、告别贫困,与全国人民一道享受生活的阳光。只要人人献出一点爱,世界就会充满爱。我坚信,边远山区贫困人民明天的生活一定充满希望,明天的日子一定更加美好,明天的笑容一定更加灿烂。