不辱使命 对口援滇

2017-03-30 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】

江顺标,1957年11月生。1997年7月至1998年12月任云南省红河州扶贫办主任助理,现任上海市奉贤区人大常委会委员、农业与农村工作委员会主任。

口述:江顺标

采访:丁惠义 朱海

整理:丁惠义 朱海

时间: 2016年1月21日

1997年7月2日,香港回归祖国的第二天,我作为上海市选派的首批12位援滇干部之一,满怀激情地踏上了云南省红河州的土地。在红河的援滇干部还有徐汇的陈怡、青浦的许卫峰、长宁的沈卫平。在帮扶工作中,我们视云南为第二故乡,把红河人民当作自己的亲人,真心实意地做到“真扶贫、扶真贫”。作为上海人民的友好使者,发挥了联络员应起的沟通沪滇两地之间友谊的桥梁和纽带作用,在我离开云南的时候,获得了云南省红河州荣誉州民的称号。18个月的援滇经历,虽然在漫漫人生中十分短暂,但却是我一生中不可多得的财富,在红河这片土地上,我经受了考验,学到了许多在沿海地区学不到的本领,心灵受到了震撼,思想得到了升华。

教育援助

我赴滇担任的职务是红河哈尼族彝族自治州(以下简称红河州)人民政府扶贫办公室主任助理。红河州位于云南省东南部,北连昆明,东接文山,西邻玉溪,南与越南接壤,是一个多民族聚居的边疆少数民族自治州。地势是西北高东南低,地形分为山脉、岩溶高原、盆地、河谷四部分。农业人口占总人口380万的84%。全州13个县市,有七个国家级贫困县,贫困人口多,贫困程度深。

到了工作岗位后,我为了掌握帮扶工作情况,克服语言不通,生活习俗不同的困难,跋山涉水,行程万里,深入基层,下到贫困县、乡、村、农户家,吃、住、行都入乡随俗,一切从简,与少数民族干部群众打成一片。

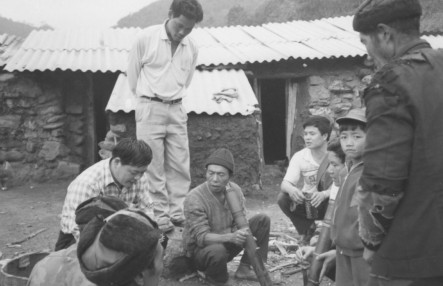

1998年,在云南偏远山区调研

经过一番调查研究后,我觉得要想从根源上改变红河州地区的落后面貌,必须把办教育放在首要位置。当时奉贤对口援助的红河县与石屏县有三个希望小学项目,其中红河县的两个项目已于1997年五六月份开工建设,只有石屏县的项目迟迟没有动静。

经过沟通我了解到,原来石屏县政府想把这个希望小学项目的资金挪用到石屏县城学校的升级改造工程。我立即与石屏县委、县政府沟通,我说我们的初衷是要支援最困难的地区,不是为了条件较好地区的升级换代,如果是这样,就改变援助的初衷了。石屏县委、县政府最后召开办公会议,决定接受我的意见,就在石屏县最困难的地区建一所希望小学。

为了进一步确定希望小学建在何处,我几乎跑遍了整个石屏县进行考察选址。由于水土不服,我开始腹泻,但为了让山区的孩子早日有学上,我吃点药,继续上路。

记得到大塘村选址那天,天下着大雨。跟我同行的有石屏县扶贫办副主任武家才,冒合乡党委副书记龙清福。他们告诉我说,这样的天气加上全是山土路,极其容易诱发泥石流,还是改日再去吧。我说一定要去,另外两个项目都已经开工了,石屏县也要赶上去!

于是他们就给大塘村的村公所打电话,电话没通,后来知道是因为下大雨,发生泥石流把电话线砸断了。我们就这样冒着雨,踩着泥泞的山路,几乎是爬到了大塘村。

到的时候是下午三点钟,大塘村的群众见到我们,非常高兴,当得知我的身份后,他们连连惊呼:“真没想到!”村公所党支部书记白阿金说:“上海干部到我们村你是第一人,州里面的干部到我们村你是第一人,冒着雨过来的州干部你又是第一人。”

群众看到我们去非常热情,忙前忙后准备晚饭,甚至还专门杀了一只羊。我急着找校址,在村公所书记带领下,我直奔大塘小学。学校只有一间房子,房子里面的地面已经湿透了,校长李文友告诉我,一旦下雨,屋外下大雨,屋里下小雨。当看到这一切时,我非常心酸,就在现场跟石屏县冒合乡、大塘村领导开会,当即确定将项目落在大塘村。那天,我来回徒步七个小时,13公里山路,记得那一趟回到住处,我的旅行鞋被染成了褐黄色,已经完全洗不掉了。

第二天,石屏县扶贫办主任胡亮明跟县委领导做了汇报。1997年11月,大塘奉贤帝高希望小学正式开工,1998年9月项目基本建成,一幢教学楼,八间教室,总建筑面积480平方米,辅助房105平方米。县委领导在全县三级干部大会上说:“如果我们石屏县的各级干部都有上海支边干部这样干事创业的劲头,我们石屏县脱贫速度就能加快了。”后来这件事上报到了云南省扶贫办,受到好评,上海人民广播电台还专门作了采访报道。

奉贤县对红河、石屏两县家庭经济困难、品学兼优的贫困生,还进行了“1+1”助学结对活动,共认助了150名学生。我作为一名在红河州工作的援滇干部,也认助了“大新寨奉贤希望小学”二年级彝族学生马文红同学,一直资助她直至大学毕业。

_ueditor_page_break_tag_项目援助

如今在农村发展沼气项目已经不是什么新鲜事了,但是在19年前的红河州,还是急需推广发展的领域。我在红河州扶贫办工作期间,非常注重把这一先进的理念引入这个地区,我们赴滇支边不光是资金的援助,更重要的是帮助村民找到脱贫致富的有效路径,这样的扶贫才是有效且可持续的。

当时有一个温饱试点村项目准备落户在石屏县大桥乡六美尼村公所大寨村,这个自然村一共65户,257人,有傣族、哈尼族、壮族等多个民族,以傣族为主,村民的生活极为贫苦。

我到这个村考察后发现,有一条山村公路经过这个村通往县城,交通还算便利。村民大多养猪,但是都没有猪圈,猪满山跑,吃饭的时候甚至在饭桌底下窜来窜去,气味难闻,污水横流,很不卫生。村民大多用木柴作为燃料,山上的树木几乎被砍光,做饭的时候烟熏火燎,很不方便。

要在大寨村施行温饱试点村项目,必须通盘考虑,既要考虑让群众脱贫致富,还要考虑因地制宜地发展,这样才能事半功倍。我们就想到了将猪圈养起来,利用猪粪实施“沼气猪圈”项目的方案。第一,沼气可以点灯照明,烧火做饭,不用再大量砍伐树木,能保护植被,保护生态。第二,建设猪圈,可以改善村庄环境,告别过去那种不卫生的生活方式。第三,猪粪经过沼气池发酵过后的材料,是很好的有机肥,可以栽种蔬菜。第四,这些原生态的绿色蔬菜可以通过公路直接运往石屏县城,从而大幅度提高村民收入水平。这个项目可以实现能源、经济收入、生态保护、生活方式等多种因素的有效整合,不但让群众脱贫,而且让群众的生活理念得到更新。

“沼气猪圈”的益处很明显,但是老百姓说,这个东西过去他们没有见过,都很疑惑。如何调动村民的积极性,也需要费一番脑筋。因为村民才是项目实施的主体,我们不能搞大包大揽,强迫实施,因此唯一的方法就是让村民见到实实在在的好处。

我们决定先在村干部家里搞试点,为鼓励先行者,按照政策给两户分别补贴了价值2000元的物资用于建造沼气池。待试点的两户“沼气猪圈”建成后,我们组织大寨村所有村民去参观,并请技术人员为他们介绍。猪粪都冲进了地下沼气池里,再也没有了难闻的气味,粪便经过发酵产生沼气,还可供一家人做饭、烧水、照明用,很是方便,操作起来也特别简单,一边讲解,一边示范。

1998年3月,到云南大寨村指导沼气猪圈工程

干部带头,群众很快就跟上来了。大家纷纷表示愿意建设沼气猪圈,大寨村的温饱试点村项目全面启动,在县里派出的技术人员的帮助下,在村民的辛勤劳动下,大寨村共建成51座猪圈、厕所、沼气池三配套的“沼气猪圈”工程,我们资助农户价值五万多元的建设物资,形成了以沼气为纽带的循环经济,拉动了养殖业,调整了种植业结构,实现了农户生态家园的连锁效益,提高了村民的生活水平。通过温饱试点村工程,使所在村农民真正得到帮扶,尝到甜头,增强脱贫信心,以点带面,为所在乡起到示范作用。

在资金的运行上,除了无偿补助的方式,我们还结合当地政策,为那些有需要的农民提供小额贷款,不收利息,保障了农民在生产过程中的投资。沪滇帮扶是一项长期的工作,因此我经常下乡到户指导工作,记得最开始的时候因为语言不通,群众对我还有些陌生,我就让他们放松点,不要拘束,我们到这里来是扶贫的。后来群众跟我越来越熟悉,看到我们不辞辛劳、跋山涉水,帮助他们脱贫,激动地说:“真正的共产党干部来了。”

1998年9月25日,沼气猪圈工程建设完工,江顺标(右一)和村民一起试用沼气灯科技援助

如何让群众通过掌握一些生产技能而实现脱贫致富,这是我在红河州工作期间一直在思考的问题,“授人以鱼不如授人以渔”,如果解决了这个问题,我们既可以调动群众脱贫的积极性,又可以为扶贫工作提供动力,从而使群众的日子一天比一天好,一天比一天有盼头。毋庸置疑,依靠科技帮扶是解开这道难题的金钥匙。

巍巍哀牢,山高坡陡,峰峦重叠,沟壑纵横。坐落于哀牢山区的红河州,集边疆、山区、民族、贫困为一体,农业人口占总人口的84%,主要依靠种植业与养殖业。我们详细研究了当地的情况,因地制宜、一切从实际出发是保证项目接地气而避免出现水土不服的根本原则。

1998年9月由奉贤县援助建成的红河县畜牧局良种猪繁育基地种植业方面,重点对田块进行改造优化,调整作物种植结构。我积极联络,先后陪同上海百事食品公司的中外专家,多次深入石屏、建水、泸西县进行考察,使大西洋马铃薯种植项目在红河州实施,1998年9月在石屏县龙武、冒合、陶村、新城四个乡建成百事食品公司原料基地,依靠科技把冬季闲置的土地利用起来,种植马铃薯300亩。在架车乡仰普村进行了“发展干果(核桃500亩)为主,养猪养羊为辅”的项目。利用扶贫示范基地建设,在红河县发展荔枝、芒果、龙眼等110亩。

养殖业方面,通过对种猪、种羊进行优良配种,为农民提供优质品种,利用温饱试点村项目的实施,在石屏县冒合乡大塘村开展了“改造坡改田60亩为主,发展养猪养羊为辅”的项目。为了使奉贤援建的“良种猪繁育基地场”的扩建工程能顺利完工并发挥应有效益,我先后三次到现场进行具体指导,又陪同红河县畜牧局局长徐克功一起到蒙自县“沪滇农业开发有限公司”,洽谈引进上海梅山良种母猪50头。1998年9月工程完工,新建猪舍24间250平方米,饲养生产母猪500头,公猪5头,每年向红河县农民提供良仔猪4000头。

在石屏县我们重点援建了“种羊基地场”。原来他们养的龙陵黄山羊,生产率不高,我们引进努比羊(公羊)与本地黑山羊(母羊)交配后,可生产两头,存活率也大幅提高,1998年6月基地建成,有种羊舍两幢,120平方米,青贮氨化池60立方米,水池60立方米,修缮厩房250平方米,引进种公羊260头,每年可向石屏县农民提供良仔羊1000头。

依靠科技帮扶群众脱贫除了靠政府推动,也需要群众的自发参与,群众的自发参与就需要考虑生产投资问题,还要考虑群众掌握科技的水平。为此我们专门组织科技培训班,让他们通过培训了解与掌握种植业与养殖业方面的生产技术。

_ueditor_page_break_tag_医疗援助

医疗卫生工作是关系到提高全民族素质、保障生产力、振兴经济、维护社会发展和稳定的重要工作,是关系人民群众的健康,关系千家万户幸福的重要民生问题。红河州地区医疗资源非常匮乏,加上山区交通不便,就医难成为当地一个迫切需要解决的难题。我们对贫困地区进行帮扶的主要目的就是要用切实可行的办法帮助当地群众改善贫苦的状况。

我们首先通过捐赠医疗设备来充实当地的主要医院,加强受援医院能力建设,全面提升受援医院的服务能力。1997年10月,奉贤捐赠了救护车、心电图机、显微镜、722光度计、膀胱镜、导链等医疗设备,这批医疗设备改善了红河县人民医院、中医院、防疫站、药检所等部门的设备条件,为红河县人民就医提供了有力保障。我负责具体联络,在设备使用过程中,当地医院发现由于运输损耗,有的设备无法使用,我经多方协调,又与奉贤县卫生局联系妥当,专门把无法使用的设备带回上海予以及时调换。

红河县乐育卫生院因为资金缺乏,房屋年久失修,已成危房,每逢下雨天就漏雨,安全隐患很大。我们根据当地卫生部门的建议,从奉贤有限的捐助资金中拿出三万元,对乐育卫生院进行维修。1997年12月,完成了维修工程门诊、药房共300平方米,大大提高了医务人员的工作热情,为2.3万人的就医改善了条件。

有了较好的硬件设备,当地的医疗服务能力也就硬气了,但光有硬件也不行,为了提升红河州卫生人员的服务素养,我们还实施乡镇卫生院全科医生培训项目,对乡镇卫生院、村卫生室人员进行培训,以提升农村卫生人员服务能力、自学意识、自学能力,建立健全人才培养的长效机制。

当地有一个风俗,就是老人过世时一定要在家里,如果是在外边的话,会觉得不吉利。因此,当地人如果得了大病,一般都会选择在家中静养。即使选择看医生,也只能靠人力担架,一步一步抬到县医院。

为了解决这个问题,我们既尊重当地风俗,又让当地群众得到医疗保障,最好的办法就是让医疗进到群众的家门口,让群众看病变得便利。白玉兰卫生室工程是以上海形象标志白玉兰为载体的帮扶项目,可以解决这个问题。这个项目严格实行标准化建设,统一配置医疗设施,统一配备医护人员。在白玉兰卫生室工程建设过程中,我时刻关注着建设进度,严格考核验收,把好质量关,验收通过则为之挂上统一标识,让这一整套硬件软件建设可以保障群众看病放心,看病踏实。1998年在红河县援建车古乡利博村、架车乡牛威村、阿扎河乡洛孟村、垤玛乡蔓培村共四个白玉兰卫生室,在石屏县援建冒合乡大塘村、大桥乡六美尼村共两个白玉兰卫生室,分别解决2605户12740人和623户2725人的就医难问题,使少数民族群众在家门口就可寻医问诊。

1998年11月28日,红河县车古乡利博村卫生室建成时,江顺标(右二)与村干部合影医疗帮扶给红河州的群众带来了极大实惠,通过医疗帮扶,当地群众看病更方便了。我看到他们的身体健康有了保障也感觉到自己的工作是有价值的,是受到群众认可的,内心也有了成就感。

在对口帮扶的18个月,上海市和奉贤县二级对口石屏县、红河县共签订协议项目28项,捐赠衣服300吨、45.5万件,建立“手拉手”友好学校七所,接待双方往来代表团八批100人,协议援助资金239.2万元(市60万元,县179.2万元),到位239.2万元。

一年半的时间很快就过去了,但在我之后的工作历程中,我从未忘记云南红河的山山水水,从未忘记红河州人民对我的关怀和爱护。我也努力运用在红河学到的工作经验、工作方法,坚持在贫困地区这个特殊的环境下磨炼养成的优秀作风,勤政为民,为沪滇友谊大厦添砖,并在新的岗位上贡献自己的力量。