雅鲁藏布江 流淌着我永恒的西藏情结

2017-03-16 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】沈培新,1962年11月生。现任上海嘉宝实业(集团)有限公司党委书记、副董事长。2001年至2004年,为上海市第三批援藏干部,担任中共拉孜县县委书记。

口述:沈培新

采访:居培红 戴建军

整理:居培红 戴建军

时间:2014年3月17日

“两个倾斜”推动了“安康工程”

2001年5月,我们去西藏不久,中央召开了第四次西藏工作座谈会,按照中央的精神和要求,上海提出援藏工作“两个倾斜”,即“向基层倾斜、向农牧民倾斜”,着力改善农牧民的生产生活、教育、医疗卫生条件。所以,我们这一批援藏干部在推动拉孜县经济发展、城镇建设的同时,提出了一个“安康工程”创建工作。

“安康工程”是我们第三批援藏的特色工作,没有现成的经验和做法,也可以说是“摸着石头过河”。当时我们提出了五句话,很简单,也非常符合拉孜实际。第一句话就是“灯亮、水通、路平、树绿”,主要是整治好环境和最基本的设施建设。大家也知道,农村卫生环境不是很好,而且高海拔地区绿化很少,生态环境很脆弱。第二句话是“家家有副业,户户能增收”。我们通过扶持一些农机、农具、蔬菜大棚,开设旅馆、小店,赠送太阳能灶等,来帮助农民搞副业创收,改善生活。第三句话是“看得到电视、听得到广播”。在当时对西藏农牧民家庭来说是很难做到的。第四句话是“三室配套”,就是配备村委会办公室、文化活动室、卫生室。原来只是乡里、镇里有这样的“三室”,但也很简陋,村一级基本没有。还有一句话是“环境整洁,社会稳定,生活安康”。这是总体目标,要在创建过程中,特别是创建之后,给当地的农牧民带来很大的实惠,村容村貌得到很大的改变。

我们首先选择一个村,开展“安康工程”的试点。查务乡的那布西村是我联系的点,率先开始了试点,后来在总结经验的基础上,每个援藏干部负责一个村,总共选择了6个村,每个村安排20至30万元资金,开展了“安康工程”的创建。

说真的,三年援藏工作怎么做,对我们来说是一种考验。当时,我记得我们进藏时经常说的有三句话:进藏为什么,在藏做什么,离藏留什么?我们拉孜小组的援藏干部提出了“出思路、办实事、树形象”的总目标和“建设西部重镇、打造堆谐之乡”的发展思路。当时,有的干部有异议:拉孜各方面的条件毕竟还比较差,这样提符合实际吗?事实证明,今天的拉孜就已确定为日喀则的“西部中心”,正在加快建设开发。堆谐,在拉孜有着深厚的群众基础和悠久的历史,我们提出把拉孜建成“堆谐之乡”,创立拉孜文化品牌。经过多年的努力,一支由拉孜普普通通农牧民组成的堆谐表演队参加了全国少数民族文艺汇演、首届CCTV中国民族民间歌舞盛典等展演,当我在2007年的央视春晚上看到拉孜堆谐表演时,真是激动得手舞足蹈。

拉孜文化广场得了“雪莲杯”建筑奖

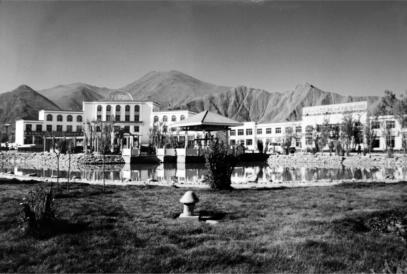

荣获“雪莲杯”的拉孜文化广场

拉孜文化广场是我们上海对口支援的一个重点项目,也是当时拉孜县对口支援项目中最大的一个。为了把这个项目做好,我们拉孜小组的援藏干部倾注了很多的精力。在资金有限的情况下,既要想办法建成有一定的规模,又要保证质量、进度,为此我们想了不少办法。譬如说,高海拔上的树是很珍贵的,栽种的成活率不高,大树移栽的成活率更低,我们就兼顾现有的树木来做规划,设计大楼、辅楼和一些配套设施时,尽量把这些树保留下来。另外,为了节约资金,我们尽可能地利用当地资源,包括石板、砂石之类,以降低成本。

在项目实施的前期准备时,我们根据当地实际和民俗风情,先把草图画出来,大家觉得可以了,然后再叫正规的设计部门去设计。还有广场前面的那个湖,我在图纸上画好并经论证确定后,自己到现场用石灰把湖的轮廓画出来,然后由施工队开挖。自己动手,也省了一些经费和反复论证的时间。包括我设计的凉亭,看上去像现代园林风格,通过梁柱和吊顶上的彩绘又凸显了藏族风格。考虑到今后的管理和运作需要,我们还建设了配套的商业用房,希望能够“以文养文”,这样既可促进县城的商业发展,又能增加日常的管理资金。拉孜文化广场建成后,还得到了西藏建筑的最高奖——“雪莲杯”奖,这是特别让我们感到骄傲和自豪的。

我们是2001年进藏的,在做了一些前期的调研和准备工作后,2002年6月文化广场破土动工,2003年10月正式竣工。11月28日,我们在新落成的文化广场举办了拉孜堆谐文化节和“三年建设项目的落成竣工典礼”,包括拉孜中学、日拉公路等其他国家援藏项目,当时自治区有关部门的领导、地区领导都参加了庆典。

文化广场占地约2万平方米,建筑面积3500平方米,总投资1000多万元,绿化面积达6000多平方米,还设计建造了一个人工湖,那时在节假日里湖里还有游船荡漾呢……建设文化广场的主要目的是为了丰富当地群众文化生活,功能上有文化培训、会议商务、文体活动等,后来成了集购物、餐饮、休闲、健身于一体的综合性活动场所。

拉孜地区通电了

拉孜地区通电是我结束援藏的那一年,2004年春节前后试通电的。刚到拉孜的时候,给我印象非常深的是到了晚上,街上大大小小全是汽油、柴油发电机,整条街上“啪啪啪啪”闹个不停,汽柴油烟味满街都是。我们县委大院也就靠一个50马力发电机,时常还要停电维修。当时,地委、行署的文件基本上都是靠传真件发送的,机要室专门配备了一个小发电机,有传真件,就用绳子拉一下发电,再传真过来。去理发,要吹风,你得稍等一下,把外面发电机拉一下,发了电才可以吹风。生活在大城市里的人,没有电的生活简直是难以想象的。孩子随家属来探亲,没有电,没法上网,没有电视看,住了两三天,就吵着闹着要回去了。我们真真切切地感受到,解决拉孜的用电是当务之急。如果一个县没有电,要实现地方经济社会的发展谈何容易,建“西部重镇”,就成了一句空话。

看到这个情况,我们就下决心要彻底解决拉孜的通电问题。通不通电,对拉孜的经济社会各方面的发展,都会带来很大的影响。这个项目需要投资大约1.8亿元,作为我们上海对口支援的项目,肯定是没办法安排的,上海三年对口支援的资金、项目已经锁定了,唯一的希望就是我们全力争取列入中央援藏的项目,得到中央援藏资金的支持。为了这个,我还拦过自治区主要领导的车。当时,我们得知西藏自治区常务副书记杨传堂在定日县,回程要经过拉孜县,就和负责援藏项目的县委常委、组织部部长田献聪,还有负责建设的副县长顿吉,准备好了情况报告,在路上把他的车拦下来,并把申请通电的材料递给了他。我们还通过时任上海援藏总领队、日喀则地委副书记尹弘,帮我们多次协调自治区有关领导和有关部门,争取项目支持。

因为这是中央的对口支援项目,项目评审要到北京去。那时正是“非典”高危时期,2003年3月24日我们到了北京,接我们的那个司机说:“这个时候你们还进来,不要命啦!”原定两天的会议压缩到一天,结束以后,我们就马上回到了日喀则。记得正逢召开日喀则地区的一个领导干部会议,我和同行的顿吉县长一起被隔离了一个星期。在评审会上,专家认为整个拉孜地区用电量比较小,而中途损耗又比较大,从经济角度考虑,从日喀则拉电网到拉孜很不划算,他们觉得这个项目可以不上。我听了非常着急,好不容易已经提到了专家评审这个层面,如果不能通过,真的前功尽弃了。那个时候我就什么也顾不得了,据理力争提出了自己的观点:“西藏对口支援的项目,不是单纯从经济角度去考虑的,还要从政治角度和长远发展的战略高度去考虑。拉孜是日喀则的西部重镇,在这里建一个输电站,不仅可以解决当前县城老百姓用电的现实问题,而且也是满足拉孜自身经济社会发展的紧迫需要,更是以拉孜为中枢辐射到周边其他的县,为整个日喀则西部发展创造条件。”我想,日拉电网项目通过评审,离不开我们的不懈努力。

日拉电网总长150多公里,而且翻山越岭,施工难度非常大,建成这个项目真的很不容易。电网从2003年开始施工,铁塔一个个架起来,就像一个个威武的钢铁战士。通电之后,县城里的小发电机没了,晚上变得安宁了,彩电、冰箱等家用电器一下就增加了很多。后来,又经过农村电网建设,乡镇和村里全都通了电,老百姓的生活得到了很大的改善。前面说过,“安康工程”要让群众“看得到电视,听得到广播”,现在有了电,这些问题也就迎刃而解了。所以在我们的任期当中,拉孜通电应该说是值得骄傲的一个项目,它为拉孜和日喀则西部地区的长远发展奠定了基础。

《援藏日记》录下了真情实感

在援藏期间,我还写了45万多字的《援藏日记》。援藏三年,对我的一生来说,应该是影响最大、感触最深的三年。你想想,一下子从海拔仅4米的上海,要到远在万里之遥、海拔4000米以上的西藏拉孜工作,对我来说真是一种考验。不仅自己担心,还有亲戚、朋友都为我感到担心,我老母亲是在组织上最后确定了之后才告诉她的,为此老人家不知流了多少眼泪。我想这三年一定是非同寻常的三年,是磨砺意志、极富挑战的三年,是值得去记录、去怀念、去感悟、去回忆的。另外,当时拉孜没电,相对来说业余生活比较枯燥,养成记日记的习惯,也可以充实业余生活。

《援藏日记》记的大多都是流水账,也有不少对当时所发生事件的一些看法和感受,有些的确是感受很深的。刚去的时候,我们下乡去调研,去看看农牧民的家庭、看看乡政府的所在地,根本不是我们在上海能想象的。我下乡经常是“三空”啊,“肚子饿空、口袋掏空、车上送空”。下乡的时候,自己出钱,叫司机去买点肉、蔬菜,送到乡里给乡干部改善一下伙食;乡里的干部很辛苦,平时吃的东西很少,也不忍心再给乡镇添麻烦,所以就尽可能地回到县里吃,饿着肚子三四点钟回到县里是常事;看到那些孩子生活条件很差,就买些水果和糖果给孩子们,有时就几十块、几百块地送点钱,口袋里经常是掏空为止。现在回想起来,坚持下来觉得不容易,但很有价值。

我当时还组织编写了一份《雅江》援藏简报,经常是我自己写稿、拍摄、编排、审定。之所以取名《雅江》,“雅”是取流经拉孜的雅鲁藏布江的“雅”字,“江”是指上海黄浦江的“江”字,寓意“两江合一,沪藏一家”。《雅江》一个月出一期,办简报是出于以下几方面考虑:一是便于三年援藏资料的积累和结束时的总结;二是要让单位、家属、组织部门了解我们工作、生活情况;三是要让藏族干部们也了解援藏干部在做些什么。发送的对象主要是我们小组的援藏干部、家属、派出单位和上级组织部门、县里的几套班子和各个部门以及援藏联络组的领导。应该说,简报起到了很好的宣传作用。

帮扶小措姆结下藏汉情

“三个一”是我们到拉孜工作后提出的一项工作制度,明确援藏干部和县几套班子领导每人联系一个乡镇、一个村、一个家庭。这样可以掌握基层实情、了解民意、解决问题,为县里的重大事项决策提供重要依据,按照现在的说法就是“接地气”。

我联系的是查务乡和那布西村,联系的家庭就是措姆家,我们现在还保持着联系。我回沪已经10个年头了,当时10来岁的小措姆现在已经是20出头的大姑娘了。当年,他们家的经济条件相当差,小措姆弹六弦琴很有天赋,还得过奖。我第一次到他们家,让小措姆弹一曲六弦琴,一看这哪是六弦琴?就是一把只剩三弦的“三弦琴”了。琴是她哥哥自己做的,音箱是用废弃的东风卡车的灯罩做成的,虽然还可以弹奏,但是心里真的不是滋味。我当即答应送她一把真正的“六弦琴”,当时花了250元托人做了一把,并在当年的“六一”节送到了小措姆手里。我想,拉孜有上千户贫困家庭,我虽然不能改变所有的贫困家庭,但改变一个家庭的贫困状况是能够做到的。就这样下了决心,要扶持这个家庭尽快脱贫。建房,给他们买木料;种植结构调整,给钱买土豆种子、肥料;创收,协调银行贷款5000元,自己捐助5000元,买了小型运输拖拉机。后来,又给他们家装了太阳能电池板,通了电话、买了彩电。一年后,他们家成了村里第一个建楼房、第一个有电话机、第一个有彩电的家庭,生活有了很大的改善。我记得结束援藏之前,只带了自己的替换衣服,剩下的鞋子、衣服都留下来送给了措姆家,还有一套我进藏时穿的西装,也送给了措姆哥哥。

弹六弦琴的措姆

刚帮扶的时候,小措姆才十来岁。我跟她说,你要认真读书,知识能够改变人的命运,不管你读到什么程度,读书的费用全部由我负担。她先是在日喀则上中学,后来到拉萨去上中专、大专,学费和每个月的生活费等我都按时寄过去,兑现了我当初的诺言。现在她已大专毕业了,在阿里地区工作。记得小措姆刚读大专的时候,什么被子、脸盆、衣服等日常生活用品,我全部给她汇了钱备好。她读中专和大专期间,一年大概资助的费用在一万元左右。她家的确困难,如果没有这样的资助,恐怕就读不起书,也就很难有今天的成就了。

结束援藏工作已经10年了,牵挂的不仅仅是一个家庭,拉孜和整个西藏的事情,都会牵挂,这就是我们援藏干部经常讲的“西藏情结”,而且这份情结还影响着我的家庭和很多朋友。举一个很简单的例子,当时还没开通西藏卫视,我80多岁的老母亲经常看中央电视台的“天气预报”,关注的就是西藏的天气。我喜欢听西藏的歌,唱西藏的歌,很多好朋友也喜欢上了西藏的歌,什么《青藏高原》《妈妈的羊皮袄》《高原红》等,都能哼唱。

对我个人来说,援藏三年,得到了锻炼,也有了收获。这三年的摸爬滚打,对自己能力、思想境界的提升,特别是面对困难、面对挫折的淡定和坦然,都有很大的帮助。同时,对援藏工作的重要性,也有了更深的理解。我们一直讲民族大团结,怎么团结?实际上,我们是用自己的行动在做民族团结的工作,我们一直说要建设小康、和谐社会,我深深地感受到没有西藏的小康就没有全国的小康,没有西藏的和谐就没有全国的和谐。

现在国家出台的对口支援政策越来越多,支援力度也越来越大,这相当好,为西藏的加快发展、科学发展、和谐发展创造了优越的条件。援藏三年的一切历历在目,还是那样熟悉、那样亲切!让我感到最欣慰的是当时我们提出的发展思路和理念,有的已经实现了,有的正在一步一步地实现。我很向往西藏,向往我的第二故乡拉孜,也常想着能经常回到拉孜去看看。我甚至打算退休以后,自己开车进西藏,去会会老朋友、老同事、老乡亲,去看看那里的变化,深层次地去感受留在那里的亲情和友情,去感受西藏和拉孜与时俱进的变化。