援藏无悔 援藏无愧

2017-03-16 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】钱厚德,1969年1月生。现任静安区科学技术委员会副主任。2004年至2007年,为上海市第四批援藏干部,担任日喀则地区发改委副主任。

口述:钱厚德

采访:范建英 杨晔

整理:范建英 杨晔

时间:2014年3月12日

我是1969年出生的,作为第四批援藏干部,我当时进藏时35岁,正好是我们这一批援藏干部的平均年龄。我之前在静安区从事的是信息化工作,到西藏以后负责的是日喀则地区的“十一五”发展规划的制定,角色差异很大,但我在三年的援藏生活中尽可能地转变角色,完成工作任务。三年中有辛酸,有收获,给我留下了很多美好的记忆。

西藏是我的第二故乡

时间飞逝,转眼我已经离开西藏近七年了,这段历史虽然已经结束,已经是过去时,但回忆起来感慨很多,很是激动。原本随着时间的推移已经尘封的历史,回想起来仿佛就在眼前,所接触的人、物、事完整地、清晰地展现在自己脑海中。这段经历对自身的影响实在是太大了,收获也是很大。

我们去援藏,说是支援建设,我个人认为不如说是和西藏人民一起把西藏建设得更好。由于历史的原因,西藏和上海等发达地区的差距是很明显的,当时整个日喀则地区基础设施建设是比较薄弱的,经济、社会、医疗、教育等方面和发达地区相比差异很大,且各县发展也非常不平衡。正是因为这种差异性,我们才要去援藏,才要和当地老百姓一起实现西藏的跨越式发展。我们在西藏的三年,与当地干部群众像一家人一样,我们的交流是观念、理念上的认可和接近,是文化的交流。要实现西藏的跨越式发展,我认为就是要真正转换角色,融入当地的工作。对我自己而言,是要带着感情融入西藏。

据说,第一批援藏干部去的时候各方面的差异非常大,但随着一批又一批的援藏干部的深度交流沟通,文化、理念越来越接近了。西藏干部对上海干部可谓“情有独钟”,对上海人充分信任,对上海干部的工作充分认可,上海干部获得的认同感非常高。能有这样的效果,是和前几批的援藏干部打下的基础分不开的,是长期建立起来的信任,是对上海干部的支持,是对上海干部百分之百的放心。上海人在西藏工作中能够从大局出发,秉承低调务实、顾全大局的态度。当地干部群众愿意主动和我们攀谈,愿意和我们交朋友,上海人在那里有比较扎实的群众根基。这是一批批援藏干部打下的感情基础、工作基础、人情基础。

编制日喀则地区五年工作规划

我在西藏的首要工作是编制日喀则地区五年工作规划(即“十一五”发展规划)。我接到任务时听到的第一句话是:“上海干部来帮助我们做规划,我们放心。”我认为这句话表达了两层意思:一方面,当地干部认为上海人聪明,有智慧,视野开阔,思路清晰,理念先进,有发达地区的理念,思考能力、综合能力都很强,这是对发达地区总体的感觉;另一方面,当地老百姓对上海人民印象好,这样一个艰巨的任务需要具有奉献精神的人来做,规划工作要做大量的工作,要思考,要统筹,必须要有奉献精神。我是带着压力承接了这项任务,我原来在静安区是做信息化工作的,涉及面相对比较窄,而现在让我做日喀则地区的五年工作规划,涉及面广、领域深,工作差异非常明显,要有全面的谋篇布局的战略眼光。为了帮助西藏能够实现跨越式发展,我欣然接受了这个任务,但也感受到这项工作的艰巨。我对西藏怀有深厚的感情,再加上当地干部的高度信任,我认为做好这项工作义不容辞。

西藏的发展有一个轨迹,要谋划日喀则地区的发展蓝图,就要对整个地区之前的规划执行情况、发展状况有深入了解,对存在的问题有分析判断,通过全方位的分析思考,做出理性的形势判断。要从全国、东西部地区的差距,或者东西部发展的趋势来分析。同时,在调研的基础上,要听取广大农牧民、干部的意见,大量听取意见建议,在数据综合统计的基础上,描绘五年的规划蓝图。在整个编制规划过程当中,我是怀着对西藏的热爱,边学边做的。我具体负责协调推进,做了广泛的调研及材料的搜集,并多次召开座谈会,还专门成立了写作组,将成员集中起来做研究,对思路及文字进行反复琢磨。

大家知道,在西藏脑供血不足的现象时有发生,对我而言,制定规划会导致用脑过度。我们在工作中就有这样的经历,一次到钟山去调研项目,遇到一个陡坡,走到一半就感觉负重千斤,寸步难行,在这样的情况下还要交流项目,真的很难受,没办法,只能咬牙坚持。还有一次我们在县里开会,到最后我是直接被专车送到了医院打点滴,因用脑过度,实在支撑不住。像这样的事例很多,每个人的身上都发生过。我作为参与重点项目的人之一,工作的投入严重超过了用脑负荷,时有大脑缺氧的现象发生,这种高度用脑的工作历时一年多,最后“十一五”规划的编制工作得以圆满顺利完成。这个规划得到了日喀则地区地委、行署有关领导的支持。事实证明,我们拿出的规划材料与当地的情况是吻合的,目标是可行的,是有针对性的,是有项目支撑的。这个规划的落地,意味着中央及全国各地对日喀则地区的支持有了一定的参考基础。

项目责任化 责任具体化

从当地跨跃式发展来看,我们要做到工作项目化,项目责任化,责任具体化。项目来源有两个,一是各地方的支持,包括中央及上海的支持,另外是当地本身的安排。资金的来源也是两部分,一部分是上海市的统一资金,还有一部分是我们援藏干部自筹的资金。项目的安排意图,我们是按照援藏总方针和上海市委、市政府的总体要求,市委组织部、市合作交流办的总体安排来实施的。在安排中我们也是多次强调要重点关注什么,聚焦什么。联络组在多个场合反复强调要向三农项目倾斜,向农牧民地区倾斜,向县镇倾斜,向基层倾斜,这是我们项目支撑的主要意图。在资金的统筹上,我们严格贯彻上海市的要求,在地区和县里平衡时,我们优先支持县里的,优先满足西藏农业的发展需要,满足基层的需要,满足农民的需要。我们不光作了明确要求,实际操作中也是严格执行的,我们坚持不搞形象工程和政绩工程,因为任何一个工程都代表了上海的形象,质量要求必须严格。在援藏干部中上海干部的口碑非常好,一是项目抓得住重点,符合当地的要求;二是工程质量好,质量过硬。

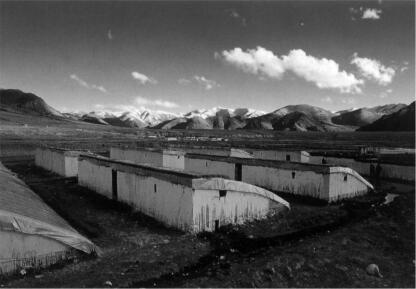

上海为日喀则地区援建的蔬菜大棚

同时我们在项目安排上注重“造血”,而不是输血。就是真正地让当地老百姓掌握一种能力,一种可提升的本领,来培育“造血”功能。在教育和医疗等各个方面,我们都有扶持项目。我们在拉孜县成功地引进了上海川沙地区的8424西瓜,很受当地百姓的欢迎,西瓜的成功栽种得到了当地居民的喜爱。我们的大棚种植也很成功,当地蔬菜的种植效益也有所增强,基本满足了自给自足。我们还在当地造了制氧场,交给当地负责管理,这是一种产业发展,以后可以市场化运作。同时,我们在工程建设结束后要求及时结账,资金要及时到位,不拖欠工人工资,不留“尾巴”。这是上海的总体要求,也是一个硬性指标。

在工程质量和资金到位方面我们建立了很多相关制度。一方面,联络组成立了项目工作组。工作组里有各行各业的同志,分工负责。建设局的同志负责抓工程建设的进度、质量和质监,审计局的同志负责工程质量的审计,发改委的同志负责项目的计划安排。我们项目组是分工负责,严格把关,全方面贯彻联络组的意图。另一方面,我们建立了完善的管理制度。我们的管理办法是和西藏当地相结合。在项目的安排上,项目是和当地结合起来制定的,并不是我们单方面的意图,我们要通过日喀则地区发改委的认定,并且要通过日喀则地区发改委审议后报上海备案,这样避免了各自为政,资金的安排落实也比较好办。在立项上,我们与当地发改委紧密配合。在招投标上,我们严格按当地办事程序进行,上海干部完全不参与。在质量建设验收环节,我们有质监站的同志,他有一票否决权,当地干部都知道如果工程没有得到他的通过就没有办法通过验收。这一整套的管理办法主要是要和当地结合,相互补充,防止建设过程中可能出现漏洞和偏差。事实证明,这套管理制度非常有效。

我们的项目是统筹安排的,我们的原则是要把钱统一用到刀刃上。我记得有一个项目是县里的饮水工程。当时这项工程并没有列入我们的计划,项目到执行中期发现资金还有缺口,由于工程和地区老百姓联系非常紧密,我们通过联络组请示上海后,动用了一部分配套资金,才使得这个项目能够顺利完成,我们为当地老百姓解决了急、愁、难的事情,得到了当地老百姓的进一步认可。我们要把有限的资金用好、用活,把为基层服务的意图自始至终得到有效地体现。

老西藏精神的鼓舞

老西藏精神中总结了五个“特别”,就是特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能奉献、特别能团结,我们时时刻刻按照这几个要求来做好援藏工作。也正是有了这种老西藏精神的鼓舞,我们非常顺利地完成了任务。

我在西藏的主要工作是规划和项目的安排落实。刚进藏时由于不适应经常头痛,这就是我们所面临的工作环境。而我所从事的工作需要保持清醒的头脑,我就经常在口袋里带上纸和笔,以便记下资金到位情况和投资情况,这样才能回去及时查账以便商议,这样做也是为了防止自己的遗漏,保证不出纰漏。所有项目的每一笔进、出账我都参与,资金来源比较散,有对口的,也有到当地去“化缘”(融资)来的,进、出账目必须对得上,否则出现资金问题就是大问题。西藏的特殊环境、我的工作性质决定了我必须要想办法尽可能地保证自己的头脑清醒。

我们为了适应西藏的工作环境,还形成了一些行之有效的办法来保证自己身体状态的良好。我们联络组每天晚饭后都要集中在一起散步,很有规律。散好步再到总领队的房间去聚会,安排打牌、下棋、下四国大战、打八十分等。通过这样的一些娱乐方式来保证我们身心健康。我们还买了泡脚桶,打牌的时候泡泡脚,出出汗,避免类风湿、痛风的发生。这样做实际上是对援藏干部的爱护,通过这种方式交流感情,保证队伍凝聚力,以便大家能够投入到各自紧张而愉快的工作中。

在上海援建的日喀则地区扎什伦布寺广场前留影

对我来说,在西藏的工作完全是一个全新的领域,是对工作岗位角色的挑战。现在回头看,编制规划工作提升了自身的能力,思路越来越清晰,理念越来越全面。如果没有这段经历,就很难站在一定的高度谋篇布局,如果没有这段经历,自身就很难从广度和全局上加以认识。所以西藏的工作经历是对自己全方位的锻炼。我们在将上海的发展理念引入西藏的同时,也收获了在西藏工作的低调务实、任劳任怨,继续发扬不怕苦不怕累的作风,这也是共产党员最起码的觉悟。

援藏三年的生活非常辛苦,但也很快乐,收获了友谊,收获了新的理念及工作的方法方式,援藏无悔,援藏无愧!