用真情打动西藏

2017-03-24 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】张兆田,1952年11月生。1995年至1998年,为上海市第一批援藏干部,先后担任中共亚东县委常务副书记、县长,日喀则地区行政公署党组成员、常务副秘书长,兼任地区城建环保局党组书记。

口述:张兆田

采访:黄金平 周炯 张东保

整理:张东保

时间:2014年2月20日

到艰苦地区去工作,我一直是有思想准备的。但是去西藏工作,却是在我毫无思想准备的情况下,非常突然地摆在我面前的。

没二话好讲,主动报名

我清晰地记得,1995年3月14日,宝山区委召开了选派援藏干部动员大会,全区45岁以下、副处级以上的中青年干部悉数参加。区委副书记胡廷福把选派援藏干部的目的、方法、要求给我们作了简短而又明确的动员。他说:“我们这次选派干部到西藏去任职,是中组部直接部署的一项非常严肃的政治任务。选派援藏干部是个人自愿与组织安排相结合,以组织安排为主。这是对每一个共产党员、每一个中青年干部在关键时刻的一次重大考验,希望每一个党员干部都能经受这样的考验。”之后,工作人员给我们每人发了一张实名制的问询表,表上列出了“你对援藏工作的态度”三个选项:一是主动报名,二是服从组织安排,三是不去(请说明理由)。

我听了动员,感到热血沸腾,根本没有过多考虑,就填了主动报名。我当时是怎么想的?第一,是长期受党的教育所形成的本能反应,觉得作为一名共产党员应该时刻听从党的召唤,作为一名国家干部,应该是国家利益至上。现在是组织发号召,党要求你去,没二话好讲,上!第二,是建功立业的心底渴望,我从小就有“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的英雄主义情结,渴望报效国家、建功立业。这次去援藏是一次报效祖国的实际行动。第三,是励志格言的精神引导,苏联小说《钢铁是怎样炼成的》作者奥斯特洛夫斯基有一句名言:“人的一生应当这样度过:当你回忆往事的时候,不因虚度年华而痛悔,也不因碌碌无为而羞愧。”到年老时回过头来看,假如没有什么建树的话,这是很遗憾的人生。现在有机会让你在年富力强的时候干一番事业,是一次难得的机遇。40多岁正好是有经验又精力旺盛的时候,到西藏去,如果太年轻,可能适应不了那种异常复杂的工作环境,如果年纪太大,身体又扛不住,我觉得我正当年。基于这三点考虑,我没有丝毫犹豫,就填了主动报名。

填完表格以后,组织部门需要统计,就休会了一段时间。这时整个会场像炸了锅一样,大家都在议论纷纷,因为这是从未有过的严峻话题。援藏,一去就是三年,只有中间可以回来休假一次。休会结束重新开会时,胡书记通报了统计结果:基本情况可以,填不去的一个没有,但是填主动报名的也很少,绝大部分同志是填了服从组织安排。会后,我找了区委组织部部长吴德渊。我说,吴部长,我刚才填了主动报名,我再跟您强调一次,我不是随便说说而已,是真心实意主动报名的。然后,我回到司法局的办公室,给区委写了一封信。在信里,我表达了自己的决心,并陈述了报名援藏的四条理由:第一条,我是一名老共产党员,18岁入党,已有25年党龄,受党教育多年,请组织相信我,我有这样的政治觉悟,完全是发自内心,心甘情愿去的;第二条,这次去西藏,是去民族地区工作,我曾经和傣族、哈尼族、彝族等12个民族共同生活,有较为丰富的民族地区工作经验;第三条,我曾经在云南建设兵团上山下乡9年,曾经在崇明岛一所农村中学当讲师团成员支教一年,这些地方条件也很艰苦,我都已经过来了,我不怕吃苦,能够吃苦,并且有很强的生活自理能力;第四条,我自信能够做好家人的说服工作,他们会支持我去的。我当天晚上就把信投到区委组织部吴部长的办公室,请他转交区委。

克服困难,打开局面

到了西藏后,我当选为亚东县县长,实实在在感到西藏环境和上海环境的巨大落差,感到西藏的环境确实是艰苦的。我概括了西藏环境的五个特点:第一个特点是恶劣的自然环境。突出表现为高寒缺氧,可以说绝大多数人到了西藏都会有高原反应,而且每次出藏后再进藏还会再来一次高原反应,我们在县里由低海拔到高海拔也会产生高原反应。第二个特点是特殊的民族环境。西藏是藏民族高度聚居的地区,亚东县少数民族比重占98%以上,带来一个突出的困难是语言不通。我们在县城还可以,但是一旦离开县城,到乡镇去、到村里去,离开翻译寸步难行。第三个特点是神秘的宗教环境。突出表现为基层的老百姓近乎全民信教,规范的说法是“藏传佛教在藏民族中有广泛而深刻的影响”,宗教氛围极其浓郁。我们作为共产党人都是无神论者,对宗教的知识了解很少。第四个特点是复杂的政治环境。突出表现为达赖分裂主义反动集团出逃后在西方敌对势力的支持下,一直不停地给我们制造麻烦,和我们进行各种各样尖锐复杂的政治斗争。第五个特点是艰苦的生活环境。突出表现为饮食不习惯,西藏人喝青稞酒,喝酥油茶,吃糌粑,吃牛羊肉,而且是生的牛羊肉。我是滴酒不沾的,按照当地干部的说法是不会喝酒就不会做群众工作。酥油茶是三种原料:茶叶、盐巴、酥油的混合物,有些人能喝得惯,更多的人喝不惯。酥油茶在城市里还好一点,因为茶叶、酥油是新鲜的,盐也是商店里买的经过加工的盐。但是到了边远牧区、农村,酥油茶就变味了,茶叶放了很长时间,会有点发霉。盐是藏北地区运来的土盐,没有经过加工,有点苦涩。酥油是从牛羊奶里分离出来的初级油脂,新鲜的时候蛮香的,放久了会有哈喇味。变质的酥油、发霉的茶叶、苦涩的土盐,这三种东西搅和起来是个什么滋味?藏族老百姓很热情,把酥油茶斟满,双手递上来请你喝,喝吧,难以入口,不喝吧,会伤害老百姓的感情。吃糌粑也不习惯,糌粑是用青稞做的,青稞先炒熟,磨成粉,再加酥油搅拌。没吃过糌粑的人,一开始吃了会胀气、不消化,排泄很困难。有的地方,糌粑放久了以后会长绿毛,难以下咽。

这五个特点,其实进藏前我们都有思想准备,而且思想准备非常充分,所以遇到这些的时候不觉得苦。我们倒是遇上了一个以前没有想到的困难,进藏早期阶段,沪藏两地部分同志对援藏干部某些方面不理解。当时中央刚刚召开西藏工作座谈会,只确定了对口支援政策大的框架,具体怎么做,还需要探索,援藏资金的筹措机制还没建立。这时候,西藏和上海两地干部群众对“对口支援”的理解是不一样的。从西藏方面来讲,当地干部说,西藏不缺干部,缺的是资金和项目。上海是中国经济最发达的城市,日喀则地区要改变面貌就指望上海了。他们认为,援藏干部来了以后应该发挥争取上海资金、项目的作用,他们对援藏干部的期望值很高,常常把我们往上海“赶”,不希望我们老待在西藏。而上海方面的理解,中央决定对口支援,主要是把干部派到西藏去,把你们的经验、知识、观念带到西藏去。你们要利用西藏当地的资源,培养当地造血的功能,而不仅仅是输血。为什么你们回来不是要钱就是要项目?甚至有些干部还说,援藏干部吃里扒外,光知道到上海要这个要那个。看到援藏干部回来后就说“讨饭队”回来了,徐麟被称为“讨饭队队长”。我们回到上海,干部群众都希望我们介绍西藏的情况,可一谈西藏情况,就容易带来负面效应,有些同志不太理解,说你讲这些干嘛?今后谁还敢去援藏?我们两头不被理解,感到很委屈、很苦闷,常人难以体会也难以想象。那时候我们援藏干部在一起,很多人都有这个感受。有些人讲,回去资金没要到,还挨了一顿批评;有些人晚上躺在被子里偷偷流眼泪。这个困难,是进藏前没想到的。

开头的时候,开展工作很艰难,打开局面更艰难。去了以后我们通过三步开展工作:第一步,调查研究,扎扎实实把县情摸清楚。我们亚东的七位上海援藏干部首先下乡搞调查研究,每个乡镇、每个村落、每个企业走一遍,三个月时间走了3000公里路,写出14篇调研报告和发展乡镇企业的项目建议书。第二步,是在县委的领导下,依靠四套班子的集体智慧,形成、充实、完善援藏工作的思路:农牧稳县、工贸富县、科技兴县、依法治县。制定三大规划:经济与社会发展规划、科技兴县规划、精神文明建设规划。提出增长目标:到20世纪末,全县经济总量翻三番。第三步,就是争取资金,依托上海市委、市政府,各选派单位,社会各界的支持,筹集到302万元援藏资金,又争取了西藏配套资金将近200万元,两笔加起来有500万元。通过这些我们为亚东的老百姓做了不少看得见的实事。联系了青浦医疗队,7名医生带了11万医疗器械和药品进西藏1个月,为3000多名藏族老百姓体检和治病,一炮打响。紧接着,我们看到当地有些儿童因家庭贫困不能及时入学,青浦法院通过援藏干部物色两名藏族女孩,承诺把她们接到县城读书,小学到大学的费用由青浦法院承担。我们觉得资助只能解决个别问题,真正从根本上解决问题还是要兴办“希望工程”,所以我们建了几所希望小学、希望幼儿园。还筹建了一些二、三产业项目。利用森林资源,对当地的胶合板厂进行技术改造,使产品升级换代;利用淡水鱼资源,建起了渔业加工厂;从上海引进一些品种,搞家禽养殖,发展蔬菜大棚;边境有个山村不通电,我们就通过上海资金援助,把电线从县城拉到山村。通电的时候是国庆节前夜,电闸一推,老百姓全部欢呼起来,城市里的人体会不到,一个无电的山村,突然有了电、有了光明,那种欣喜若狂的感受难以言说。通过这些让老百姓直接获益的项目,我们逐渐在亚东打开了局面,受到了藏汉各族干部群众的欢迎和支持。

1995年5月至1996年12月,我在亚东县工作。1997年1月至1998年6月,我被调到地区行署担任常务副秘书长。从县长到地区行署当常务副秘书长,角色转换比较大,责任更重了。我协助三个副专员工作,还负责联系协调17个政府部门。不到半年,秘书长到中央党校参加为期一年的民族干部班学习,由我代行秘书长职责,主持行署的日常协调工作和行署办公室的全面工作,地委给我特别安排了一个头衔:地区行政公署党组成员。秘书长原来分管的工作基本上交给我分管。我的主要任务是四大块:第一块是文字工作。在西藏,文字工作是很艰苦的脑力劳动,西藏高寒缺氧,经常会思维中断,在这种情况下写材料付出的时间和精力远远超过内地。这一年半里重要的材料我完成了100多份。第二块是会务工作。西藏的会比较多,维稳、发展经济、扶贫、科技攻关等,这一年半里我承担协调的各种地区性大型会议有十几次。第三块是接待工作,西藏是热点地区,外宾来的多,中央各部委来的多,对口援藏各省市来的多,区内的团组来的也多。这一年半里我参与接待国内外团组超过100个。第四块是协调工作,西藏很特殊,县里和地区直属机关没有多少经济权限,比如要购置车辆,县里不能拍板,都要由地委行署决定。县委书记县长到地区来,如果找不到书记、专员,就会找秘书长,这一年半我处理的各类请示事项达100余件。由于工作特殊,我的办公桌上配了两部座机,另外给我配两部手机,有时候要同时处理多个电话。在西藏流传一句话,“当秘书长的不是人,是人的不当秘书长”,我深有体会。

成立上海援藏干部联络组,是上海援藏干部管理体制的创新。我们受双重管理,一方面受地委组织部管理,另一方面受援藏干部内部组织管理。作为内部管理的一个模式,成立援藏干部联络组,由援藏干部领队、地委副书记徐麟同志担任组长,上海对口支援四个县的主要领导、地区的两个小组组长作为联络组的副组长。我在亚东当县长,是亚东组的组长,同时是联络组的副组长。调到地区工作以后我不再担任亚东小组组长,作为联络组副组长主要协助徐麟书记,承担两大职责。第一项职责是做好文字工作,要么是文件起草,要么是秘书起草后我整合把关,交给徐书记审定。在一年多时间里,援藏干部联络组出了一本书——《雪域高原一千天》,一本摄影画册——《援藏干部的情怀》,一本援藏干部论文集,一本上海首批对口援藏干部联络组资料汇编,拍了一部电视片。我们创办了援藏工作情况月报,每月往上海报。还有援藏干部联络组组长会议纪要,徐书记定期召开组长会议,每次会议内容形成纪要,报给市委组织部、市交流合作办,我们自己也保存。我协助徐书记做的重要的文字材料大概有40多篇。第二项职责是协助徐麟书记推进落实日喀则上海广场建设,这个项目是由西藏自治区党委书记提议、地委行署决定、沪藏两地高层领导进行原则协商,与上海建委、建工集团、华东建筑设计院具体商谈以后,达成的重点项目,它是第一批援藏期间最大的工程项目,也是第一批和第二批援藏干部接力完成的工程项目。这个项目由徐麟书记挂帅,面上协调由我负责,因为我既是联络组副组长又是行署主持工作的常务副秘书长,同时还兼了地区城建环保局党组书记,徐书记要我担任日喀则上海广场项目协调工作小组组长,另一位上海援藏干部、地区城建环保局副局长徐军担任联络员,负责具体筹建联络工作。这个项目创造了三个“一流”,即一流的设计,华东建筑设计研究院的设计很有文化品位,像一艘沪藏友谊之船,从长江入海口逆流而上,开往长江源头——西藏;一流的施工,荣获国家优质工程奖——鲁班奖;一流的管理,上海建工集团文明施工、科学管理的施工模式,在高原刮起一股旋风,引领了西藏建设领域的新时尚。

终生难忘的高原记忆

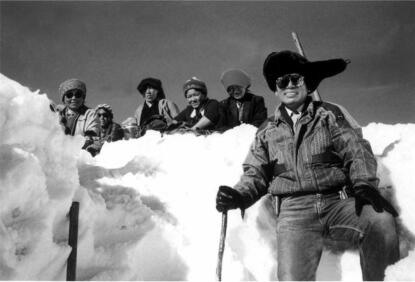

援藏三年,印象最深的是经受了两次特大自然灾害的考验,这是我终生难忘的。一次是1995年11月9日,我们刚刚到西藏半年时间,遇到一场特大的暴风雪,亚东县是9个边境县中受灾最重的县之一。全县平均积雪厚度1米,发生了几百处雪崩,在雪崩积雪处,最厚达到7米。这场突如其来的自然灾害,造成2位解放军战士、8位农牧民冻死,其中有一对父子,刚刚经过雪崩的劫难逃出来,在半路被风雪严寒冻成了冰雪雕像。全县近千人冻伤,3万多头牲畜冻饿死亡。这场雪灾是非常大的灾难,当地很多干部也是第一次见到。当时县委书记到上海考察去了,我们7个援藏干部4个留在县里,3个陪同县委书记去上海考察。我是县委常务副书记、县长,党政工作由我全面负责。我依靠当地干部,组织领导全县群众进行3个月左右的抗雪救灾工作。雪下了以后,路都被堵住,所有的电线杆都被压趴了,连电报都发不出去,和各乡镇的联络全都中断了,不知道外面到底怎样。在这个情况下,我们白天查勘灾情,晚上在我的宿舍点起蜡烛,县里四套班子领导集中在一起,成立抗灾指挥部,在烛光下决策。我们组织全县军民集中力量先打通公路,我们对外的主要交通是拉亚公路,这条路堵死了,亚东县城的供应就断了。第二要通电,我们组织一支突击队,协助供电部门重新架线,把电通起来,把电报发出去,要让自治区知道我们的灾情状况。还要恢复供水,派出小分队去外面联络,了解情况。组织粮草互助自救,组织救援队伍去野外搜寻被风雪围困的农牧民和牲畜,组织公安、民兵、武警日夜巡逻,维护灾区治安,防止坏人发灾难财。通过工商部门控制物价,防止物价上涨。我和另外一位援藏干部、县委副书记钟杰,带领一支8人小分队,到灾情最严重的康布乡,组织抗雪救灾。我们到康布有几十公里路,一路大雪封山,而且这个地方山高谷深,有几十处雪崩,这个时候从雪地里穿越很危险,当地干部都劝我们千万不要去。我觉得作为县长,关键时刻应该站到第一线,到最危险、最艰苦的地方去。我们两个援藏干部,带着医院院长、农牧局局长和其他一些工作人员共6个藏族干部,在雪地里徒步前往,每个人背了近40斤东西,有粮食、药品等。雪很深,一脚踩下去就到了大腿,在这样的雪地里连滚带爬,走了4天4夜。走到最远的一个村的时候,我的裤子冻住了,腿已经麻木,牛仔裤脱下来靠在墙边竟立起来了。藏族牧民用雪帮我搓腿,搓揉了很久才恢复知觉。我的右腿跟腱被冻坏,脚背一片青紫。一到冬季,我的腿疾就发作,几天不能下地走路,每年都发,无法根治。在那次抗雪救灾中,涌现出很多可歌可泣的事迹,我回来后专门写了一篇8000多字的纪实散文——《藏边雪祭》,记载了那次抗雪救灾的日日夜夜,登载在《西藏文学》上。

张兆田在亚东县任职时组织全县军民抗雪救灾

第二次是1998年2月24日,我在地区行署当常务副秘书长,日喀则地区西部13个县遇到了一场大雪,灾情最严重的是最偏远的仲巴县,海拔4700多米,是日喀则海拔最高、条件最艰苦的一个县,当时零下30多度的低温持续了80多天。农牧民为了保命,把牛粪放在炉子上烧,取暖御寒,牛粪很快就烧完了,家里有什么就拿来烧,烧鞋底、烧麻袋、烧衣服、烧提水的塑料桶。塑料桶本身不值钱,但意义重大,那是华国锋同志到西藏慰问时,给每户藏民送了一个塑料水桶,老百姓很珍惜,叫这个桶“华国锋”,平时当圣物。这时候为了保命,把这个桶也拿去烧,桶烧完了,烧帐篷的柱子。正当饥寒交迫、生死危难的时候,地委行署接到电报,马上召开紧急会议组织抢险。我主动请命,带领从军队和地方34个单位调集的51辆大卡车满载柴禾和4支医疗队奔赴灾区。我患了重感冒,在西藏,感冒是大病,因为缺氧情况下,一感冒,鼻子不通,呼吸不畅更加缺氧,非常危险。当时我什么也没考虑,我已经有过一次抗雪救灾的经验了,我去是最合适的。我就带领这样一支浩浩荡荡的铁骑长途跋涉1000多公里,往返5天5夜,在藏历年除夕那天赶到灾区一线。老百姓本来感到绝望了,现在看到救命的柴禾到了,家家户户从帐篷里跑出来,流着眼泪,高举毛主席画像,高举红旗迎接我们,我真正体会到什么叫雪中送炭。遇到这种挑战并且能挺过来,很值得。

像小山一样的哈达

西藏严酷的环境,孕育了“老西藏”精神、孕育了孔繁森精神。我们许许多多进藏的内地干部,都像孔繁森一样,到了那个环境,你会自然而然,灵魂得以净化、情感得以震撼、思想得以升华。我们有个县委书记、上海援藏干部许一新,到乡里访贫问苦,看到一户家徒四壁的大家庭,拿出100元钱给那家户主,户主拿在手里一点反应也没有。陪同的藏族干部给老汉解释说这是100元钱,可以买多少糌粑、买多少酥油、买多少茶叶,他一听,“扑通”一下就跪下来了,因为他一辈子也没见过百元大钞。人在这种环境里,遇到这种情况,看到这么贫困的群众,你自然而然身上有什么都会掏出来捐赠,这就是环境对人的熏陶。

这三年里,接触了很多当地藏族干部和比我们早进藏的汉族干部,很受教育,我们切实体会到为什么当年全国学孔繁森时,全国反响强烈,而西藏却没什么反应,甚至还有负面效应。大家心态不平衡,觉得孔繁森的事迹是真实的,但是这样的事迹在西藏司空见惯、十分普遍。孔繁森因为成了烈士,通过媒体宣传,全国家喻户晓,成为领导干部的典型,而大部分人还是默默无闻。记者很敏锐地抓住了这一点,新华社西藏分社副社长写了一篇文章叫做《西藏有千千万万个孔繁森式干部》在《新华每日通讯》发表,《人民日报》头版头条刊发了这篇文章,在西藏的反响很大。新华社、《人民日报》用这么显著的版面肯定了老一代进藏的同志。在西藏这块沃土上,我们所受到的教育,在内地几十年也比不上,从那时候开始,我就积累资料,在《人民日报》这篇文章的启发下,我写了一篇2万多字的文章,题目叫《西藏:培育了千千万万个“孔繁森”》,把西藏和平解放60多年来有名有姓的75位人物事迹写出来,把整个援藏的一段历史写出来。这篇文章在上海的《宣传通讯》上作为专栏连载了十几期,后来又在西藏人民出版社出版了。

我们49名援藏干部去西藏后有句大白话,去西藏如果不干出点成绩等于白去,那些苦白吃。所以大家到西藏后都有一种强烈的建功立业、做出成绩、报答沪藏两地人民对我们的信任和关心的意识,在徐麟书记的带领下立下了这样的誓言:情系浦江,做上海人民的优秀儿子;功建高原,当西藏人民的忠实公仆。大家在西藏精神状态很好,想多做成绩,非常珍惜在藏有限的三年时间。最后一年,1998年过春节的时候,很快就要结束援藏工作了,怎么画上圆满的句号?大家提出,我们40多位同志集体留在西藏过年,和藏族老百姓共度春节和藏历年。这个举动看起来是小事,但是在西藏影响非常大,有20多位同志是第二次留在西藏过年了。西藏自治区党委书记陈奎元听说了,高度赞扬了我们这一举动。当时共有15个省市对口援藏,还有国家很多部委,那么多援藏干部中,唯有上海干部连续两个春节留在西藏集体过年。那时候援藏干部在徐麟书记的带领下非常团结,有句话叫做“大旗一面,军舰一艘,兄弟一场”,成为大家的信念。大旗就是徐麟,49名援藏干部是坐在一条船上的团队,在特殊的环境中结下了兄弟般的友谊。

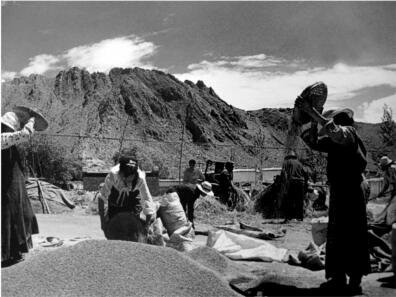

丰收

援藏干部为藏族同胞做了很多好事。那时候我们工资收入都不高,刚去的时候有人说我们拿双份工资,那是误传。我们只有上海一份工资,在西藏只有区区几百元的高原补贴。到了西藏后我们无私奉献,在西藏的补贴分文不留,还不断地从家里寄钱、寄东西来,个人捐款达到25万多元,人均5000元,捐的实物没法统计,数额远远超过现金。徐麟书记的爱人每隔一段时间就从家里寄来一摞一摞的包裹,他都分给老百姓。许建华妻子把衬衫一打一打地寄到西藏,他也是分给老百姓的,大家做了很多类似的好事。上海援藏干部的整体表现是有口皆碑的,有5位援藏干部家中的7位老人在他们援藏期间病故,15位老人在援藏期间发出病危通知。有位同志自己得了高原肺水肿重病,送回上海治疗,日喀则领导表态:你看完病后可以不回来了。但是他大病初愈又重返西藏。有些人父母亲病故都没回去,克服了自己最大的困难留在西藏。在西藏的三年,改变了民众对上海干部的传统印象,很多人以前认为上海人娇气、吃不起苦。经过三年历练,当地干部说,我们这才知道上海干部能吃苦、能干事。当我们离开西藏的时候,日喀则万人空巷,周边老百姓都自愿过来欢送援藏干部,你献一条哈达他献一条哈达,最后我们每个援藏干部脖子上挂的哈达像小山一样,令人激动不已、终生难忘。我们感到了西藏人民的真情,和刚进藏时完全不一样。上海援藏干部整体得到了西藏方面的高度认可,获得了西藏自治区“民族团结青年模范集体”称号,这是所有省市和部委对口援藏干部中唯一的荣誉奖项。