我的三个巴桑朋友

2017-03-16 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】赵福禧,1960年2月生。现任中共上海市委统战部副部长、上海市工商联党组书记、常务副主席。2004年至2007年,担任上海市第四批援藏干部联络组组长、中共日喀则地委副书记、行署常务副专员、上海市人民政府驻西藏办事处主任。

口述:赵福禧

采访:严爱云 白璇煜 王云飞

整理:白璇煜

时间:2014年3月13日

2004年,上海市第四批援藏干部进藏,当时我有幸被组织上选为领队,一干就是三年。这三年西藏的学习、工作和生活经历,是我人生轨迹上十分浓重的一笔。我记得弗洛伊德曾经说过,人的记忆是有选择性的。此话在对我来说十分准确。比如说现如今,援藏工作生活已是七年前的事了,但是,我这个平时很少做梦的人,只要一做梦,尽是西藏的事;只要有人一提到西藏,我眼前总像有个屏幕:上面是蓝天白云和高天厚土,以及日喀则那些可敬的、难忘的事情……

藏族同志的名字比较有意思,一般没有姓氏,家长给新生儿起名字比较简洁明了,很多人的名字通常是出生在星期几就叫星期几。譬如达瓦就是星期一,而巴桑就是星期五。因此,我有幸认识不少同名的藏族朋友。但好多年过去了,其中三个巴桑却时常从心底想起,他们有的成了我终生的朋友,有的虽然难得有机会再相见,但却时常挂念;有的虽仅有一面之缘,却也成为难以忘却的记忆。

县长巴桑

2004年7月进藏才不久,我第一次到江孜县调研,并代表地委、行署出席传统节日达玛节。还没进县城,就见到了在路边等候我们多时的巴桑县长。我仔细打量着这位藏族县长,中等身材,国字脸,戴着一副宽边眼镜,黑黑的肤色,一笑起来,斯文中透着一股热情忠厚。

赵福禧(前排右二)和巴桑县长(前排右一)

交谈中,得知巴桑县长是拉孜县人,出生农牧民家庭,是我党重点培养的、从基层成长起来的第二代民族干部。在之后的日子里,好多次都听他讲起如何从一个农牧民的孩子,上学成长,最后走上领导岗位。巴桑县长不止一次动情地对我说,要感谢党的培养,要是没有新中国就没有社会主义新西藏,要是在旧西藏,他恐怕就像帕拉庄园里的“小朗生”(小家奴)一样,不知在哪条山沟里放羊呢,哪里能上学、识字、参加工作,做县长?就是在梦里也不可能实现!

在进县城的路上,巴桑县长指着车窗外的年楚河、大片青稞地以及远处的宗山城堡向我介绍:“我们江孜是全国农业百强县,曾被称作西藏的粮仓,也是浦东长期对口支援的县。江孜古城又是一座英雄城。1904年,江孜军民在这里谱写了反抗英国侵略、保卫祖国领土和主权的英雄篇章。至今,宗山堡上仍保留着当年抗英的炮台和城墙旧址。著名影片《红河谷》的故事便是以此为背景并在此拍摄。我们江孜有三样特产,卡垫、酥油、大蒜,那是全藏闻名。”从巴桑县长的言语中,我能感受到他对党、对家乡、对当地群众朴素而深厚的感情。

也许是被巴桑县长深深感动的缘故,我们第四批援藏项目在江孜投入的项目和资金量都是最多的。尤其是重孜乡和班觉罗布村的新农村改造,极大改善了农牧民群众的住房和居住环境。至今,我依然记得巴桑县长在班觉罗布村改造开工仪式上讲到:“这里是帕拉庄园,旧西藏农奴主的庄园也是农奴院。今天,这里是社会主义新农村——我们的新家园!”

巴桑县长还特别会关心我们援藏干部。他不但总是无微不至关心他县里的援藏干部,还十分关心我们地区的援藏干部。记得我刚进藏,身体很不适应,他知道后常常借回地区开会的机会来问寒问暖,还热心地向我推荐一些藏药帮我调理。诸如二十味的,三十六味的,甚至有七十味的藏药。开始我因对藏药不了解不敢吃,但经他鼓励吃了些,果然高原反应小多了,人也感觉舒服了。

我们结束援藏准备回沪时,巴桑被调到自治区铁路建设运营工作领导小组办公室,升任常务副主任,后来又到林芝地区担任行署副专员。每到逢年过节或到内地出差,他总要和我联系、互致问候。我们的友谊一直持续到今日,也将留存终生。

司机巴桑

地委小车班的巴桑师傅在西藏给我开了三年车,事实上他可以算是日喀则的半个“上海人”了。他与上海援藏干部特别有缘,自打1995年第一批援藏干部进藏开始,他就一直负责给上海的总领队开车。徐麟、林湘、尹弘、赵卫星四位同志以及我,都领教过他精湛的驾驶技术,得到过他的悉心照顾。

巴桑师傅开车技术好那是地直机关各车队司机公认的,为人更是朴实热情,还干了不少“份外事”:帮着送文件、照顾生病的援藏干部、购买生活用品等。我有时候跟他开玩笑说:“巴桑,你是司机+保姆+勤务员+通讯员+接待办+民族风情解说员,偶尔还要下乡兼职业余翻译,应该给你多发几份工资啊。”他听后只是憨憨地笑笑。

和巴桑相处时间长了,我发现凡是有人问他年龄,他总说54,我记得刚来时就有人告诉我他已54岁,现在过去两年了怎么还是54岁。起先以为他有点不诚实。后来巴桑才告诉我,按规定55岁要退休,他不想早早退休,因为他是一个农奴的后代,能有今天的幸福生活,感谢党感谢政府;见证了西藏解放以来一切,特别是援藏干部来了以后,他的家乡发生的巨大变化,他是想多尽一点自己的心意,多为援藏干部服务几年。听了他的解释,我十分理解并接受了他隐瞒年龄的善意,想想也真舍不得他离开身边。所以我与有关部门协商了一下,年龄到了退休手续照办,然后再续聘用。

2006年5月,我带领援藏项目小组到对口各县检查援藏项目,由于我在行署分管边贸工作,又抽时间去了吉隆、樟木两个边境口岸考察调研,一连十来天走了七个县,经过长时间的奔波,人疲劳不说,车也受不了。三辆车,轮胎爆了七个。正准备返回,就接到地委、行署的通知,要我临时带队去最远且海拔最高(4800米)的仲巴县检查验收地震后的灾民安置房工程。而仲巴就是当地干部中流传的“两巴一嘎,谁去谁傻”中的“两巴(岗巴、仲巴)”之一,“一嘎”是萨嘎,三县地处偏远,海拔高,条件异常艰苦。这次去仲巴就要穿越萨嘎,一路很多都是“搓板路”、无人区。车在“搓板路”上行驶,人颠得特别难受。我问巴桑身体能不能扛得住,他犹豫了下回答说:“没问题。”就这样,我们又连续驱车12个小时。为了防止他打瞌睡,我们想到了应急的妙招:秘书小苏一路上不停地陪他聊天,我则时不时地自己用嘴先点燃香烟再塞到他的嘴里,让他抽烟来提神。等赶到仲巴的时候,我看到巴桑明显瘦了一圈。后来有同志算了一下,那次下乡前后历时20多天,行程5000多公里。

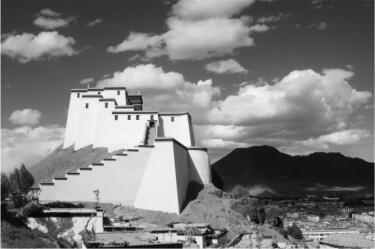

桑珠孜宗堡

三年援藏结束时,我怀着对巴桑师傅的感激之情和他拥抱,洒泪告别。回上海的四年后,我随市党政代表团再次来到日喀则。巴桑已经退休,没有见到他,但碰到了他在行署做服务员的妻子潘多,知道他最近回乡下老家去了,身体各方面都不错,我很是欣慰,并托潘多问候巴桑。临走时,潘多带了好几个服务员来给我献哈达。一根根哈达围住我的脖子,几乎把我的头都要盖住了,令我感动不已。

农民巴桑

认识这个巴桑纯属偶然。2005年年底,我带领地区工作组到康马县考核工作,因为我们第四批援藏的重点项目桑珠孜宗堡刚刚开工建设,急需大批石料,而康马县出产的“康马石”闻名全藏。所以考核工作结束后,我们又考察了少岗乡的采石场。

考察完了在下山途中,看到许多农民正在往卡车上装运石头,其中一辆崭新的东风卡车引起了我的注意,上前一问,正在装车的汉子也叫巴桑。他说,自己开采石山有十多年了,现在他和儿子专门跑石材运输。他还告诉我们,每年只要农忙一结束,全家都会来这里打工,光靠打石头,年收入就将上万元,另外跑运输还能赚不少钱。说罢,他得意地拍拍边上的一辆车:“这是我自己买的新汽车,靠它跑运输挣钱了。”得知我是上海援藏干部,他执意邀请我去家里坐一坐。

巴桑的家离县城不远,是一座刚落成不久的藏族小院,几个藏族师傅正在门上、墙上描绘如意八宝、多吉、老虎等藏式装饰画。巴桑爱人赶忙点起了牛粪炉子,为我们端来了热气腾腾的酥油茶,我们边喝边聊,谈了很久。我记得那天很冷,但心里却很暖。这里农牧民的居住条件和收入水平虽然与其他地方还有些差距,但要知道,在自然条件艰苦的西藏,翻身的农奴已经实现了跨越式发展,党的富民政策已成效显现。

我与这个巴桑虽只有一面之缘,至今也没能再联络,但这位热情好客、忠厚又不失精明的藏族农牧民兄弟,依然给我留下了深刻的印象。

援藏三年,我交了很多藏族朋友。他们开朗、淳朴、勤劳,智慧;他们对援藏干部都很热情,竭尽所能地理解和支持我们顺利开展工作。我由衷地相信,依靠藏族同胞的勤劳智慧,加上国家和各兄弟省市的精心帮助,西藏地区的发展会越来越快,藏族同胞的日子也会越来越好。遥祝我的三位巴桑朋友和我的那些在藏时的同事和朋友,扎西德勒!