援藏半年 任重道远

2017-03-02 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】戴晶斌,1970年4月生。现任中共上海市奉贤区委副书记、上海市第七批援藏干部联络组组长、中共日喀则地委副书记、上海市人民政府驻西藏办事处主任。

口述:戴晶斌

采访:严爱云 黄金平 白璇煜

整理:白璇煜

时间:2014年1月13日

成为第七批援藏队伍一员

上海的做法是新一批的领队作为考察组的副组长参加对上一批援藏干部的考察,考察的主要目的是让领队能够比较好地熟悉和了解当地的情况。2013年,对第六批援藏干部的考察是4月上旬出发的,所以第七批的领队是在这之前确定的。记得大概是3月31日吧,市委组织部领导找我谈话,当时冯小敏副部长就让我马上参加考察组,4月上旬就出发。当时冯小敏副部长在谈话时说:“你去了之后干部考察是一个任务,主要的任务还是和第六批的领队闵卫星多交流,多向他请教,多了解援藏工作情况。”我就是带着这样一个任务去的。

5月下旬,市委组织部组织了一个对口支援干部培训班。开班之前,韩正书记、杨雄市长还有两位市委常委应勇、尹弘以及分管副市长时光辉接见了所有对口支援干部。在接见的时候,韩正书记强调了四句话,对对口支援工作提出了明确要求。第一句话是“民生为本”,强调对口支援工作要把民生工作放在重中之重的位置来抓;第二句话是“产业为重”,强调要加强经济援藏、产业援藏,把当地的“造血功能”培育出来;第三句话是“规划为先”,强调对口支援工作是一个长期任务,必须纳入当地经济社会发展长远规划中去;第四句话是“人才为要”,要为当地培养一支“带不走”的人才队伍。我们进藏之后也是按照市委、市政府这“四句话”要求开展工作的。

上海第七批援藏干部和前六批有些不同,主要有五个特点:首先,人数最多。第一批援藏干部有49人,第二批至第五批援藏干部都是50人,第六批援藏干部最初是58人,后来增加了一人,变成59人,而我们这批援藏干部有68人,人数是最多的。其次,“70后”是主体。从年龄结构上看,第七批援藏干部“70后”是主体。年龄最大的是1966年出生的,“60后”有12人,“80后”有6人,年龄最小的是1985年出生的,其余全部是“70后”。第三,学历层次较高。主体学历层次是本科,博士、硕士也占一定比例。第四,专业技术干部的比重明显增加。上海对口支援的5个县都有教育、卫生方面的专业技术干部,大大提高了援藏干部队伍的专业技术水平。第五,干部配备注重基层。在第七批68名援藏干部中,26人在地直机关工作,其余42名援藏干部全部在对口支援的5个县工作,这样的干部队伍结构体现了上海援藏工作的重心在基层。

勇敢面对考验 严格执行禁令

我们去了西藏之后,中组部第六批援藏干部的总领队,给我们讲了几个数据。他说第六批援藏干部,也就是我们前一批,各个省市和国家部委的援藏干部人数有1000多,第六批援藏干部出的车祸,据不完全统计有几十起,其中因为车祸去世的有5个人,因为心血管病突发去世的4个人,也就是说加起来9个人,占总人数的近1%。

如果讲到对援藏干部的最大考验,主要是交通安全和健康方面的考验。我去了之后正好碰到西藏边防总队的总队长,是位少将。他说:“你们要注意交通安全!”他去西藏之后首先去基层调研,当地给他派了一辆开道车。那天,开道车开得特别快,而他的司机路况不熟,却急急忙忙地赶在开道车后面,结果开着开着车子就翻到江里面去了。他后来说:“我算幸运的,那段江水正好很浅,如果深的话,你今天就见不到我了。”西藏那边路况很复杂,开车的时候,如果司机出现了短暂的缺氧,即使路况好也会出问题,在西藏出车祸的概率太高了。

第二个是健康方面的考验。同样是这位总队长,他第二次见面时对我说:“你们援藏干部一定要注意身体啊!西藏武警部队的司令,也是位少将,我们是很好的朋友,前几天我们还在一起开会,结果两天前心脏病突发,人走掉了,才50多岁啊!以前体检从来没有查出过心血管有毛病。”在高原像这样的考验时时刻刻伴随着援藏干部。

我们进藏时间虽然不长,但队伍中已经出了很多状况了。像邬斌,进藏之前体检一点问题也没有,进藏不久就查出高原性高血压。我们安全局党委书记,也是位副局级干部,他进藏后也是血压特别高。闸北区派的一位援藏干部,去年11月份突然失忆了,连其他援藏干部都不认识了,我们赶紧把他送到拉萨解放军总医院。体检发现脑部有阴影,医院建议赶紧把他送回上海。送回来发现脑部阴影问题倒不大,是脑血管痉挛引起的,当时担心是肿瘤。但他脑血管先天发育不良,在平原没有一点问题,在高原就致命了,脑部血管先天发育不良就会经常出现脑部缺氧的现象,这对身体损害很大,发作起来很厉害。现在市委组织部正在研究怎么处理这样的问题。

大家在平原都觉得感冒是家常便饭,在西藏却让人提心吊胆。有位援藏干部患了感冒,我对他说:“你‘白加黑’加倍吃啊,要把它压住。”感冒在高原和在平原不一样,在平原地带感冒是以天为单位在变化,第二天比前一天症状加重;但在高原感冒的症状是以小时为单位在恶化,每个小时都在恶化。稍有不慎,就会发展成为肺水肿甚至脑水肿,肺水肿与脑水肿在西藏是致命的威胁。

为了确保身体方面的安全,我们现在强调援藏干部随身要带两种药,一种是速效救心丸,另一种是复方丹参滴丸,就怕由缺氧引起心血管突发性的毛病,这两样药既可以自救,也可以救人。

还有很多援藏干部睡不好觉,靠安眠药维持睡眠。第六批领队闵卫星同志和我交接工作的时候说,他三年吃了几公斤安眠药,最后一段时间一晚上三粒安眠药都难得一个好睡眠,他在西藏这三年真正体会到了什么叫“度日如年”。睡不着觉很痛苦,越是想睡越是睡不着。这对绝大多数援藏干部都是一个考验。

进藏之前,市委组织部强调了三条禁令,其中第一条禁令就是援藏干部在西藏绝对不可以自己开车。这实际上是为了避免交通事故发生。我们还加了一条,援藏干部不仅自己不能开车,还要把自己的司机管好。给我们开车的当地司机,如果晚上喝了一个通宵的酒,第二天还开车,那不要命吗?所以我们给援藏干部讲,一是我们自己千万不能开车,这是铁的纪律;二是把司机也要管好,这是关系到性命的事!否则时时刻刻都可能发生交通事故。

市委组织部三条禁令当中还有一条,就是娱乐场所绝对不能去,这也是铁的纪律。另外,我们这批地直机关26位援藏干部集中居住,每天晚上11点钟,援藏公寓就关门了,如果单位有事,不能晚于11点钟回来。这就是我们执行市委组织部三条禁令的具体要求。

立足过去成绩 展望未来前景

经过前六批援藏干部的努力,西藏变化很大。1995年第一批援藏干部去的时候,整个日喀则地区没有几条像样的路,日喀则近20年的变化,就是从1995年援藏干部去了之后开始发生的。我们的地委书记是藏族干部,他说1951年西藏和平解放,1959年进行民主改革,1959年民主改革给西藏带来的最大变化就是百万农奴翻身,这是政治上的变化。但事实上,从和平解放到上世纪90年代初,西藏经济社会没有发生大变化,真正的大变化是1995年之后,援藏工作给西藏带来了很大的变化。

戴晶斌(左二)在现场指导工作

上海对口支援的五个县中,有一个县叫江孜县,是我们浦东对口支援的。2012年第六批援藏干部在的时候,江孜县一年的财政收入才一千多万元,但是第六批援藏三年,上海在江孜的援藏资金安排就有一亿多元,是当地财政收入的若干倍。可想而知,援藏工作对西藏带来了多大的变化。我们也非常庆幸,我们是在前六批打下的坚实基础之上,开始第七批新一轮援藏历程的。

我们现在已经进藏半年多了,我感觉到,我们第七批援藏工作的背景可以概括为“一个更趋、三个恰逢”。

“一个更趋”是指中央治藏方略更趋完善。援藏工作是中央的大政方针。2013年3月份的全国“两会”,习近平总书记专门来到西藏代表团,发表了重要讲话。习近平总书记强调了两句话,第一句话叫“治国必治边”,强调边疆工作在中央整体工作中的重要地位;第二句话叫“治边先稳藏”,又强调了西藏工作包括援藏工作在边疆工作中也是重要任务。俞正声主席在2013年上半年中央藏区工作协调领导小组会议上有个讲话,他又强调了四句话:第一句话是“长期建藏”,也就是说像对口支援这样的工作肯定是长期的。第二句话是“依法治藏”,就是对于藏区极个别地方出现的极端事件,一定要纳入到法治轨道,依法治理。第三句话是“加强基础”,要进一步加强基层基础工作。第四句话是“争取人心”。所以说,中央对援藏工作的大政方针是一以贯之的,而且也在不断完善和深化之中。

从形势背景看,第七批援藏工作还正值“三个恰逢”。

一是恰逢新一轮援藏政策实施20周年。1994年中央召开第三次西藏工作座谈会,对新一轮援藏工作进行了战略部署。今年正好是20周年,中央要专门召开会议,进一步推进援藏工作深入开展。现在中组部、发改委和教育部正在调研,调研之后会制定一些新的政策。

二是恰逢江孜抗英110周年。江孜是上海对口支援的一个县,1904年英国第二次入侵西藏,是从亚东进来的,在江孜打了很长时间,江孜失守之后,英国部队就一马平川开到拉萨,几乎再没遇到大的抵抗。江孜抗英110周年纪念活动并不局限于江孜县,也不局限于日喀则,对西藏乃至对整个中央治藏方略的实施都有重大意义。

三是恰逢援藏工作政策转型。新一轮援藏政策实施近20年了,援藏工作越来越规范了,对援藏干部的管理也越来越规范了。围绕援藏干部队伍的管理问题,中组部近两年出台了一些新的规定,对援藏干部要求越来越高。同时,市级层面政策转型也较为明显。比如,我们第七批实行“包县制”,浦东对江孜、闸北对拉孜,以前是三四个区对一个县,这是一个大的政策调整。市合作交流办对援藏项目的管理也出台了新的办法,这也是市级层面政策转型的具体体现。此外,日喀则地委、行署也明确提出,要集中力量办大事,希望援藏资金和项目能聚焦重点项目,这同样是新的政策要求。

第七批援藏工作就是在这样一个大背景下开始的。按照市委、市政府的要求,进藏之后我们通过调研,确立了“1+2”的工作思路。

“1”就是“产业为重”,要突出一个重点,即切实推进文化旅游产业发展。文化旅游是西藏重要的资源,也是西藏的优势所在。2010年中央第五次西藏工作座谈会强调,西藏要成为“重要的中华民族传统文化保护地”和“重要的世界旅游目的地”。所以通过援藏要加快西藏文化旅游产业的发展步伐,这是我们第七批的工作重点之一。

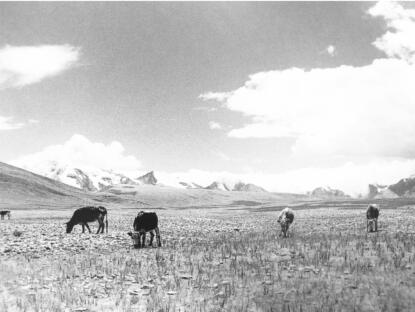

牧场“2”就是“民生为本”,要重点抓好两项工作,即加快推进教育和卫生工作。在西藏,教育和卫生是最大的民生。俞正声主席强调“争取人心”,我们感觉到,教育和卫生在西藏是“争取人心”最好的方式和途径。而我们这一批,五个县都配备了教育、卫生方面的专业技术干部,这是前所未有的。因此,教育援藏、卫生援藏也是我们这一批的工作重点。此外,我们把“规划为先”“人才为要”的方针贯穿援藏工作的始终。

加强队伍建设 维护良好形象

目前,山东、黑龙江、吉林和上海还有两个央企对口支援日喀则。第一批时只有上海和山东对口支援日喀则,自第三批起增加了黑龙江、吉林以及宝钢和中化两个央企。日喀则有18个县市,其中5个由上海对口支援,山东也是5个,黑龙江和吉林各3个,宝钢和中化各1个,日喀则的18个县市全覆盖了。各省市援藏干部工作相互不交叉,各有各的工作。

牧场

在抓工作的同时,我们非常重视援藏队伍建设,这是自第一批以来一以贯之的做法。援藏队伍建设是援藏工作的根本保证。在援藏队伍建设上,我们这批明确了“三个提”的要求,即提振精神、提高能力、提升形象。

一是提振精神。援藏干部在高原面对很多考验,甚至每天的睡眠都是考验。所以我们就说,西藏是勇敢者的高原,没有一种好的精神状态,根本就不适合在高原工作。我们去了之后,首先就是抓“精气神”,抓良好的精神状态,这是做好援藏工作的重要前提。

二是提高能力。西藏特殊的区情、特殊的矛盾、特殊的期待,对援藏干部的能力提出了许多新的更高的要求。进藏之后,援藏干部面对许多陌生的工作领域,对民族工作不熟悉,对边疆情况不了解,工作环境不一样,维护社会稳定的工作压力更大,援藏干部不加强学习是不行的。

三是提升形象。援藏干部绝不仅仅代表自己,援藏干部更多代表的是党和政府,更多代表的是上海。所以说援藏干部的一言一行都关系到维护民族团结的大局,也关系到维护沪藏友谊的大局,形象问题对援藏干部至关重要,援藏干部必须一以贯之地在提升形象上下工夫。