雪域高原“搏”外贸

2017-03-16 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】高文伟,1960年12月生。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁、上海博览会有限公司副总裁。2001年至2004年,为上海市第三批援藏干部,担任日喀则地区外经贸局局长、党组书记。

口述:高文伟

釆访:张永林 吴德兴

整理:吴德兴 张永林

时间:2014年2月14日

关键时刻必须“站得出”

2001年4月的一天,公司人事部通知我,说集团要召开一个年轻干部会议,让我去参加。当时,我在公司分管业务和改革改制工作,事情特别多,听说开会就匆匆赶去了。会上,集团党委领导传达了市委组织部关于选派干部援藏的通知精神,并就做好干部选派工作进行了思想动员,主要的意思就是让我们积极主动地报名参加援藏。

从集团开会回来后,对于是否要积极报名参加援藏,说心里话,我内心是挺矛盾的。一方面,对口援藏事关西藏跨越式发展和长治久安,是党中央、国务院作出的重大战略决策,作为党员干部应该积极响应。另一方面,我当时负责企业改革改制工作,正处于紧张阶段,我估计集团与公司都不会让我去援藏,因此对是否要去援藏想得不多。同时,由于援藏工作的特殊性,而我平时行事向来不喜欢张扬,也不想因此引起别人误解。所以,我一开始并没有报名。

但是,后来由于种种原因,组织上还是让我参加援藏体检。这时,我才真正考虑援藏这件事。援藏,就意味着要离开上海,离开家人,离开熟悉的工作环境,远赴雪域高原。平时我最看不起的,就是言行不一的人。在祖国发出召唤的关键时刻,也是最能考验一个人思想觉悟的时候。我总不能言行不一吧!于是,在与家人作了商量,取得他们的理解和支持后,便向集团党委表达了愿意援藏的心愿。

援藏如同“接力赛”

出差路上

2001年5月下旬,当银燕升空飞离上海西行时,我与同行的第三批援藏干部一样,虽然没说什么豪言壮语,但都清醒地意识到自己所肩负的责任和使命,担心工作做不好会有愧于各级党组织的信任,同时也辜负了各级领导的重托和公司同仁的期望。

由于我从事外贸工作多年,在公司的业务部门和多个管理部门干过,对专业外贸公司的经营管理、业务环节相对比较了解。但说实话,政府行政部门还真没干过。还好,作为上海对口援藏的干部,我接的是日喀则地区外经贸局局长的“第三棒”,前面两“棒”分别是上海外经集团的张林发、东方国际集团的陈浩。他们干得都非常出色,为地区外经贸发展做了许多富有成效的工作,这些都为我继续开展工作奠定了良好的基础。

说是“第三棒”,是个形象的比方,援藏工作其实就好比是一场持久的接力赛,需要一批批援藏干部的持续努力,才能不断地推进。在工作交接中,我的前任局长陈浩也坦诚地告诉我,在这里做外贸,可以说是困难重重,与沿海地区根本没法比,这里外经贸工作的基础比较薄弱,除了受到交通、环境等因素制约外,搞加工贸易、补偿贸易、离岸贸易等都不太具备条件。陈浩要我对困难有足够的估计,他特别讲到良好的主观愿望必须与客观实际相结合,让我很受启发。

送走第二批援藏干部后,我想得比较多的就是,怎样抓紧有限的时间,在困难条件下保持良好的精神状态,如何推进日喀则地区外经贸事业的可持续发展,在援藏接力赛中奋力“搏”一记。

坦率地说,三年对口援藏,时间说短不短,说长不长,要做的事是很多的,问题在于三年时间毕竟有限。就我的能力和精力而言,都决定了我不可能在三年时间内做很多的事。我唯一能做的,是在前任工作的基础上把我的这一棒“接”好,力求跑出比较理想的成绩来,也为后续的接力者赢得整个接力赛的最终胜利创造条件。换句话说,给我三年时间,我就要抓紧这三年时间,竭尽所能,勤奋工作,为日喀则地区外经贸发展做好应做的工作,作出应有的努力。这都是我当时比较朴素的想法,我是这样想的,之后也这样努力地去做了。

因地制宜才会有成效

我在日喀则担任外经贸局局长,第二年转任外经贸局党组书记,是第三批50位援藏干部中为数不多的几个正职干部之一,因此感到肩上的担子很重。到日喀则接手新的工作后,尽管有一定的思想准备,也听了一些介绍,但我对在地处雪域高原的藏区如何开展外经贸工作,怎样打开外贸出口业务的局面,心里还是没底!

心里没底先摸底,调查研究是法宝。于是,我边适应生活和工作的环境,边找局机关和地区外贸公司的干部职工座谈,倾听他们的意见和建议,同时查阅资料,请教日喀则地委、行署的有关领导。地区外经贸局有20多名工作人员,地区外贸公司是地区唯一的进出口企业,有职工45名。在与他们接触交谈中,我深感这是一个吃苦耐劳、有战斗力的团队,是我做好工作必须依靠的重要力量。

藏谚道,山雪虽松软,不能种青稞。同样的道理,思路举措要管用,就得因地制宜“接地气”,就要汲取前任的经验教训,从当地现有条件出发,脚踏实地,一步一个脚印前行。

日喀则地区辖1市17县,其中边境县9个。地区外贸口岸在聂拉木县樟木镇,位于喜马拉雅山南麓的中尼边境,距离尼泊尔首都加德满都只有90多公里,是西藏唯一的国家一类陆路通商口岸,也是西藏最大的边贸中心口岸。地区外贸公司在樟木口岸设有分公司和一个保税仓库,开展有限的边境贸易。我觉得,边境贸易被列为地区三大支柱产业之一,问题是如何挖掘出口潜能、把贸易做大做强。于是,我动员以前熟悉的浙江客户,来日喀则市合作经营以日用百货为主的边贸批发市场。后来,我又利用筹集的援藏资金,建立了日喀则农牧边贸综合市场,计划将其培育成一个商品集散中心,为扩大地区边境贸易服务。经过调研,我还动员当地群众大量种植大蒜、油菜籽,积极扩大这些当地农产品的出口。现在回过头来看,这些措施有一定的针对性,产生了比较好的效果。

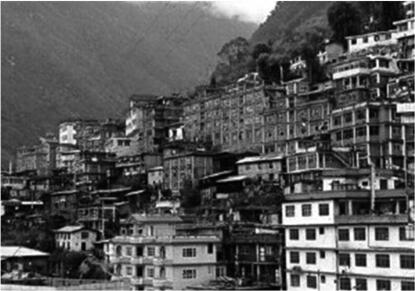

日喀则地区聂拉木县樟木镇,中尼边境喜马拉雅山中段南麓沟谷坡地上

在援藏的三年时间里,在自治区外经贸厅、日喀则地委行署的领导下,在日喀则地区外经贸局干部职工的共同努力下,日喀则地区外经贸工作有了一些新的起色。2002年,日喀则地区外贸出口额达到500万美元,2003年超过了700万美元,比我接任时增长了10多倍。后来有人把那几年的工作进行归纳总结,说日喀则外经贸工作取得了“9个突破”,其中包括远洋贸易出口、西藏大蒜出口、拉孜油菜籽出口和洗净羊毛出口等4个方面,在日喀则外贸历史上实现了重大突破;此外,在5个方面创造了日喀则外经贸的“第一”:建立了日喀则第一家为出口服务的工贸联营企业、第一家股份制的外贸企业、第一家国有企业改制组建的企业、第一家生产型的中外合资企业和第一个边贸批发市场等。

我觉得,这些成绩,对当地干部职工来说,无疑是个鼓舞和激励。但如果说是我的功劳,似乎不太妥当。客观地说,我们所做的工作,之所以能取得这样一些成绩,很大程度上是因为把握了当地的实际,采取了在当地行之有效的措施。不然的话,很可能费很大的精力也是徒劳。还有,这些在当时都只是初步做了一些工作,还有待于巩固与提高,才能取得持续的成效。尤其要说的是,这些成绩固然来之不易,但都离不开各方面的支持配合,离不开前任打下的工作基础,我就是做了一些我应该做好的工作而已。

“造血”比“输血”更重要

对于对口援藏,我始终有一个想法:援藏工作绝不仅仅在于资金的输入,也不能只限于多出口多创汇。在某种程度上,输入“新鲜血液”固然必要,但更要调动各方面的积极性、创造性,引进先进的管理思想、管理手段,不断增强“造血功能”,提升投身国际商海的软实力,这些可能更为重要。在上海援藏联络小组尹弘书记的关心支持下,我在这方面努力做了一些探索。

对于增强“造血功能”,有一件事我至今还很得意。到西藏不久,我了解到日喀则地区的羊毛质量相当好,但由于是原毛出口,好差脏净不分,卖价较低,尼泊尔客商颇有意见。我从前任局长陈浩那里得知,上海某公司原先有一个梳毛援藏项目,由于多种原因,该项目“搁浅”了。当时我觉得这个项目对当地是很适合的,援建不行,能不能改成合资呢?于是,经过与这家原先提供设备的上海某公司多次洽商,最后使这家公司看到了这个项目所蕴藏的商机,促使他们变援建为投资,与日喀则外贸公司合资成立了日喀则第一家生产型的内资联合企业“新世纪绒毛实业有限公司”。这个项目上马开业后,不仅本地区而且周边几个地区的原毛均在日喀则洗毛厂洗净后出口,使洗净羊毛的品质上了档次,运输成本明显降低,卖价大幅提高,客商、牧民和外贸公司都受益。而且,上海某公司派出多批管理和技术人员,持续七八年,保持了企业正常运转,还带出了当地的技术骨干。

在积极筹措援藏资金、努力推动地区外贸出口的同时,我还把比较多的注意力放在提升外经贸局的管理水平上,以实现地区外经贸事业的持续发展,促进日喀则外经贸工作上台阶。我急切地希望,尽可能地将我的知识和经验传授给西藏当地的干部,提升整个队伍的综合素质,使他们能够发挥更大的作用。因为,我们援藏干部是要走的,但好的经验和做法是可以留下来的。为此,我有意把上海公司改革发展的成功经验,结合当地实际,加以移植、推广和试行,在外经贸局推行了目标管理、预算管理和信息化管理。2003年,在我的申请之下,上海市工艺品进出口公司向地区外贸公司捐赠价值10万元的外贸电脑管理软件。这套软件引进之后,为外贸公司实现现代化管理奠定了物质基础。为了发展远洋贸易,我不仅亲自联系业务,还带外贸公司业务员参加华东进出口商品交易会,与国际客商直接接触,并走访上海及江浙一带的外贸企业,帮助他们开阔眼界。这些工作虽然不能产生立竿见影的效果,但都是打基础的工作,对长远来说是非常值得的。

不过,我在西藏所有的工作中,最看重的还是当地的农产品出口,特别是大蒜和油菜籽出口,因为这对于改善当地农业结构,提高农牧民的收入,是很有意义的。因此,当经过艰苦的努力,终于把第一车大蒜出口到尼泊尔的时候,我当时激动的心情难以言表。

思想洗礼受益无穷

三年对口援藏,能够取得一些成绩固然可喜,但限于主客观因素和时间较短,我也有很多的遗憾,感到心有余而力不足,有的工作还没来得及做。在我任地区外经贸局局长、党组书记期间,工作突破的力度还不大,与进藏时的期望值有差距。例如,藏毯在国际市场上声誉很好,尼泊尔出口的毛毯,原料大多是藏羊毛,还打着藏毯的旗号。我一直想推动这方面的出口业务,但受制于货源数量与品质,而提高产品的工艺水平绝不是短期内实现得了的,因此未能实现初衷。又如松茸,是藏区特产,又是国际市场热销食材,我曾经专门请韩国客户到日喀则进行实地考察,韩国客户很有兴趣,并空运了样品,由于各种原因,最后也没奏效。还如,日喀则地区有很好的矿泉水资源,开发前景十分广阔。我也找了客户到西藏来考察,但后来因为实在没有时间谈下去了。所以,谈对口援藏,不能讲到成绩就夸夸其谈,我们还是要看到工作中的不足,要正确估价所做的工作和成绩。

现在回顾援藏那段难忘的日子,我觉得最重要、最难忘的,是三年援藏让我经受了一次重要的考验和思想洗礼,感受到心灵深处的一种震撼,对我的人生观和价值观的修正,用现在时髦的话讲,都具有“正能量”的作用。确实,西藏干部群众有许多值得我们学习的地方,他们有高度的政治觉悟,特别能吃苦,特别能忍耐,特别能战斗。因此,我是非常尊重他们的,注意处处向他们学习。他们在工作上支持我,在生活上关心我,西藏人民特有的淳朴、热情和真诚使我深深地感动。

在我脑海里,有三个场景给我的印象特别深,永远难忘。第一个场景是雅鲁藏布江边的一个水文站。从拉萨到日喀则,我们的车是沿着雅鲁藏布江走的。在荒芜人烟的江边有个水文站,水文站的屋顶上有个标语牌。标语牌上是这样写的:“什么都不说,祖国知道我。”第一次看到这句话的时候,我的心灵好像受到电击一样震撼。什么是默默奉献的真谛,这就是啊!“什么都不说,祖国知道我”,这句话,我将永远珍藏在心头。

第二个场景是边境线上的一个人迹罕至的哨卡。在亚东县与印度锡金邦边境,海拔4000多米的乃堆拉山上有一个边防哨卡。坚守在祖国边防线上的官兵在山体上刻了一幅巨大的标语:“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦。”在哨卡上,我居然还遇见了一位19岁的上海兵,他在这里至少要待两年,平时连下山的机会都没有。但在他洋溢着青春的笑脸上,我看到了部队官兵为了祖国的安宁,无怨无悔,奉献出青春和热血的精神。

第三个场景,是三年援藏结束,我们离开日喀则那天的场景。虽然我回到上海已经快十年了,但我还是忘不了。即将离开日喀则,既有对朝夕相处了三年的西藏同胞的依依不舍,也有回家与亲人团聚的喜悦,可谓百感交集。那天,日喀则人民倾城出动,在我们援藏干部车队经过的主干道上夹道欢送。当车经过外经贸局和外贸公司欢送队伍的时候,我正向他们挥手致意,突然看到他们打出了一条横幅:“高书记,我们永远想念你!”与此同时,外贸公司的总经理把哈达送进车内,挂在了我的脖子上。这时,忍了半天的眼泪,终于再也止不住地流淌下来。你们想,此情此景,能不让人感动吗?看到这个场景,真的,我觉得这三年援藏吃的苦和付出的辛劳,值了!

西藏的经历让我有了这样一个感悟:人生的每一天,实际上都在面临选择的十字路口。做任何事,都是有得有失的,因此,我们都要进行选择。而决定我们选择的,实际上就是义和利,也就是我们常说的义利观。选择利还是义,结果自然是完全不同。在这个“利”中,有个人的利益,也有集体的利益和国家的利益,我们必须把握好。作为一个党员干部,如果为了国家的利益,牺牲一点个人的利益,应当是义不容辞的。

人生难得几回搏。在西藏工作的日子里,我找到了精神家园中的“香格里拉”。三年援藏期间,虽然我曾历经思念家人的惆怅、失去亲人的悲伤以及难以忍受的孤独,但我也常常享受着常人无法享受的愉悦和骄傲,我在西藏几年所取得的成绩,使我的生命更有价值,生活更有意义。

有首藏族民歌这样唱道:天阴下来了,不能说永远晴不了;水流走了,不能说永远回不来了;朋友分别了,不能说永远见不到了。

援藏回沪近十年,尽管远隔千山万水,我心依然牵挂着那里的同胞朋友,与他们保持着经常的联系,在各方面给予他们力所能及的帮助。援藏三年的思想洗礼,也给了我无尽的动力,始终鞭策和激励着我。回上海十年来,我的工作岗位曾几经变动,但我始终努力保持着积极进取的那股劲,什么苦啊累啊,什么名啊利啊,只要想想西藏的蓝天和旷野,我一切都坦然处之,尽心尽职地做好分内的工作。我想,这都是我们党员干部应当具有的思想觉悟,而且应当始终言行一致,努力地实践!而这些,可以说是我三年援藏的重要收获,是我人生的一笔非常宝贵的精神财富。