浦江儿女援藏情

2017-03-24 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】方城,1960年5月生。现任上海市人民政府驻新疆办事处常务副主任。1995年至1998年,为上海市第一批援藏干部,担任日喀则地区计经委专业干部。

口述:方城

采访:袁志平 周奕韵 姚东 赵菲

整理:赵菲

时间:2014年2月14日

从“干部援藏”到“全面援藏”

中央对西藏工作非常重视,到目前一共召开了五次西藏工作座谈会。每一次西藏工作座谈会的召开都推动援藏工作迈上一个新的台阶。我作为一名长期从事上海市对口支援工作的政府工作人员,见证了上海的援藏工作随着五次西藏工作座谈会要求的不断提高,经历了一个从无到有、从小到大的历史演变过程。

援藏工作从一开始的见人、见物、见精神,到现在形成全面援藏、综合援藏的全方位援藏工作格局,始终贯彻的是中央要求、当地建议和市委决策,始终贯彻的是完成中央任务、促进发展西藏、增进沪藏友谊、锻炼培养干部这条主线。

中央第三次西藏工作座谈会以后,上海先后有六批干部完成了三年的援藏任务,除了第一批是49人外,二至五批都是50人,到第六批增加到了59名。这六批来自黄浦江畔的上海援藏干部,为日喀则地区,特别是为江孜、拉孜、亚东、定日和萨迦五县的经济社会发展注入了活力,促进了边疆稳定和民族团结,收到了很好的政治效益、经济效益和社会效益。截至2013年6月,上海市先后选派了六批308名援藏干部到日喀则地区挂职锻炼,市、区两级财政和社会各界提供无偿援助资金21.86亿元,援建日喀则地区各类项目987个,帮助培训各类人才26700人次。

第一次西藏工作座谈会于1980年3月14日在北京召开。这次会议在“文革”结束、拨乱反正、百废待兴的大背景下召开。会议明确了当时西藏面临的主要任务及需要解决的方针政策等问题,提出要“为建设一个团结、富裕、文明的新西藏而奋斗”,为西藏的经济社会发展提供了一系列优惠政策。同年7月,国务院出台了《关于推动经济联合的暂行规定》。上海认真贯彻落实,开始在体制机制上采取措施,并于1982年5月3日,在原市计委协作办公室和上海市咨询服务总公司的基础上,成立市政府协作办(即市政府合作交流办的前身),积极应对计划经济体制逐步被打破的格局,为后来牵头开展对口支援工作打下了基础。

第二次西藏工作座谈会于1984年2月27日在北京召开。这次会议确定了新时期关于西藏工作的指导方针、重大政策、战略目标等。会议恰逢西藏自治区成立20周年,中央决定由上海等9个省市和国务院有关部门,以“交钥匙工程”方式,投资4.8亿元,帮助建设43项惠及西藏各族人民的现代化建设工程项目,标志着全国性援藏工作的开始。这一时期,上海按照“支援为主,互补互济,积极合作,共同繁荣”的原则积极开展对口支援工作,并在1991年12月国家民委召开的“全国部分省、自治区、直辖市对口支援工作座谈会”上,交流了上海援藏、援疆、援滇工作经验,获得了与会人员的一致肯定。

第三次西藏工作座谈会于1994年7月20日在北京召开。会议确定了“分片负责、对口支援、定期轮换”的干部援藏方针,10年内分3期进行轮换,明确内地15个省市对口支援西藏7个地市的44个县;落实了投资总额为23.8亿元的62个建设项目(上海两个:西藏自治区的传染病医院和日喀则的上下水工程,就是后来的日喀则自来水厂)。明确把对口支援日喀则地区8个县的任务交给了上海市和山东省,上海对口的是定日、江孜、拉孜、亚东四县。

综上所述,严格意义上对口关系明确、支援任务清晰的援藏工作,应该从中央第三次西藏工作座谈会后算起,到今年已经整整20年了。

随着中央对援藏工作要求的不断提高,上海市委、市政府进一步加大了援藏工作力度。

在组织体制上,中央会议一结束,上海市委就发文(1994年8月)成立市援藏工作领导小组,由市委分管副书记任组长,市政府分管副市长任副组长。紧接着市委副书记就率团到西藏,与当地领导商议对口支援方式方法。1996年的2月市委又决定成立援藏工作领导小组办公室。1997年1月,市政府协作办成立对口支援处,具体负责协调推进上海援藏、援滇、援三峡工作,我很有幸从开始就成为其中一员。同时,市委组织部和市人事局还专门成立了一个为西藏选派干部办公室。1996年11月增加援疆任务后,又把“上海市援藏工作领导小组”更名为“上海市援藏援疆工作领导小组”。

在资金筹措上,中央除了要求上海完成两个重点项目外,在援藏资金筹措方面没有具体要求。1996年8月,市委组织部部长罗世谦、副市长左焕琛、市政府副秘书长姜光裕率团到西藏考察、慰问时发现了这一问题,决定建立援藏资金。接到任务后,我们提出了多种方案,第四次援藏援疆领导小组会议确定了总盘子为1600万元、由“市区两级财政共同出资”的援藏资金筹措机制。

第四次西藏工作座谈会于2001年6月25日在北京召开。市委副书记罗世谦、副市长蒋以任赴京参加会议,我是随团工作人员。会议决定对口支援西藏政策再延续10年,对尚未纳入对口支援范围的29个县全部实行对口支援。上海在原来对口支援日喀则地区4个县的基础上又增加了萨迦县。确定各省市对口支援项目70个,总投资约10.6亿元。其中,上海承担“扎什伦布寺文化广场”“日喀则职业中等技术学校”等8个项目。

这一时期,上海的援藏工作有了一个跨越式发展。

在体制方面,为进一步做好包括援藏工作在内的对口支援与合作交流工作,2005年4月,又在合并上海市援藏援疆工作领导小组、上海市对口支援三峡库区移民领导小组、上海市对口云南帮扶协作领导小组等三个小组和上海市国内合作交流工作联席会议的基础上,成立了上海市合作交流与对口支援工作领导小组。2005年1月,第二批援藏领队林湘调到市合作交流工作党委、市政府合作交流办任书记、主任,在许多机制、体制创新上起到了关键作用。

在资金筹措方面,仍然采取市、区两级财政共同承担的方法,10年间有两次大幅度提高。前5年,自2001年起,把原来的1600万元的援藏专项资金提高到4810万元。其中,市财政3000万元,另外1810万元由19个区县共同承担。2006年,上海市合作交流与对口支援领导小组成立以后,将原来分别筹集的援藏、援疆、援滇、援三峡资金进行整合,建立了每年提高10%的“上海市合作交流专项资金”。这是一个错综复杂的工程,首先我们进行综合统计,提出了第一年的资金盘子31512万元,再对各区当年的财政收入、援助对象、以往出资情况等进行排摸、统计、分析,一次性核定19区县出资基数10654万元,5年不变。而市财政资金每年相应增加,从而形成了专项资金的增长机制。

第五次西藏工作座谈会于2010年1月18日在北京召开。会议对推进西藏实现跨越式发展和长治久安作出了战略部署。明确对口支援西藏政策延长到2020年;提出了建立援藏资金稳定增长机制的要求,即按照2009年度各对口省市地方财政一般预算收入的1‰安排,以后每年按照8%递增(GDP低于8%时按实际增长数递增);提出了“干部援藏和经济援藏、人才援藏、技术援藏相结合”的全面援藏的方针。

为了更好地落实中央一系列会议精神,2010年4月,市委决定将原领导小组更名为上海市对口支援与合作交流工作领导小组,把对口支援放在更重要的位置。现任组长是市委书记韩正,第一副组长是市长杨雄,三位副组长分别是市委常委、组织部长应勇,市委常委、市委秘书长尹弘和副市长时光辉,领导小组成员单位也扩大到56个,可谓是级别最高、范围最广。

同时,“上海市合作交流专项资金”实现了市财政直接统筹,总金额接近上海地方财政收入的1%。援藏资金有了大幅度增加,2011年援藏资金25700万元,2012年援藏资金27756万元,2013年援藏资金29976万元。此外,为加强全市对口支援工作的组织协调工作,2010年8月,经市编办同意,市政府合作交流办对口支援处拆分为一处和二处,人员编制也从8人扩大到14人。对口支援一处以援疆、援三峡、援黔等工作为主;对口支援二处以援藏、援青、援滇等工作为主。我被安排在对口支援一处工作,与第六批援藏干部、援藏干部领队闵卫星接触仅开了个头,随后工作调整,我完全离开了工作15年的援藏工作岗位。

开局之艰:基础教育入手

1994年,中央第三次西藏工作座谈会确定“分片负责、对口支援、定期轮换”的援藏方针。

1995年5月17日,是我们第一批49名援藏干部出发的日子,很好记——517(我要去)。

首批援藏领队是徐麟,那时才32岁,却已经当了四年南汇县常务副县长,到日喀则后担任地委副书记、嘉定区委副书记。第一批援藏干部的平均年龄为36.2岁。一入藏,徐麟书记就带领我们走遍全地区18个县市。在进行广泛深入的调研基础上,形成了第一批四句话的援藏思路,即:“以兴办社会公益事业为先导,为藏族同胞排忧解难做好事、办实事”;“寻找沪藏两地经济优势的最佳结合点,加速日喀则地区经济发展,努力为地区培植新的经济增长点”;“利用上海人才与基地优势,培养当地各族人才”;“立足于每个上海干部的自身努力,以实际行动赢得地区各族人民群众的信赖”。

第一批援藏资金筹措是最困难的,“上海市援藏专项资金”刚刚建立,社会各界对援藏情况还不太了解。面对有限的资金,第一批援藏干部选择从基础教育入手,三年筹措1620万元,新建、扩建、改建了23所小学、1所中学、2所幼儿园。比较骄傲的是,作为第一批援藏干部和希望工程工作小组的一员,我跑遍了所有的学校,制订建设方案;最终,我们的努力,使得当地增加了2500余名适龄儿童入学,还解决了10000余名小学生“屁股离地”问题——当时他们小学生不仅上课坐在地上,晚上还睡在地上,确实是不可想象的,我们当时是作为大问题来解决的。

教育之外,当年主要的项目还有日喀则自来水工程、地区卫校改造、江孜塑料制品厂、江孜光缆工程等。

说到光缆,第一批援藏干部入藏,生活上的困难都可以克服,最痛苦的就是和家里的通讯很不方便,因为光缆还没有通,要通过卫星,经常是拨了半天通了两句话就断了。我们打电话一般都是到邮局去排队,先要排一两个小时的队,再拨一两个小时才通,说了两句话又断掉。后来徐麟书记房间拉了一根电话线,休息假日我们就到书记房间打电话。当时很有趣,我们拿了一个本子,上面放了一个盒子,电话打通了以后自己放钱进去。这个情况成了我们第一批初期的一个必修课,所以当我们得知当地准备拉光缆但还没有轮到我们上海对口县时,江孜的援藏干部就积极开展工作,在很有限的条件下筹资170万元投建,先拉这根线。所以日喀则通光缆的同时江孜也通了光缆,邻近的亚东县通光缆的时间也相对早一些。

如今去日喀则,大家都能看到由徐匡迪市长题名的“日喀则上海广场”,那是第一批开始、第二批援建结束的“头号工程”。援藏初期,自治区党委书记陈奎元提出,在日喀则地区建设几个能体现西藏与内地友谊的标志性永久建筑。地区领导提出了山东建一个以住宿为主的“山东大厦”、上海建一个以商贸为主的“上海商城”的建议。后来市委研究的时候,黄菊书记说,这个项目要让老百姓进得去,让老百姓喜闻乐见,所以我们最后把这个项目定位在综合性的广场,前面是商厦,中间是活动区,后面是住宿区,而不是一个简单的商厦。

这个项目是由上海建工集团负责实施的,来自“上海七建”的援藏干部徐军担任总协调,一年多后,被日喀则地委书记桑珠盛赞是一座“一流设计、一流施工、一流管理、一流质量”的标志性建筑顺利完工,并且获得了鲁班奖。

广场由上海华东建筑设计院设计,造型犹如一艘友谊之舟。竖立在“船头”的雕塑还有一个故事——当时我已经回沪,想起外滩陈毅雕像的作者章永浩,就想方设法找到他,让他出马。他也很认真,说这个事情不要一个人做,后来他动员他的同学、他的老师,一共弄了五个样。我还通过西藏驻上海办事处,专门组织了曾经在西藏工作过的同志,大家来投票,结果选出来的还是章永浩的作品。一个藏族女孩,一个汉族女孩,藏族女孩手捧哈达,汉族女孩挥动绸带,后来我们给雕塑起名“团结协作奋进”。

第一批援藏资金13975万元,其中,“日喀则自来水厂”项目4500万元;“上海援藏专项资金”为4742万元。经过援藏干部努力,通过选派单位和社会各界捐赠4733万元,实施援藏项目94个。

承前启后:“健康工程”惠及百姓

我和西藏有缘。1996年回沪之后,我进入市政府协作办对口支援处工作,心心念念的,依旧是援藏。

第二批50名援藏干部是1998年5月17日进藏的,又是“我要去”的谐音。很可惜,在定日工作的援藏干部邵海云于当年11月4日不幸因公殉职。

第二批领队林湘,进藏那一年37岁,曾担任闵行区陈行镇、梅陇乡党委副书记、镇长,3月刚刚当选闵行区副区长,5月就被派到日喀则担任地委副书记。第二批援藏干部平均年龄37.2岁,第二批援藏资金筹措是最艰苦的。由于没有中央大项目支撑,援藏资金靠自筹为主,可事情依旧干得漂亮。

其中突出的特色,是“健康工程”。

第一批希望工程,主要是解决乡一级希望小学的问题,第二批把筹集到的资金主要集中在完善了地区卫生三级网络上,就是地区一级、县一级、乡一级,投入奖金2103万元,新建了地区人民医院第二病房、地区防疫站、江孜县卫生服务中心等项目,重心还是放在乡镇,新建了26所乡村卫生所,改善了地区农牧民和群众的就医条件。同时,继续为教育援藏添砖加瓦,创造性地开展了以救助失学儿童和贫困学生为重点的“1+1结队助学活动”,使820名学生受益。

此外,重大项目也可圈可点。除了完成第一批延续项目“日喀则上海广场”外,还有就是“上海体育场”“上海路”项目。日喀则的上海体育场,在当时是引起轰动的。1999年底日喀则地委书记平措带团来沪考察时,向上海提出援建请求,市领导小组在安排2000年援藏项目时,把任务交给了上海市体育局。市体育局成立了以赵英华副局长为组长的工作组,并请现代设计集团负责设计,上海体育场地公司负责施工。号称万人体育场的“日喀则上海体育场”采取半圆式标准田径赛场布置,设八条塑胶跑道,中间为草坪足球场,13排观众席呈三面U字形等高看台,看台下设办公和商业用房。建成后,当地许多大型活动(例如第一届“珠峰节”)都在这里举办。体育场的建设得到了市、区两级体育部门的大力支持,体育场的雕塑“倒挂金钩”,就是从上海运过去的——当时正好上海体育馆在改造,“倒挂金钩”被拆了下来,恰巧日喀则的上海体育场需要这样一个雕塑,所以就被直接运往了日喀则。大型电子屏背面的浮雕《攀登》是请著名雕塑家张海平创作的。

日喀则的“上海路”是第二批援藏干部自筹资金,请驻地部队修建的,全程5.5公里,耗资2000万元,这条道路非常有影响。其他项目还包括地区广电中心、地区科技馆、地区外贸楼、地区档案陈列馆等。由闵行区捐资建设的扎什伦布寺灯光工程更是受到民众的欢迎。

第二批援藏资金19079万元,其中市援藏专项资金7562万元,经过援藏干部努力,选派单位和社会各界捐赠11517万元,共实施援藏项目175个。

民生新突破:没叫响的“安康工程”

第三批50名援藏干部进藏的时间是2001年5月27日,比前两批晚了10天,若还用谐音理解,便是“我爱去”。

领队尹弘时年38岁,曾担任长宁区副区长、松江县副县长,到日喀则后担任地委副书记、长宁区委副书记。第三批平均年龄最轻,34.7岁。

第一批把“希望工程”开了头,第二批把“健康工程”作为重点,第三批工作怎样在民生上有所突破呢?当时,胡锦涛总书记提出了“援藏工作要向基层倾斜、向农牧区倾斜”的要求,第三批援藏干部把援助的视角投向了新农村建设,我们也及时将上海在云南省对口帮扶中取得的一些成功经验介绍给援藏干部。

当时的“云南经验”是这样的:在每个自然村投放约15万元资金,我们拿出其中的8万元来改变他们村的自然面貌,再用7万元钱贷款给农户,去买一些鸡鸭羊,来改变他们的生活条件,2001年我们做到了1000个村子。新华社上海分社一位叫吴复民的记者,帮我们总结,写了一个内参报到了中央。时任副总理温家宝在2001年10月1日作了批示,认为上海的经验值得重视,应予总结。这说明我们的工作得到中央首长的肯定,同时也得到了国家扶贫办的肯定,后来作为经验在全国的扶贫工作中加以推广。

怎样取一个既叫得响又好记的名字呢?我们从1991年江泽民在考察四川藏区时提出的“稳藏必先安康”中来了灵感,市协作办副主任周伟民当场拍板,叫“安康工程”吧——“安居乐业奔小康”。第三批援藏干部积极筹措资金1124万元,结合西藏实际,通过采取小额信贷投放,提供优良种畜,援建蔬菜大棚,实现通水、通电、通路、通广播等方法,为农户提供基本生产资料,帮助发展种植业、养殖业,扶持小运输、小加工、小服务等,重点建设了32个“安康工程”。工程在当地的老百姓中引起了很好的反响,得到了各方面的肯定,也为以后的援藏工作开拓了一条新路。

中央第四次西藏工作座谈会确定上海的八个重点项目中,“日喀则扎什文化广场”无疑是头号工程,广场中轴线与扎什伦布寺的中轴线相吻合,占地面积3万余平方米,市领导小组委托上海市绿化局来实施这一工程。上海园林集团副总经理周如雯被委以重任,先后五次进藏。项目建成后在当地非常受欢迎,广场中间的群体雕塑早已经被摸得发亮。委托教委建造完成的日喀则地区中专教学楼,集远程教育、多媒体电化教学、学术交流活动于一体,我还记得项目竣工时间是2003年5月底,正好碰到“非典”,我们是通过“白玉兰远程教育网”来完成项目竣工交接的。八个项目中的农业机械化工程、定日珠峰观景台(世界上海拔最高的观景台)、江孜宗山公园、东风林卡改造等项目也大受欢迎。援藏干部从推动当地经济的角度出发,耗资2000万元打造了上海家园,受到交口称赞。

第三批援藏资金借助中央第四次西藏工作座谈会的东风,三年达到24450万元。其中市援藏专项资金11245万元,经过援藏干部努力,通过援藏干部派出单位和社会各界捐赠13205万元,实施援藏项目166个。

这里要特别强调一下,这一批中央给上海援建增加了一个萨迦县,但是由于接到任务之前,所有的援藏资金、三年计划都排掉了,萨迦的援建资金从何而来呢?当时姜光裕秘书长亲自到宝钢去筹措资金,宝钢援助了700万元,后来在萨迦修了一条宝钢路。2002年8月,刘云耕副书记率团慰问考察时,我还专程陪同谢企华董事长到萨迦,参加宝钢路的竣工通行仪式。

旅游配套起步:最动人的“桑珠孜宗堡”

第四批50名援藏干部进藏是2004年6月4日。

领队赵福禧时年44岁,曾经担任浦东新区城区工委书记、浦东花木镇党委书记、钦洋镇镇长等职,到日喀则后任地委副书记、行署常务副专员、浦东新区副区长。

第四批在沿续前三批将援藏资金继续向民生方面倾斜之外,加大了对教育、卫生等社会事业项目的投入。比如,在教育方面,出资2000万元新建的日喀则地区上海实验学校(小学、初中部)于2006年8月建成并交付使用。值得一提的是,由上海市级机关广大党员干部和第四批援藏干部共同捐赠250万元援建的江孜县浦江希望小学,凝聚了上海市领导和全体市级机关干部的一片深情。

“旅游设施配套建设”也是第四批援藏的一个特色。共投入资金4750万元,通过新建定日珠穆朗玛大酒店、亚东花园大酒店,改建拉孜大酒店、地区上海宾馆等,在每个县都建了宾馆。最到位的是,在地区人民医院搞了一个高压氧舱,还新建了制氧厂,自己做氧气,作为医疗用途的同时也促进了旅游业的发展,再也不需要从拉萨运氧气瓶了。

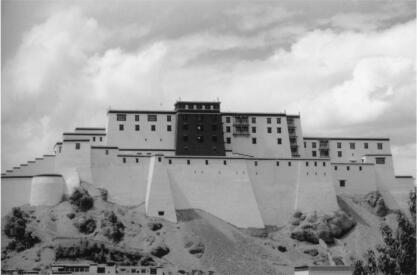

此外,当时启动了投入4800多万元的“桑珠孜宗堡恢复重建”项目,这是个比较特殊的援藏项目,虽然并非跟民生直接相关,但是当地老百姓觉得我们做了一件大好事,一些藏族同胞甚至激动地落泪。

桑珠孜宗堡始建于600多年前,是古时西藏地方官员的办公地方,也是西藏隶属于祖国的历史见证,人称“小布达拉宫”。它与扎布伦布寺一起曾经是日喀则地区的标志性建筑。而“小布达拉宫”却在“文革”时期遭到破坏,只剩下断壁残垣。在日喀则修复桑珠孜宗堡的意义,不亚于在上海建外滩、在拉萨造布达拉宫。修复“小布达拉宫”不仅是当地老百姓,同样也是我们历批援藏干部的愿望。2003年12月,日喀则地区代表团到上海访问期间,洛松次仁专员向上海提出希望把修复桑珠孜宗堡作为第四批重点援建项目的请求。这个任务历史性地落到了我们头上。找谁来做前期论证和方案设计呢?巧的是同济大学团委干部江明在对口支援处挂职,他向我们推荐了同济大学建筑系系主任、曾多次主持外滩历史建筑恢复工程的常青教授,和他一接触,他表示愿意做这件事。于是,2004年4月,我带着江明,陪同常青教授前往日喀则实地调研,回沪后形成了建议方案。5月10日,在市委副书记王安顺主持召开的市援藏援疆工作领导小组第七次会议上,原则同意了这一建议方案。第四批援藏干部进藏后,又进一步调查、论证,并在2005年1月27日召开的市“援藏援疆、对口云南、对口三峡”三个领导小组联席会议上正式列为第四批援藏重点项目,市合作交流办胡雅龙副主任与赵福禧书记签订了《援藏项目委托书》。项目得到了上海有关方面的高度重视,市领导小组办公室多次召开两地专家论证和工程协调会,同济大学组成了由副校长陈小龙、设计研究院院长丁洁民亲自挂帅的专家组,第四批援藏干部更是倾注了全部的心血,派出了地区商务局党组书记张中为项目建设负责人。经过两年多的艰苦努力,克服了工程复杂、施工难度大、工期紧等重重困难,2007年5月,第四批援藏干部返沪前,投资达4800多万元的桑珠孜宗堡重建工程主体建筑竣工。

桑珠孜宗堡修复后新貌

第四批援藏资金的筹措逐步走向了规范。其间,对口支援资金进行了统筹,建立了“上海市合作交流专项资金”,筹措援藏资金19930万元,经过援藏干部努力,社会各界捐赠13448万元,第四批援藏总额为33378万元,实施援藏项目165个。

接力棒传到了第五批,援藏资金又投入3500万元,在第四批恢复性重建的基础上,打造“宗山博物馆”,项目由援藏干部日喀则地区文化局副局长李作言负责,在赵卫星书记的带领下,第五批援藏干部开创性地开展工作,确保了这个标志性项目在2010年夏天对外开放。

我们可以设想一下,再过200年,甚至300年,现在在建的许多项目可能会随着当地的发展变化拆除重建,但是“小布达拉宫”却一定会在的,它的复原性重建必将载入史册,因为一段断裂的历史在这里得以重新延续。

全面推进:“文化援藏”有声有色

第五批50名援藏干部离开上海的日子是2007年6月8日,离开上海前时任上海市委书记的习近平亲切接见了全体援藏干部。

领队赵卫星时年45岁,是五批援藏领队中年龄最大的,到任过的岗位最多。他曾任长宁区团委书记、周家桥街道办事处主任、区委组织部副部长、区党史办主任,市委办公厅市区处处长,市委督查室主任,浦东新区监察委主任、区纪委副书记,到日喀则后任地委副书记、浦东新区副区长。

第五批援藏工作继续延续前四批的做法,加大了“新农村建设、教育、卫生”等民生项目的投入。其中,新农村建设投入达到了9819万元,建成了44个示范村;教育方面投入7646万元,完成了日喀则上海实验学校的高中部、地区职业学校实训楼等26个项目;卫生方面投入2208万元,完成地区人民医院病房大楼等10个项目。

重视藏族历史文化保护、开发和发展,开展“文化援藏”是第五批援藏工作的又一特色。通过打造宗山博物馆项目,为日喀则恢复了一个标志性历史景点;积极扶持拉孜“堆谐”文化、萨迦唐卡复制等县域产业发展,进一步拓宽农牧民以文化技能实现就业的渠道;促成大型藏族歌舞剧《珠峰彩虹》来沪参加上海第十一届国际艺术节展演,邀请日喀则派团参加上海国际合唱节和日喀则宣传周等活动,组织落实西藏自治区来沪慰问演出,加强了沪藏两地文化交流;协调日喀则在上海西郊国际农产品交易中心增设西藏特色农副产品展销“窗口”,连年参加上海农特优产品迎春展销会,扩大了两地文化交流和经贸往来。

第五批援藏资金44260万元,其中市合作交流专项资金33710万元,经过援藏干部努力社会各界捐赠10550万元,实施援藏项目241个。

和藏族学生在一起

最后,我想提一下日喀则上海实验学校,这所经历了第四、第五、第六批不间断投入的学校,目前,基建投资达到7800万元,设备设施近2500万元,建筑面积达23000平方米,是上海投入资金最多、援助时间最长的教育项目。学校始建于2005年,由市教委负责实施,上海高教设计院负责设计,副院长徐兴华亲自挂帅,前后三次进藏。建设初期,在设计理念上,强调要将上海的海派风格融入到高原文化之中。值得一提的是,在三批援藏干部的努力下,日喀则地区上海实验学校建成为十二年一贯制的“重点中学”,这是西藏自治区唯一一所“十二年制”的学校。学校不仅硬件条件好,德育、教学、管理、科研、后勤等方面,都引入了“上海经验”,颇有“上海特色”。虽然建校时间不长,但从2008年起,学校中考平均分连续数年全藏第一;高中部作为“重点”,面向全自治区招生,首届高中毕业生高考上线率(计划内)达98.6%,在西藏自治区名列前茅。学校2010年11月被国家教育部基础教育一司评为“全国和谐校园建设学校”;在2011年的地区教育工作会议上,学校获得“初中教学管理特等奖”“小学教学管理进步奖”。2011年7月31日,市委副书记殷一璀,市委常委、常务副市长杨雄到日喀则上海实验学校考察,并为“心相连”纪念雕塑揭幕,标志着学校硬件建设基本结束。这次考察我全程陪同,当时我已到对口支援一处工作,这也是我第14次西藏之行。随着我工作岗位的变动,不再联系援藏工作,15年援藏的历程也在此暂告一段落。