服务国家战略 建立可持续的援藏工作机制

2017-04-06 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】罗世谦,1943年3月生。1987年至2007年,担任中共上海市委组织部副部长,市委常委、市委组织部部长,市委副书记、市纪委书记等职。

口述:罗世谦

采访:严爱云 黄金平 张东保

整理:张东保

时间:2014年2月26日

西藏是我国重要的边疆民族地区,在维护国家统一、民族团结、保持社会稳定方面具有十分重要的战略地位。正因为如此,党中央、国务院历来十分重视西藏工作。1994年7月召开的第三次西藏工作座谈会,是党中央、国务院根据国际形势的变化和国内建立社会主义市场经济体制过程中西藏面临的新情况、新问题,从战略全局的高度研究西藏稳定和发展问题的一次极为重要的会议。会议提出了“分片负责、对口支援、定期轮换”的援藏工作方式,要求中央有关部委和15个省市对口支援西藏。其中,上海与日喀则地区对口。上海历届市委、市政府一贯有坚决服从中央命令、按照中央的部署支援全国的传统,历史上就有对西藏、云南等地区的援助工作。我到市委组织部工作以后,曾参与援助贫困地区、老区的有关工作,选派了十几名干部到山西等地任职。上海组织干部到这些地方去,市委态度很明确,全国一盘棋,上海是全国的上海,中央有任务,一定要坚决完成。我在担任市委常委、市委组织部部长期间,参与了对口支援前三批援藏干部的选拔、委派等工作,深刻领会到江泽民总书记在第三次西藏工作座谈会上说的“决不能让西藏从祖国分裂出去,决不能让西藏长期落后下去”的重大意义。

坚持“好中选优”“选优挑强”派好干部

选派高素质的干部进藏是搞好对口支援工作的决定性因素。市委坚决贯彻中央精神,结合上海实际,探索如何在新形势下把援藏工作做得更加有效率、更加可持续。因为是选派干部支援,组织部就成了主管部门。接到这个任务后,我们感到压力很大,多少年没派出这么多干部到西藏去,特别是年轻干部,而且一下子要抽出近50个人去。在这种情况下,首先要把中央精神领会好。我们觉得这次援藏和以前的做法有很大不同,以前的干部派去后,什么时候回来是没说法的。现在明确“定期轮换”,三年一批,一定十年。时任市委书记黄菊同志提醒我们,要有长期的思想准备,援藏任务十年后可能还会有。我们听了以后,决心不能因为要定期轮换,就搞短期效应,不能只想把这批干部选好完事,也不能只想我们这届,而留下一大堆麻烦。要考虑长远,立足长期支援。所以在干部选派上,要考虑好如何保证他们去那边后安心工作以及回来后的使用等一系列问题。目的只有一个,就是要让这项工作能够持续、健康、长期地发展。

从第一批援藏干部的选拔工作开始,我们明确提出要克服单纯的任务观念,坚持“好中选优”“选优挑强”。如果仅仅为了完成这一批近50个人的选派任务,把身体条件合适的选去,或者采用物质刺激,这些做法都是短期的,是不可取的。另外如果选的干部不是很优秀,在那边的任务就不能完成得很好,回来后的使用也会成问题。所以,当时明确一定要“选优”,把到西藏工作作为锻炼、考验干部,提高干部素质的机会。于是就进行动员,宣传力度很大,动员尽可能多的干部主动报名。最后报名的有3000多人,气氛非常热烈,从中选出了一批优秀的干部,不仅使援藏任务完成得很好,还为回沪后的使用打下了基础,形成了良好的干部培养和使用导向。

当时很注重三个条件,一是思想上确实要有援藏愿望和决心;二是身体要健康;三是要看经历和实际能力。有几个部门是西藏方面点名要的,比如检察院、卫生、科委,都是系统动员,其他的我们着重看实际锻炼,不在于职级高低,比如当过乡长或县委书记,都可以。因为到西藏去都是要挑担子的,不能到那边去什么都不懂,不是能只重学历、专业等。第一批去的同志,政治热情很高,有上战场的味道,决心很大,真的不容易。

同时,我们也有意识地定点物色一些年轻培养对象,要选好带头的人。按照“好中选优”的指导思想,各级党委非常重视,把最优秀的干部推荐出来。这几个人选我们下了很大功夫,反复讨论,经过多次谈话了解,最后确定徐麟为第一批领队。徐麟其他条件都很好,唯一的“不足”就是太年轻,当时还不满32岁。虽然家里孩子很小,爱人还经常出差,但徐麟同志本人态度很好,他说,只要组织需要,各种困难他都自己克服。市委下决心大胆选用年轻干部挑重担,实践证明是非常正确的,他作为第一批的领队,一去就遇到了很多复杂情况,都应对得很好,受到各方一致好评。物色的其他几个干部是到对口援藏的四个县任主要的领导,综合素质都很强。去西藏工作,大家的思想顾虑还是有一些的。说是定期,但最终到底定期还是不定期,回不回得来?高原地区的高原反应究竟怎么样?大家心里还有点打鼓。这种情况下真的需要有一批带头的人。这确实是一种和平时期的考验,他们经受住了考验,不仅能够主动报名,去了以后不怕各种困难,并且任务完成得也非常出色。

上海援建的定日县岗嘎乡希望小学

在实践中锻炼干部,是我们党培养干部的一条根本途径。援藏干部在西藏经历了分裂与反分裂的斗争,还要处理民族、宗教、军政、军民关系等诸多问题,他们的政治鉴别力、政治敏锐性都得到了提高,工作能力也得到了很好的锻炼。第一批能够很顺利地开展工作而且探索出一条路来,对他们来说很不容易。这批干部本身素质很高,他们在西藏的工作得到了西藏当地干部的支持和帮助。当地干部有个很大的特点,就是政治观念特别强,顾大局,对我们的干部既关心又严格要求。徐麟去了没多久,在一系列事件的处理上表现很出色,西藏当地的反映非常好。几个县委书记也是,刚去就要处理叛逃的事,毫无经验,但都处理得很好,很不容易。如果我们当初选的干部是勉勉强强去的,或者仅是为了解决个人待遇去的,绝对挑不起这副重担。所以,援藏工作的开展情况比我们预料的要好得多。我想原因有以下几点,一是中央精神很清楚,定期轮换;二是市委态度明朗,要好中选优,作长远打算;三是各级党委领会精神准确,推荐优秀,把好的同志推选出来;最后是这批同志表现突出,第一批49人都是自愿报名的,表现出很高的政治热情,体检时大家都生怕自己有项目不合格;所有的家属也很好,不拖后腿,全力支持。

建立符合实际的干部管理、服务机制

我们把援藏这件事定位为要长期、持续、健康地开展的重要工作,从一开始就十分注重要制定稳定的干部政策和制度,把选拔、管理、轮换以及后续安排使用等问题尽可能考虑周全,相关部门制定了各种优惠制度,比如补贴、对家属的关心等,并且明确了指导线,避免为了动员大家去,各单位相互攀比。对干部的关心既要有思想上的动员,也要有物质鼓励,精神和物质要结合。思想动员要领先,制度制定要合情合理,全市同步走。我们强调,绝对不要单纯地补贴钱,单纯地补钞票危害很大,同时关心他们的政策不要脱离其他同志,不要造成同志们是为了待遇去援藏的感觉,所以当时给的补贴并不很高。中央对口援藏的精神好,我们在贯彻落实上就容易得多。

为了进一步加强上海援藏干部的思想、作风建设,切实做到严格管理、严格教育、严格监督,充分发挥全体成员的积极性、创造性,全面完成援藏任务,我们建立了自己的联络组——上海援藏干部联络组,这在当时是一种探索。49个人建不建自己的联络组,开始时有不同意见。有人认为,既然在西藏任职,在各自党组织领导下工作,上海为什么要再建个联络组呢?我们经过反复研究,认为以往派干部到其他地方,人不多、时间短,指定个负责人,偶尔联系就可以,但这次援藏人多、时间长、任务重,还要持续不断,所以应当加强我们派出单位对干部的管理。把联络组定位为联络,在当地党委的领导下,协助做好对援藏干部的日常管理,严格教育、监督每一个援藏干部,加强援藏干部之间的工作联系,经常组织交流工作经验、体会。联络组建立必要的规章制度,如重大问题报告制度、工作月报制度、内部谈心制度等,并统筹安排回沪探亲、因公出差等工作,关心援藏干部的生活、身体,根据当地的实际情况,帮助妥善安排好住、食、行等问题。联络组不代替当地的党组织,不代替行政,仅联系、帮助上海援藏干部。实践证明,联络组的设置十分必要,它成了援藏干部的“娘家”,让援藏干部觉得有个“家”,他们有苦恼、有问题、有困难都通过联络组反映,和我们市委组织部及时联系,我们帮他们协调、处理。在西藏凡是遇到了困难、问题或者上海方面需要传达的精神,都通过联络组,使49个人较好地发挥了团队作用,同时也不干涉他们在藏任职单位的工作。上海这边也把家属组织起来,每隔一段时间组织一下联谊活动,让他们沟通沟通。那时候通讯不方便,打电话都很困难,通过联谊活动把各种信息及时传给大家。逢年过节,还组织慰问活动。这些工作做到位后,援藏干部就更安心了。

日喀则地区平均海拔4000米以上,我们的援藏干部克服了高热、头痛、呕吐、腹泻、失眠、唇裂、流鼻血等高原反应和各种生活困难,努力开展工作,经受住了考验。高原缺氧等困难,无论是援藏干部本人,还是家属和相关的方方面面都早有准备,但没想到会有援藏干部牺牲。1998年11月4日,当松江区的第二批援藏干部邵海云同志在工作中因车祸不幸遇难殉职的消息传来时,我们非常悲伤。邵海云的牺牲对我触动很大。一定要理解援藏干部的甘苦,对口支援是长期的、艰苦的,这项工作需要几代人的共同努力,领会这一精神非常重要。我们立即将邵海云牺牲的事情向黄菊同志作了汇报。黄菊说,不要急,我们应当早有思想准备,那么艰苦的条件,这样大规模的援助,很可能会有牺牲,要妥善处理好善后工作。市委组织部副部长陈士杰连夜带队飞赴西藏,市委组织部领导与松江区、民政局等方面立即研究善后工作。由于基层的干部工作做得非常细致,每一位援藏干部所有的关心制度和措施都落实到位,包括给每人都买了保险等。我们到邵海云家里跟家属谈时,家属觉悟很高,态度很好,没有一句对组织的怨言。这真要感谢松江区的各级领导和工作人员,他们在选送干部、照顾家属上做得非常好,援藏干部走的时候,把他们家里所有情况都摸得一清二楚,补助都到位,善后工作考虑得也极其周到,使后事处理有了很好的基础。也要感谢邵海云的亲人,他们非常通情达理,表现了很高的思想境界。我们除按规定补抚恤金,还提出给家庭建立长久性的补助机制,让孩子健康成长、老人安度晚年等。西藏自治区和日喀则的领导也十分关心,1999年2月,时任自治区副书记的郭金龙和时任自治区人民政府副主席的杨晓渡专程到松江看望了邵海云同志的家属。血的教训让我们明白:要奋斗,就会有牺牲,一定要防止各种意外发生,同时,做好应对各种意外的准备。在组织工作中,同样也应如此。

对于援藏干部,我们要求做到思想上高度重视,政治上充分信任,工作上大胆使用,生活上热情关心,组织上加强管理,努力为他们创造良好的工作、生活和学习条件,以充分发挥他们的聪明才智和积极作用。由于援藏干部的管理、服务制度等制定得比较符合实际,各区县和各单位干部是真情做事,工作做得到位,援藏干部家属都是真心支持,形成良性循环,援藏工作才能持久下去。

第一批快结束的时候,西藏当地对徐麟等几个干部评价非常好,一定要留他们。我们按照中央“定期轮换”的精神,没有同意留,同时,我们向西藏方面承诺继续选派优秀的援藏干部援藏,后来几批选派的林湘、尹弘等一批干部,西藏当地也都很满意。事实证明,我们这种明确的态度,对后面援藏干部的选拔非常有好处。援藏干部的使用,完全按照正常的干部考核要求进行,但在同等条件下优先考虑。三年任务完成后,对他们进行全方位的考察,包括听取西藏当地意见、联络组意见和原单位的意见等,他们回来后还参加学习班进行总结,之后进行综合评价。

建立援藏资金筹措和项目落实机制

把中央的精神领会后,把市委、市政府的要求一直贯彻到基层,工作做得扎实、严密,后面的路就平坦了。但是,总有意想不到的情况和困难。首先,没有想到的是在支援干部的同时,也要经济支援。我们最初理解援藏工作,就是派干部去,他们在藏如何开展工作就和派出单位关系不大了。援藏干部到了西藏后,才感受到当地干部、老百姓对我们沿海发达地区的期望,不仅是来人,还期待有资金和项目支持。援藏干部们开始想方设法筹钱,有实力的派出单位陆续给了些帮助,没实力的则十分着急。我们听到反映,立即派组织部秘书长姜亚新带队去西藏调查。了解当地的情况后,我们感到问题出在我们对西藏的情况知之甚少和对援藏精神的理解不深,原来仅仅限于从干部工作的角度理解“分片负责、对口支援、定期轮换”这一方针,认为援藏只是选派干部、怎样选好干部、怎样把干部管好等,显然有一定的片面性。于是,开始考虑资金和项目援藏。

这种情况下,1996年8月,左焕琛副市长和我率上海市代表团赴藏考察慰问。我们想一定要慰问到每一个人,援藏干部一个不能漏,拉孜、江孜、定日、亚东四个县全都要到,每个人的宿舍都看到。亲眼见到有的地方非常艰苦,但是干部们的精神状态都非常好。那年组织上同意家属探亲了,有几个家属在院子里种点菜,生活气息非常浓,真是把那里当自己的家了。我们去慰问的时候很有体会,能够在高原生活,本身就是贡献,对民族团结起了积极作用。同时,我们还拜访、会见了自治区党委书记陈奎元、自治区政府主席江村罗布、常务副书记郭金龙、日喀则地委书记桑珠、行署专员平措等党政领导,并慰问了长年在西藏工作的上海籍老进藏干部,向当时仍留在西藏工作的86名上海籍老进藏干部致以崇高的敬意,听取他们的意见、建议。我们亲身感受到西藏干部和群众对上海援藏的热烈欢迎和期望,感到地方的尽力支援会拉近沪、藏两地的感情,会促进“汉族离不开藏族、藏族离不开汉族”的民族大团结,这绝不是地方可做可不做的事。我们多次听取了地委、行署关于“对口支援”的工作进展情况介绍和建议。上海援藏干部领队徐麟综合反映了大家的意见:要加强市一级的领导和协调,建立良性的支援机制,重点项目统一管理;市统筹一笔资金,与当地共同制定长期规划,按每批援藏干部轮换为节点,滚动落实;同时,要发挥市、区县和各派出单位、非派出单位等各方面的积极性,鼓励、协调有实力的单位出力。

所有这些使我们对中央援藏政策的认识提高了,“分片负责、对口支援、定期轮换”这12个字不能分开理解,“分片负责”,即对口支援地区的好坏和你直接相关,不仅是干部的责任,更是地区的责任,这一点要领会。回沪后,我们立即向市委汇报。黄菊同志听后说,这些意见、建议很值得考虑。后来经过多方协调,建立机制的事很快得到了落实,完善了“分片负责”的新机制,解决了援藏资金筹措、援藏项目落实等重大问题。日喀则的领导和上海援藏干部都很高兴,尽管后来还遇到了各种各样的问题,但这个良性的对口支援机制建立起来了,而且一直延续到现在。第一批共9400多万元援藏资金,其中一半以上是统筹的。我们原来的想法是我们派干部,把援助资金上交中央,中央再把资金拨给西藏。但是在实际工作中,正是我们一个个项目凑起来的钱,把我们跟西藏的关系拉得更近,当地认为这是上海给的,是兄弟感情,这非常重要。实践证明,建立可持续的援藏机制,非常有利于民族团结和国家的长治久安。

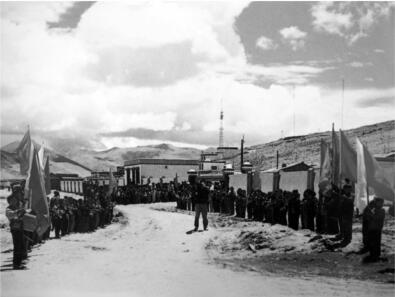

藏族人民载歌载舞

我们对中央第三次西藏工作座谈会精神的理解,从原来仅支援干部的角度,发展到建立一套机制保证,这两步走下来,大家对中央精神的理解更加全面和深入了。中央第四次西藏工作座谈会就更加明确了,要求进一步加大对西藏的建设资金投入和实行优惠政策的力度,继续加强对口支援。现在这套机制越来越完善。上海的援藏干部和当地的干部都十分珍惜这每一笔钱,精心组织实施好每一个项目。第三批援藏干部领队尹弘和我曾一起谈到,西藏的情况和上海有很多不同,比如搞建筑,那里地皮不像上海这样稀缺,就不要比谁的楼盖得高,不然,没电梯上上下下都会透不过来气。用钱、搞项目一定要符合当地的实际,得到当地领导的认可,给群众实惠。在一批接一批援藏干部持续不断的努力下,上海在日喀则的项目取得了明显实效,上海路修得很好,上海广场也造得很好,很多项目都受到当地干部群众的欢迎和好评。

思想的变化、风气的变化是长期的,西藏和内地在经济、社会等各方面的差距不是短期形成的,所以,对于西藏的发展,光靠行政命令是不够的,要调动更多的积极性,有更多的人员交流,经过大家不断的工作,逐渐融合。我们动员方方面面关心援藏干部、关心西藏到上海的干部,黄菊同志当时还要求,把西藏中学办好,多吸收藏族子女到上海来,加大培养力度。后来我们又动员上海的国有大企业也去援藏。援藏的方式越来越多,路越走越宽。

保持援藏工作的连续性、稳定性、开拓性对做好这项工作十分重要,因为对口支援的成效不仅体现在三年、十年,更要体现在长期。至今,上海已派出第七批援藏干部,对口支援工作取得了显著成效。在日喀则,处处有上海援建的成果;在上海,培训了一批又一批来自西藏的学生、技术人员和干部。看到援藏工作持续、有效地进行,一批批援藏干部茁壮成长,每一个为此付出过心血的组织干部是多么开心呀!