一支见人见物见精神的援藏团队

2017-03-16 来源:中共上海市委党史研究室

【口述】戚素坤,1954年1月生。现任西藏自治区人民政府驻上海办事处党委副书记、主任。2001年至2009年,担任中共日喀则地委委员、组织部部长,地委副书记兼组织部长等职。

口述:戚素坤

采访:崔桂林 孙宝席

整理:崔桂林

时间:2014年3月10日

我对上海援藏干部的认识,是从日喀则开始的。一批又一批上海援藏干部在平均海拔4200米的日喀则大地,面对高寒缺氧的环境,谱写了人生中精彩的一页。援藏要“见人、见物、见精神、见社会效益、见经济效益”是上海对口援藏的特色和真实写照。我作为一名老西藏工作者,见证了他们在西藏的苦和乐、工作和生活、理想和追求。他们的奉献精神和对雪域高原的深情眷恋,演绎了很多令人难忘的故事,他们的汗水和精神滋润着这块神奇而贫瘠的土地,至今回想起来还历历在目。他们对西藏的这份情怀我也感同身受,因为我和西藏更有着挥之不去的情结。我从1976年开始在西藏工作、生活了30多年,在那儿度过了自己的青春年华,经历了极其艰苦的种种磨砺和锤炼,倾注了自己全部的热情和心血。特别是我1987年在西藏生了一场大病,当时五位同志给我输了血挽回了我的生命,其中有两位是藏族同胞,藏族同胞的血和我的血液交融,所以,我对西藏有着特殊的感情。

当地群众欢送援藏干部

组织部是援藏干部之家

2001年7月,组织上调我到日喀则地区任地委委员、组织部部长。因为组织部负责每一批援藏干部的管理、接送等工作,我与上海干部的接触就多一些。可以说组织部是援藏干部之家。援藏干部每三年定期轮换,凡是我能去接送的我都会亲力亲为,如我到机场送尹弘同志他们这一批走,接赵福禧同志、赵卫星同志他们两批来等。印象很深的是我去拉萨机场迎接援藏干部进藏,上海是赵福禧同志带队,丁薛祥同志亲自送他们过来。当时还在修路,要绕走一座海拔近5000米的雪古拉大雪山,要走六七个小时的路途。为了使初次进藏的援藏干部舒适一些,我们共用了55辆越野车,队伍浩浩荡荡。沿途没有吃饭的地方,我们只能给每人发一根香肠、两个面包和一些馒头。在半路上停下来吃干粮时,有的援藏干部看到雪山、草地很开心,情不自禁地下车走走,有的就喘不过气来,腿一软差点晕倒。进入日喀则市区时,当地群众手捧哈达,载歌载舞地欢迎援藏干部,那种发自内心的感激、热情、壮观的场面你都想象不出来。西藏这里迎送宾客都是送白色的哈达,为了使援藏干部有宾至如归的感觉,我们还给他们每人送一束鲜花,使他们感到很亲切。

援藏干部到西藏要适应缺氧的高原气候和艰苦的生活环境很不容易。刚到日喀则时,有的援藏干部头晕气喘,吃不下饭,不适反应都很普遍。有好几位当晚就住进了医院,病情好转就很快奔赴各自的工作岗位,没见过一位打退堂鼓的。上海领导都很关心援藏干部,丁薛祥同志回上海前,我对他说,你放心,我们事先都安排布置过,要求各级各部门对援藏干部多关心,生活上多照顾,工作上多支持,都达成了共识,我们一定会尽全力做好。

到西藏如果感冒,很容易得肺水肿和脑水肿。特别是脑水肿,如果得不到及时治疗,死亡率是很高的。当时上海第三批援藏干部谢文澜,得脑水肿在拉萨住院了,我们赶过去看望他,虽然他病得挺重,但没有一点紧张、害怕、发牢骚、闹情绪什么的也没有,痊愈后立即返回工作岗位。记得赵福禧援藏前到西藏做前期考察,一到日喀则就挺不住了,赶快送进了医院,我去看望时见他高原反应很重,心想下一次他不会再来了,没想到我到拉萨迎接援藏干部时,看到他不但来了,作为援藏干部的领队,还要在藏工作三年。想想如果没有一定的毅力和为西藏奉献的精神,肯定是不会再进藏工作的。

日喀则的冬天特别冷,记得我刚调来日喀则的那个冬天,穿了一件鸭绒大衣都不行,又加了一件,还冻感冒了。有一年元旦,各县各单位主要领导都要在岗,援藏干部也不例外。我想到他们头一次远离亲人在外过年,就把这些援藏干部请到我家里来,给他们做饭,做的是我的特长烙春饼。一些援藏干部吃着吃着竟都哭了,有的说我想妈妈,有的说我想老婆孩子了。这种感情是非常真挚的,他们既觉得应该留在当地坚守,又非常想念亲人,每逢佳节倍思亲是人之常情,这些年轻人从小过惯了大都市的生活,头一次在高原过节,真是太不容易了。现在和他们相聚时,提起当年在我家过年,吃我烙的饼还记忆犹新。在日喀则地区有个节日叫做望果节,当地老百姓很看重这个节日,各单位都要放几天假进行庆祝。我们就组织援藏干部和当地干部群众搞联欢,一起打打牌、唱唱歌、跳跳舞,有些援藏干部唱藏族歌曲、说藏话比我们当地汉族干部还要好。

援藏干部不管是工作上的事还是自己的事,也常与我聊聊,我每次下乡,也常到援藏干部那儿坐一坐,了解他们的一些想法和需求,帮助解决一些力所能及的事,他们病了住院,组织部都是第一时间去看望,了解病情,叮嘱医生全力治疗。我常想,援藏省市把这么多年轻有为的援藏干部送到西藏,支援西藏,高寒缺氧的环境对他们是很大的挑战,我们更应该把援藏干部当成亲人,尽量帮助他们排忧解难,支持他们的工作。

对口援藏迅速改变了日喀则的落后面貌

从党中央开始实施对口援藏政策以来,西藏的面貌发生了很大的变化。上海援藏干部把日喀则当家乡,在工作思路、解决问题上都紧紧依靠当地干部群众,积极探索让群众得实惠的途径和机制,除了上海市从财力上直接给日喀则拨款外,援藏干部还通过企业、社会等各种渠道,找资金、拉项目,积极投入当地各项建设中。多年来,上海援藏干部在日喀则投资了很多项目,如日喀则给水工程、日喀则扎寺文化广场、上海广场、上海家园、上海路、上海体育场、地区中专教学楼、地区大礼堂改建、地区科技馆、广电中心、日喀则上海实验学校、日喀则妇幼保健医院、日喀则上海制氧厂、日喀则上海宗山博物馆项目,等等。

上海援藏干部还对当地自然环境的改善费了很多心血,我知道的生态环境建设就投资了1000多万元。日喀则是个自然环境较恶劣的地区,过去很多地方沙化严重,山都是光秃秃的,没有生命力,与林芝那里的满眼绿色形同两个世界。现在就不像当年了,一进日喀则,就会看到已形成的一片一片的绿化带,都是上海、山东、黑龙江、吉林的援建,特别是上海援藏干部投入了大量的精力,植树造林达到12350多亩。人文建设也较超前,例如在珠穆朗玛峰山脚下,因为游人无序接触珠峰多了,周围的冰川加剧融化。尹弘书记为了保护这里的环境免遭人为破坏,建起了一个瞭望台,游客可以集中在瞭望台观赏珠峰,而且瞭望台内还有饭菜供应,还有休息的地方,给游客提供很多方便,很人性化。

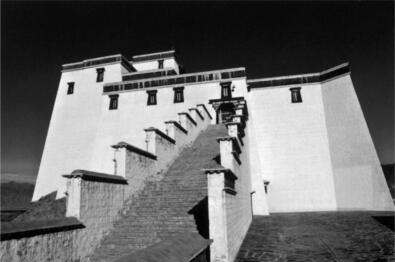

宗山博物馆

由上海恢复重建的宗山博物馆,那里原来是古城县衙门遗址,从赵福禧同志那一批起开始,把重建宗堡(博物馆)作为传承西藏文化重要项目。投资的具体数字记不清楚了,上海国资委援藏干部张中负责具体施工管理,好几年冬天,许多援藏干部都回家乡度年假了,他还不分昼夜坚守在工地上,指挥工程进度,严把技术指标和质量关,令我们很感动。据说该项目获得了上海建筑工程优秀奖。赵卫星同志进藏后,继续对这一项目内部进行了二期建设,也做了大量的工作,后来我工作调离,具体使用情况就不太清楚了。日喀则的人见到我常说,宗山博物馆成了日喀则标志性建筑,游人去日喀则,都要到那里去参观,后藏文化传承得很有特色,已成为一个重要的旅游景点。虽然我与第五批上海援藏干部接触只有一年半时间,但赵卫星同志带队的援藏干部,不但经受了“3·14反分裂”斗争的考验,而且在拉孜县的抗洪救灾、江孜深水井工程、新农村建设中,都表现出色,给我留下了深刻印象。

我感到上海援藏项目都是引进最先进、西藏最需要的东西,如体育场,铺的是塑胶跑道,当时在西藏还没见过这么漂亮的跑道,这是比较超前的。日喀则的制氧厂和高压氧舱等,这些都是西藏最需要的,但以前都没有,这确实是一个突破。还有新农村建设投入也是很大的,根据区党委提出要向基层倾斜的要求,上海第四批援藏干部投入4300多万元,在70个乡村里面,搞了50个新农村示范点。赵福禧同志对我说,援藏项目要和老百姓的利益有机结合,使当地的老百姓都能充分享受得到,不能是阳春白雪摆着看的,我们援藏要做到见人见物见精神,还要见社会效益和经济效益。事实的确如此。为了把上海的红色教育资源带到当地,使日喀则干部职工和中小学生亲眼目睹党的历史,时任地委组织部副部长的上海援藏干部丁宝定,联系上海一大会址纪念馆,把能带来的图片和实物都带到西藏展览,上海的讲解员克服高山反应,认真细致讲解,使广大干部职工、学生、当地老百姓通过参观展览,对党的历史和党在一大召开前后的情况有了更多了解和认识,受到深刻教育,在当地群众中反响特别好。

加强教育卫生投入和干部培训是上海援藏的特色

上海援藏干部千方百计争取为当地卫生部门解决医疗器械、急需药品,培训医务人员等;想方设法为当地贫困户解决生活难和孩子上学难问题,不仅积极向上争取资金,自己也慷慨解囊。总的目标是把治穷和治愚相结合,在加强当地学校和医院建设的同时,坚持不间断做好干部培训工作,千方百计提升当地干部的基本素质,有力地推动了日喀则地区各项事业的发展。

在教育投入方面,收效最为明显。例如在筹建上海实验学校之前,赵福禧经过实地考察就跟我说,想在教育方面做一点事,能否建一所完全中学。这真是一个好主意,我也非常赞同,建设上海实验学校被提上了议事日程,并很快启动。这个学校离我们组织部很近,不仅硬件出色,建设得很漂亮,软件投入、师资力量也非常好,校长都是从上海聘的,有些老师也是从上海轮换交流进去的,现在已经变成日喀则的重点中学,许多学生都争着去。

日喀则地区当地的医疗条件比较差,特别是妇女生育方面陋习比较多,卫生条件跟不上,对产妇身体影响很大。为了改变这种落后的状况,妇幼保健院投资1600多万元,建设起来以后,各乡镇卫生院的医生有了培训基地,不仅大大改变了当地妇女的生育条件,而且对日喀则地区妇女儿童的保健起到了一个非常大的带动作用,逐步改变了当地的一些陈规陋习。

给我印象最深的是干部培训这一块,上海是做得最好的,帮助我们日喀则培养了大批实用型的干部。2003年,我和尹弘书记带队的上海第三批援藏干部签了五年培训协议,上海市委党校每年为我们培养40名处级干部,这五年协议结束后仍然没有间断,培养复合型人才面更宽了,如信息技术、医疗卫生、广播电视,还包括师资、工程管理等,各种人才在上海每年都有培训。每次培训,我们都要求学习结束时每人写一篇论文或总结,每个人都带着任务去,脑袋要装一些东西回来。后来,我去党校了解他们学习情况,校方反映西藏的学员遵守纪律,学习很认真。前年,我在华山医院住院,走在路上碰到一群藏族同志,再仔细一看,都是日喀则的,他们也认出我来了,我问他们来这儿干什么,他们说是来医院培训的。除党政人才的培训,其他培训就不计其数了。这么多年下来,上海帮助日喀则培训了好几千人,这些培训效果显而易见,使当地干部增长了见识,开阔了视野,增加了新的理念,提高了能力。

上海干部的团队精神值得敬佩

我在与援藏干部的接触中,深切感到上海援藏干部团队精神很强,作风扎实,纪律严明,实事求是,讲奉献、顾大局,注重民族团结,在当地有很好的口碑。

记得我到日喀则报到时,还是第三批领队尹弘书记接待我的,一起吃的中午饭,他们是先我一个月到日喀则的,言谈中感觉他对日喀则情况已经摸得很熟了,令我很惊讶。我在日喀则八年,曾与尹弘同志、赵福禧同志、赵卫星同志分别在一个班子工作,亲身感受到他们先进的管理理念,在他们身上学到不少东西。虽然我没有与第一批领队徐麟、第二批领队林湘一起工作的经历,但当地的干部群众提起他们就竖起大拇指,他们给当地群众都留下了很深印象。徐麟书记在日喀则工作时年纪很轻,至今还有人叫他娃娃书记。我清楚,20世纪90年代,西藏比现在更苦,住宿、交通、通讯都很差,打个长途电话到内地,往往要一两个小时才能接通,接通后没有说几句话又断了。在如此艰苦的地方工作,不仅要逐步适应恶劣的自然环境,还要干出成绩,作出贡献,没有吃苦耐劳的精神,没有坚定的革命意志,是很难坚持下来的。

我在日喀则,经过与四个省市援藏干部的接触,感到各省市都有自己的特色,但上海援藏干部的特色更鲜明。我曾听到尹弘书记在援藏干部内部会议上就一再强调团队精神,要树立好上海援藏干部的整体形象,他们也是一直这样做的。从上海援藏干部管理方面看,的确是比较严谨的,每一批都制定了严格的工作、生活制度。如第四批的制度里就提到,做到“五个保证,两个管住”:一是保证政治立场不出问题,二是保证所有援藏项目建设不留尾巴,三是保证生活作风上不出问题,四是保证廉洁自律不出问题,五是保证人身安全不出问题;管住自己的腿,管住自己的嘴。多年来,由于管理到位,没有发生一名上海援藏干部违反纪律方面的事。

我在任时的三批上海援藏的县委书记都配合得非常好,去年才回上海的援藏干部纪晓鹏,先去了三年,后来本人申请又留了三年,在藏待了六年,那时他很年轻,工作有思路有干劲,在亚东当县委书记期间发生过一次较强的地震,当地一些房子都倒塌了,他第一时间和援藏干部冲在最前面开展救援,在群众中反响很好。我在工作中还发现,上海援藏干部的团队精神还体现在每批援藏干部工作和项目的衔接上,像接力棒似的,相互之间都是补台。宝钢属于央企援藏,援藏只有两人,单独开展活动不便。各批上海援藏领队都坚持聚会时要把他们一起叫上,团结合作得很好。有些地区援助当地项目,比如说修路、建学校宣传力度很大,上海在这方面就显得很低调。不仅西藏老百姓对上海援藏干部评价好,那些寺院里的喇嘛、高僧都对上海援藏干部留有好的印象,主要是上海援藏干部讲规矩,重实际,不漂浮,不张扬,低调做事,作风比较严谨,注重的是上海干部的整体形象。

上海—日喀则的不解之缘

上海各级领导对援藏干部很重视,不仅时刻关注和了解他们在西藏的工作、学习和生活的情况,关心他们的成长和进步,也非常关心我们日喀则的当地干部,知道当地医疗条件有限,只要有代表团到上海,都要安排我们在上海最好的医院体检,有不少当地干部在体检中发现了大问题。我也是在上海体检时发现自己的一个肾萎缩,2007年我在仁济医院手术时,援藏干部积极帮助协调医院,上海市委组织部陆凤妹副部长亲自到医院看我,赵福禧等援藏干部守护在手术室外,令我终生难忘。

2009年,我们地区纪委书记也是在上海体检中才发现肝癌,在上海纪检委领导关心下来上海住院,上海市纪检委专门安排人经常送鸡汤、做好吃的送到医院,我去看望他时遇到过几次,很是感动。这位纪委书记在上海前后两次换肝都没能挽救住他的生命,丧事在上海处理时,赵卫星书记亲自代表日喀则地委来处理后事,我当时担心在上海没有什么人参加遗体告别仪式,会使死者家属更加悲痛,没想到那天上海市纪委来了一二十个人,送了许多花圈,做得太好了。后来,我给西藏自治区党委作了汇报,有关领导让我前去登门道谢,我打电话联系时,他们说什么礼物也不让带,这件事让死者的家属也很感动,一直念念不忘。

上海市委、市政府从上到下,都为我们西藏做了那么多实事、好事。上海援藏干部对当地群众也是如此,他们下乡一般身上都要带一点钱,看到谁家有困难,哪位老人有病,他们都把自己的钱送了出去。第四批上海援藏干部丁宝定对我说,有一个藏族孤儿从北京读书毕业以后,想回老家亚东工作,照顾她奶奶。原来这个孩子是亚东的上海援藏干部资助的学生,从她上学时就一直进行资助。据我所知,许多援藏干部都在当地资助了贫困藏族孩子。去年,原萨迦县委书记顾云飞找到我,说他资助的一个学生毕业当了老师,家里有很多困难,能不能调回日喀则萨迦县工作。我说,你回来这么多年了还联系他们吗?他说,不但联系,实际上就把他当成自己孩子了,孩子有啥事都会同我商量。在他关心下,这位学生已回到老家教书了。

我记得第三批援藏干部在拉孜县立了一块碑,是318国道从上海人民广场开始刚好5000公里处,不少援藏干部在此处留影纪念,从中可以看出他们对西藏、对家乡的眷恋和热爱。许多援藏干部回上海这么多年,依旧关心西藏的各项事业,心里还老是想着西藏,有的甚至回日喀则好几次,希望能为第二故乡多做些事。如第三批援藏干部陈睦,不论在西藏还是回到上海,只要是西藏的同志来上海看病、住院有困难找到他,都是热心相助。我到驻沪办事处这几年,只要是西藏的事,无论是工作还是个人有什么困难,找到援藏干部,无论哪一批援藏的,熟不熟悉,都是热心相助,从不推诿,帮助我们解决许多困难。从心里说,我真的非常感谢他们。有时也和一些曾经援过藏的同志一起聚一聚,聊一聊,回忆当年,他们都有这样的感慨:有这样一种感觉,你只要援过一次藏,终生对西藏就有着解不开的情结。

我在西藏这么多年最大的感慨就是,如果没有中央提出的对口援藏方略,没有那些志愿到西藏工作过的同志们的辛勤努力,就没有西藏今天的稳定、发展和繁荣。你们编纂“上海对口援藏”口述史这项工作很有意义,历史锤炼了这一批人,他们人生中那段不平凡的援藏经历定会成为我们实现“中国梦”的不竭动力。