30年前的今天,邓小平最后一次离开上海,留下殷切希望和殷殷嘱托

2024-02-19 来源:党史镜报 作者:黄金平 张励等今天是邓小平逝世27周年纪念日。

30年前的1994年,也是在2月19日,邓小平离沪返京,在专列启动前,他特意把时任上海市委书记吴邦国和市长黄菊叫上火车,殷殷嘱托:“你们要抓住二十世纪的尾巴,这是上海的最后一次机遇。”

30年前的一番话,邓小平高瞻远瞩地为上海这座中国特大城市指明了发展方向,充分体现了党中央对上海和上海人民寄予的殷切期望。上海也由此拉开了快速发展的大幕,创造了被外国人誉称的“一个伟大国家发生的传奇”。

01

连续第七次在上海过春节

1994年,邓小平连续第七次在上海过春节,这是他晚年在上海逗留时间最长的一次,也是他一生中最后一次外出视察。据邓小平大女儿回忆,1994年,邓小平的身体已经很不好了,行走都困难,但还是参加了上海春节团拜会。

1994年元旦之夜,邓小平在吴邦国、黄菊等人的陪同下,又一次来到上海新锦江大酒店,他登上了41层的旋转餐厅,居高临下,俯瞰灯光璀璨的上海,思绪万千……

1994年1月1日,邓小平在上海新锦江大酒店

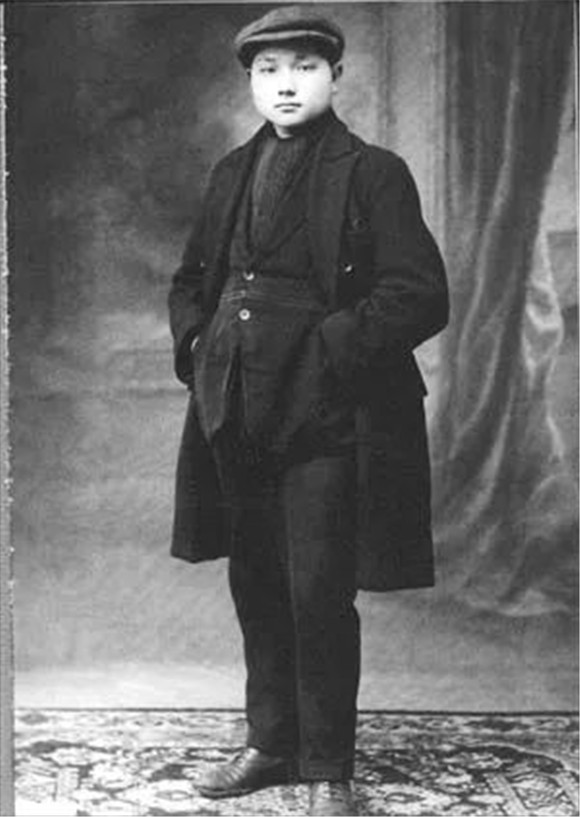

16岁时,他从这座城市出发,踏上了赴法国勤工俭学追求革命真理的道路。邓小平在上海仅仅呆了两天一夜。但就在这段时间里,上海给少年邓小平留下了非常深刻的记忆,1989年2月5日,邓小平与上海党政军负责人谈话时表示:"我和上海的感情基本上在那个时期定了型。"

16岁的邓小平在法国勤工俭学时的留影

23岁时,他第二次来到上海,这时的他担任中央秘书长,已经成长为一个成熟的职业革命家。

45岁时,他与陈毅率领人民解放军千军万马解放上海,这时的他已是一位身经百战的开国元勋。

55岁时,他再度重返上海,具体指导这座英雄城市的社会主义建设,这时的他,已经是中国共产党第一代中央领导核心的重要成员。

86岁时,作为改革开放的总设计师他又一次来到上海,弹云拨雾,为上海的改革开放和浦东的开发开放规划蓝图。

1988年,邓小平在上海参加春晚

1992年2月12日,邓小平视察闵行开发区,发表了南方谈话中计划外的一部分,坚定改革开放的信心

当他最后一次来到上海时已90高龄了,而此时的上海已是一座充满生机与活力、欣欣向荣的东方大都市。邓小平看着流光溢彩的上海不夜城景色,高兴地对陪同人员说:“上海变了。”短短4个字,既肯定了上海经济发展的巨大成就,也概括了改革开放以来上海城市建设的巨大变化,更寄托了邓小平对上海未来发展的鼓励和鞭策。

02

“你们上海的工作做得实在好”

上海,的确变了。1993年,上海市政建设的累累硕果,为实现邓小平期望上海“三年大变样”奠定了良好的基础。放眼浦江两岸,一幅幅雄伟亮丽的申城新景观已经初步勾勒出大上海的新轮廓:

——仪态万千的新外滩,和正在崛起的陆家嘴金融开发区隔江相望,把东方和西方、历史与未来、浦东和浦西的文明完美地结合在一起;

——蜿蜒雄伟的高架路和盘旋起伏的立交桥敞开宽阔的胸膛,正为缓解上海交通繁忙,不分昼夜地迎来送往;

——焕然一新的虹桥国际机场、新客站和十六铺码头每天都以微笑和鲜花迎送着五湖四海的朋友;

——名闻遐迩的安亭汽车城、宝山钢铁城、金山石化城等新的工业生长点,不断释放着活力,为上海的发展和腾飞添砖加瓦;

——千余幢鳞次栉比的高层建筑,如雨后春笋争先恐后地破土而出,终于使曾经称雄上海半个多世纪的国际饭店失去了旧时的风光;

1993年的浦东,延安东路越江隧道正热火朝天地修建

1993年的上海新客站,可容上万次的客流量

溢彩流光、五颜十色的灯光带,正从南京路外滩、金陵路、淮海路向静安寺、新客站、徐家汇等商业区延伸,把原本灰暗单调的夜上海打扮得格外迷人;还有地铁、隧道和合流污水治理工程等一条条看不见的地下长龙,也正用各自最美妙的旋律,弹奏着振兴上海、造福后代的交响乐。

除了城市基础设施建设取得的成就以外,上海国民经济进入快速增长的新阶段,第一轮“三年大变样”的1992年至1994年的平均增长速度比整个20世纪80年代平均增长速度接近翻一番。地方财政收入由制止滑坡到超过国民生产总值的增长速度。浦东开发开放取得了新的进展,开发面积达到11平方公里,浦东新区已进入经济起飞的新阶段。现代大市场格局基本形成,金融、期货、房地产等要素市场呈加速发展之势。利用外资出现高潮,1992年一年超过前12年总和,1993年继续保持好势头,比1992年增长1倍多,达70亿美元。

1993年的杨浦大桥,宛如一道跨过黄浦江的七色彩虹

1993年的上海,城市正在进行规模性动迁,一座座现代化的摩天大厦拔地而起

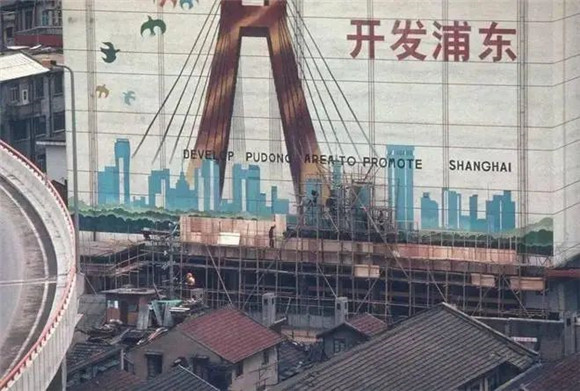

3年前还是一片广袤田野的浦东,到1993年,第一批10大基础设施工程除外高桥电厂外,其他工程都实现了“五年任务提前两年完成”的要求。新区的4个重点小区也已取得了形象建设与功能开发的新进展。陆家嘴金融贸易区,累计已有50幢30层以上的综合大楼开工建设。金桥出口加工区已完成6平方公里的“七通一平”,区内引进项目共200个,平均每个项目投资规模达1300万美元,开工建设的100个项目中已有30个竣工投产。外高桥保税区已有中外合资企业近千家,其中外资企业占70%以上。张江高科技园区启动地块基础设施建设相继破土动工,有10多个高科技项目已签约,“东上海科技城”项目已开工建设。浦东开发区的良好形象已经树立。

1993年的上海浦东街头,一幅巨大的海报上写着“开发浦东”

这一座座市政建设的丰碑,从一个侧面雄辩地证明了邓小平“一年一个样,三年大变样”的预言正在变为现实。1993年12月13日,邓小平兴致勃勃地登上杨浦大桥,眺望热气腾腾的浦东建设新景象和建成不久的内环线浦东段,以及罗山路、龙阳路立交桥时,曾笑吟“喜看今日路,胜读百年书”。他对身旁的吴邦国、黄菊高兴地说:“这是出自我内心的话。”

1993年12月13日,细雨蒙蒙,邓小平一行来到杨浦大桥主桥

1994年2月9日、当吴邦国、黄菊等上海市领导代表1300万上海人民向邓小平祝贺春节时,邓小平充分肯定了上海人民在过去的一年中所取得的成绩,满意地指出:“你们上海的工作做得实在好。”“上海有特殊的素质、特殊的品格。上海完全有条件上得快一点。”

03

殷殷嘱托化为奋进力量

1994年2月19日,邓小平就要离开上海了,就在专列启动前突然发生了一件事——

邓小平特意把上海市委书记吴邦国和市长黄菊叫上火车,殷殷嘱托:“你们要抓住二十世纪的尾巴,这是上海的最后一次机遇。”邓小平的话,高瞻远瞩地指明了上海这座中国特大城市的发展方向,充分体现了党中央对上海人民所寄予的殷切期望。

据时任上海市委副书记王力平回忆:“因为他年纪大了,火车的站台高低不平,所以我们在站台上,在他上车的车门口,铺了一个斜坡,这样便于老人走上去。按规定,市里的领导送到列车的车门口,不上车。以往小平同志和家里人,和身边的工作人员,都在餐车里跟我们招手,餐车的窗子比较大,比较宽敞。那年到火车站去送他的是吴邦国同志和黄菊同志。领导上车以后,我们就退后了,把踏板也收起来,准备招手、告别。突然,车上的工作人员告诉我们,说是首长请领导上去。”

据吴邦国回忆:

“已经送他上火车了,已经都告别过了,又把我和黄菊叫到火车上去,又谈了十分钟。一直谈到火车已经启动了,再不下火车,就把我们带到北京去了,又在火车上谈了近十分钟的时间。在十分钟的时间里,重点就是谈一个问题,上海不能错过机遇,上海的机遇不多,上海一定要抓住这个发展的机遇,而且叫我和黄菊同志,你们要有勇气,不要在你们手上摔了自己。当时对我们来讲,感到一个很大的政治责任,而且不仅要上海抓住机遇,对上海的发展提出的明确的要求。在参观时他就明确讲,上海抓住机遇以后,就可以一年有一个变化,三年就会有大的变化。所以说‘上海一年一变样,三年大变样’是深入人心的一个回报。”

邓小平的嘱托和期望,党的第三代领导集体对上海的关怀和指导,成为上海人民奋发进取的巨大动力。改革开放的政策,包括中央关于开发开放浦东的决策,确实是振兴上海的关键一着。在邓小平的关心和鼓励下,上海的各项建设事业取得了巨大成绩。上海人民盼望改革开放的总设计师——邓小平再来上海过春节,希望他来看一看他所钟情的上海,希望以“一年一个样,三年大变样”的出色成绩向邓小平汇报……但是,1994年以后,邓小平再也没能来上海检阅“一年一个样,三年大变样”的成果。1997年2月19日21时零8分,邓小平在北京逝世,享年93岁。噩耗传来,上海人民陷入了深深的悲痛之中。上海各界群众以各种方式进行悼念活动,以表达自己的哀痛心情。

上海人民化悲痛为力量,遵照邓小平的指示,奋发有为,至2000年,城市建设又经历两个“三年大变样”。第二个3年的重点是住房建设,第三个3年的重点是城市管理和环境建设。

这3个“三年大变样”的背后是一连串的大项目,如沪宁高速公路(上海段)、徐浦大桥、浦东国际机场、污水治理二期等,累计需要3100多亿元建设资金,而上海财政只能拿出其中的五分之一。

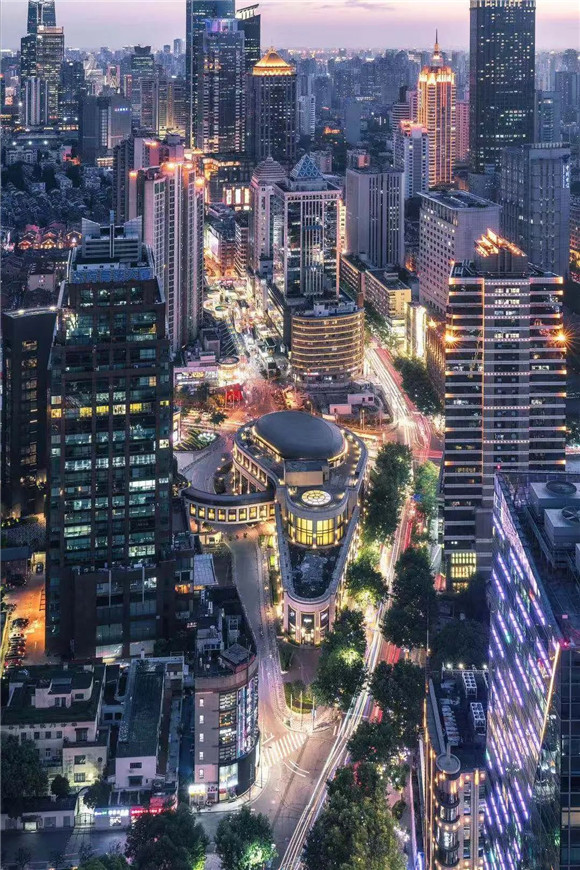

上海城市面貌焕然一新

钱从哪里来?2002年5月,在上海举行的亚行年会上,上海市领导面对来自亚洲各国的贵宾,侃侃而谈:积极推进投融资体制改革,改革的核心是将社会资金引入城市建设领域,并将市场机制运用到建设、运营、管理的各个环节。具体来说即实行土地批租,灵活运用BOT方式,到证券市场和海外资本市场募集资金,吸引民间资本……集中集体智慧破解难题,一项项改革举措应运而生。

“上有高架,下有地铁,地面道路纵横交错”的立体交通网

到20世纪初,一个“上有高架,下有地铁,地面道路纵横交错”的立体交通网在上海初步成型,2000多幢高楼、一大批住宅小区拔地而起,人均居住面积将近14平方米,大树进城,整治苏州河……上海的城市面貌焕然一新,为上海此后的大发展奠定了坚实的基础。与此同时,浦东开发开放驶入了快车道,浦东以日新月异的变化向世界展示了实力和后劲。

上海发生的这一切,被外国人称作是“一个伟大国家发生的传奇”。

1994年,邓小平最后一次在上海过春节