我们是“上海兵”(四)

2016-08-05口述者:益福明 王壁新 陈官辉

采访者:刘世炎(中共上海市虹口区委党史办公室主任科员)

王文娟(上海文化出版社编辑)

采访时间:2016年6月22日

采访地点:虹口区四川北路海军411医院政治处会议室

益福明,1936年生,1963毕业于上海第二医学院(现为上海交通大学医学院), 1964年被分配至海军411医院任外科医生。唐山大地震时,任海军上海基地第二医疗队副队长,赴唐山参与抗震救灾。

王壁新,1936年1月出生,1951年参加工作,1964年从湖北省中医学院毕业分配到海军411医院,1976年参加411医院的抗震救灾医疗队,在唐山工作一个半月,荣立三等功。

陈官辉,1952年生,原海军411医院护士, 1976年唐山大地震时,参加海军411医院医疗队曾赴唐山救援,负责转运伤员,荣立三等功,获邀参加全国抗震救灾英模会。

益福明:

7月28号唐山大地震那天,我没有值班。医院接到通知后,动作很快,马上组织医疗队。我爱人也是411医院的,大概29号早上四五点钟的时候,她回来通知我,让我做好去唐山的准备。我们很仓促地准备了一些东西,有床单和换洗衣物、个人生活用品,但都很简单,根本没想那么多。

上午8点钟,医院派了两辆汽车送我们到大场机场,乘海军运输机前往唐山。当时,海军上海基地组织了两支医疗队,一个医疗队以海军411医院为主,各科人员比较全;另一个医疗队由海军吴淞门诊部、海军上海基地门诊部、海军大场机场卫生队三个单位组成,医院派我去那里当队长,加强那里的力量。

一个队成员大概有20人。由于我们是部队医院,一接到命令,就直接打开仓库,动用战备物资。要是临时准备,肯定没办法做到这么齐全的。私人的东西都带得不多。

由于唐山机场受损,我们不能直达唐山,所以先到杨村机场中转了一下, 29号下午两三点钟才到达唐山。唐山大地震以后,房子倒的倒,伤员瘫的瘫,少数人比较贪小便宜,发国难财。陆军38军赶到唐山当晚,开始实行戒严,主要的交通要道、大楼都派有哨兵,物资只能进不能出。那个时候没有生命探测仪,只有靠部队战士用手在废墟里扒。

到唐山机场以后,我们把自己带的医疗器械、帐篷搬下来后,找了块地势比较高的空地,把帐篷立起来。机场虽然还有些房子没倒,但我们不敢住,因为余震太多,不一会儿房子就震得“哗哗哗”地响。我们晚上躺在地上,余震都可以把人抛起来。如果房子塌了,我们都要别人来救了,还怎么去救人?所以我们还是住外面空地上,因为除非地裂开,像包饺子一样把人包进去,不然我们还是住高地安全些。我记得8月4号下了很大的一场雨,还好我们帐篷的地势比较高,所以药品器械没什么损失。我们队当时带了3顶帐篷。一顶帐篷住男的,一顶帐篷住女的,还有一顶帐篷放我们带过去的医疗器械和药品。我们弄了些干草铺在地上,再把床单一铺,床就算搭好了,然后,马上就开始抢救伤员,该包扎的包扎,该固定的固定。

海军参加唐山、丰南抗震救灾纪念册

海军参加“唐山、丰南抗震救灾先进单位、先进人物代表会议”的代表证

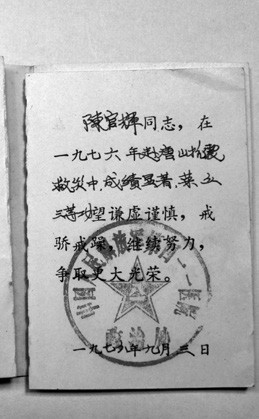

陈官辉在唐山抗震救灾中荣获三等功的荣誉证书

我们刚到机场的时候,有伤员,但不是特别多。过两天伤员就多了起来,大部分是解放军送过来的,也有居民自己送来的。当时唐山的医疗系统瘫痪了,环境恶劣,物资也比较缺乏,所以只能对轻伤进行清洗、包扎的处理,重伤员没办法进行手术,即使开刀,也怕感染等一系列的危险。当时,铁轨已被绞成了麻花,火车运不出去,很多伤员因此都聚集到了机场,靠飞机将重伤员转运到其他地方,进行后续治疗。听说当时全国只有5架三叉戟飞机,中央安排了3架用来转运伤员。那时候是夏天,地震又发生在夜里,因此很多伤员都衣衫不整,有光着身子的,也有的只穿一个裤衩。

因此,上面就安排我们驻扎在机场(411医院的医疗队,则到了离机场比较远的乡里),任务主要有两个:第一是分离出当地没办法处理的重伤员,通过三叉戟飞机转运出去,到北京的伤员比较少,到上海的有,还有到东北沈阳那边的,到天津的,到西安的,等等。第二是对滞留机场的、伤势相对较轻的病员进行伤口包扎、清洗。好多伤员肚子胀得像孕妇,其实只是小便解不出来,膀胱胀得鼓出来了,我们马上给他们插导尿管。我记得我们带了一二十根导尿管,一下子用完了,那些都是留置导尿管,也不可能重新拔出来。晚上我们还要打着手电筒到外面巡视,我记得当时看到有个伤员躺在草堆里面,找到了之后,我们马上给他处理伤口。这样一来,当时的飞机也有两个任务:第一,出去的时候,运送伤员;第二,回来的时候,运输救灾物资,包括药品和食品,还有其他的一些东西。

我们去的时候断水、断电,吃的是压缩饼干。断水的话,后来军队派了水车到农村里面,当时农村有灌溉用的水井,他们把水抽到车里,再拉过来。机场的水塔都倒掉了,没有水。后期好些,物资相对充裕了,地方慰问的东西也多了,食品得到改善,上面还给了我们半片猪。再后来,余震少了,机场有食堂,我们就在那里烧饭吃。

我有一次到唐山市里去,看到马路边上的尸体,五个四个三个两个一个,一堆一堆,都堆成小山。整个空气中都是尸臭,我带了两只口罩,没有一点用。我往口罩里喷过酒精,没有一点用。唐山很少看到哭哭啼啼的人。

大地震之后,最怕出现瘟疫。机场的伤员转运和处理得差不多之后,我们就到农村去做了些防疫工作。当时看到死的驴啊、马啊,都在河里漂来漂去,里面也有人的尸首,景象很惨。尸体到处都是,还有狗吃人肉,如果咬了人发生狂犬病就不得了。我们一部分的工作是打狗,然后消毒,药品是上面统一配发的。我们到农村去了,防瘟疫之外,还帮老百姓看点小病。农村里是土房子,他们睡炕,地震后上面的东西掉下来,炕还可以帮忙撑一撑,所以他们能活下来,存活的人比较多,但整个人都黑不溜秋的。

当时有位女同志要生孩子了,可是没有妇产科医生,叶君南就说:“我来帮她接生吧。”可见我们医生的知识面要相当广,不能局限在自己的专业领域。现在的医院就是分得太清楚,脑外科的只知道脑子,只知道神经,外科的只知道自己的东西。

王壁新:

我们海军411医院的医疗队是7月29日出发,从上海大场海军机场乘飞机到唐山,中间停了天津杨村机场,下午两三点钟到的唐山。一下飞机,就乘解放牌大卡车从机场进市区,看到路边很多用棉被裹着的尸体,我的心情很沉重。我们最后到了唐山市郊的梁家屯,在那里进行医疗救援,待了一个半月左右,到毛主席逝世的时候,我作为英模代表到北京,瞻仰毛主席遗容,然后回到上海。

当初,我们出发的时候,没有想到地震那么严重,生活上带的东西比较少,我只带了两个馒头、一个咸鸭蛋和一壶水,到唐山时,天气非常热,水喝光了,我还喝了阴沟里的水。

从机场到驻地,由于都是废墟,道路堵塞,直到30号的早晨才到达梁家屯。我们一到,人们就喊:“毛主席万岁!解放军万岁!”我们就立刻开始投入战斗,一部分人架设帐篷,医护人员开始抢救伤员。

我记得,第一个接诊的是腰椎截瘫、尿潴留的伤员。我用导尿管帮他导尿,当时灾区有大量的尿潴留伤员,我们带了一百多根导尿管,很快就用完了,后来还用了麦秆。我接诊的第二个伤员是大拇指掉下来了,肌腱断了,我印象很深。我说要打麻醉,他说不要麻醉了,我痛苦几天了,你帮我剪断吧,这样在无麻醉状态,我就把它剪断,然后包扎。那时,看不到当地人悲伤,看不到眼泪,看不到你哭我哭,他们见面时说话:“还好吧?我还好,我家只死了6个。”大家都是一样的,各家无非是死得多还是少。

陈官辉赴北京参加“唐山丰南地震抗震救灾先进单位和模范人物代表会议”的出席证

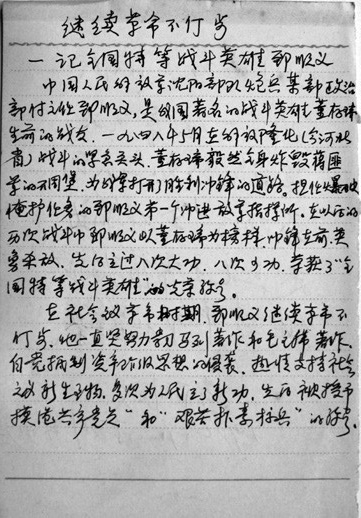

陈官辉赴北京参加会议,火车上偶遇郅顺义,图为郅顺义的文章手稿

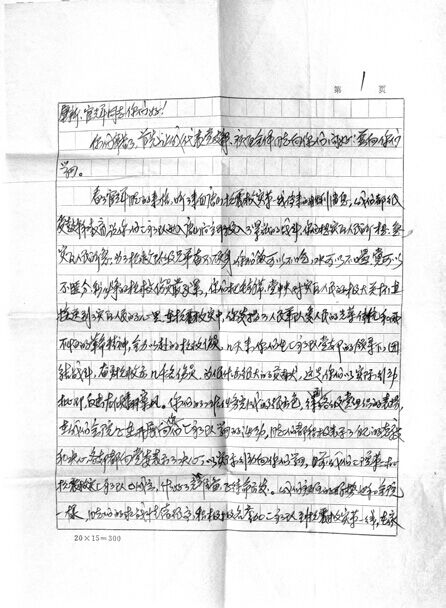

陈官辉在唐山期间,曾给上海医院领导写信汇报唐山情况,图为领导回信的信封

梁家屯是唐山郊区的农村,房子不太好,灾民没有市区的多。我们在梁家屯的一个麦场里面,搭了四五个帐篷,生活工作都在这里,旁边的青纱帐就是我们的厕所。我们带的医疗器械比较全,还带了一台30瓦的X光机。我们医疗队有骨科、脑外科等医生。灾民见到我们,不管是外科还是内科的,都是医生,伤员送来,先处理,进行包扎、固定、转运。好像没做什么手术,只做了一个接生的手术。

有一天,当地灾民突然送来一个孕妇,要求接生,我们都是男的,没有妇产科医生。当时,只有一个手术室的护士叶君南,她不是妇产科医生,她去把孩子接生了下来,是顺产的,起名字的时候,我们就叫“抗震”,姓什么不知道。接生的时候,手术条件很简单,但我们带了自己的发电机,所以还是很顺利的。后来叶君南荣立了三等功。

当时,我们遇到的问题,主要是业务水平低。记得当地群众用平板车拉来的伤员,大多是脑外伤的,对脑外伤的处理,特别是清创工作是要有一定条件的,当时我们医生的业务水平也不高,现在看来可以救活的人,在当时救不了,虽然我们也尽力了,抢救不回来,也没有办法,那时死人太多。

有一次,一个小孩高热、惊厥、抽筋,我去看病,这个病处理不好,会抽筋抽死的。我给他冷敷,用酒精擦澡,用冰袋降温,打退烧针,我就守着他,直到这个小孩情况稳定下来。那时真是忘我的,真是毫不利己,专门利人,当时的医患关系和军民关系都是极好的。

我们每天的工作,就是背着药包走乡串户,处理一些发烧、感冒、胃肠感染等问题,有时一个人出去,有时两个人出去,不仅仅抗震,还要救灾,就是治病。最远也就三四里路,不能走远,怕走不回来。

那时信息也不灵通,跟家里没有联系的,是在封闭环境下工作的。我爱人还在湖北老家,不知道我去唐山后的情况,只有到人武部去看有没有“王壁新烈士”,非常担心我。在唐山抗震救灾,我荣立了三等功。9月6日,我们离开梁家屯,立功的同志到北京参加庆功会,医疗队则乘海军飞机回上海。离开的时候,梁家屯的老百姓都高呼口号,争相往我们的口袋里塞鸡蛋,跟电影里一样,使我真正认识到:人民的军队为人民,与人民同甘共苦,不能辜负老百姓。到北京第二天,毛主席逝世了,庆功会也不开了,改为瞻仰毛主席遗容,然后就回上海。

40年过去了,当年去唐山的经历,给我受的教育很深,对我人生的影响很大,我始终记得我们是人民子弟兵,为人民服务是我们的宗旨,不能辜负老百姓对我们的信任。1996年时,我在411医院急诊科当主任,还成为了模范人物,十台九报来报道我,就是因为我把工作放在第一位,把病人当亲人。当医生要对病人好,不能冷漠,你对病人冷漠,病号死了难道不找你吗?现在医患关系打官司都是因为冷漠。那时我为什么那么红,现在看来是厚德载物,实际上一是部队长期的培养,二是唐山抗震救灾的锻炼。

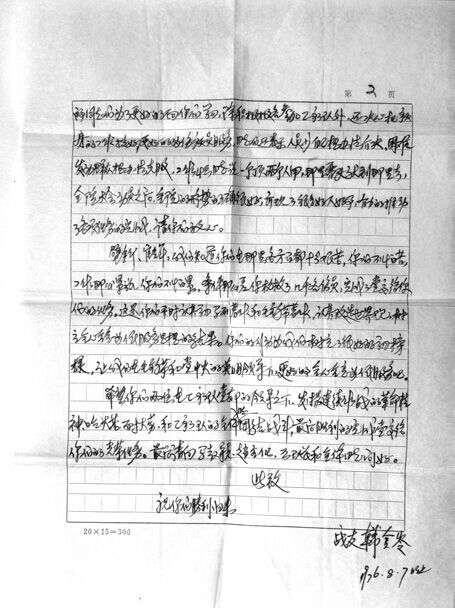

陈官辉给上海领导写信汇报唐山的情况后,领导的回信

陈官辉:

我想,所有参加过唐山大地震抗震救灾的人,都对这段经历记忆深刻。唐山大地震的残酷、惨烈的灾情,我是第一次见到。1976年7月28号,我那天正好上夜班。医院的领导接到上级的通知,说国内不知道哪个地方发生了严重的自然灾害,领导让我们出了夜班后,不要走远,待命准备。没想到第二天(29 号)清晨,我们就出发了。

我们部队有一个传统,不管出去救什么灾,所有的医药品、干粮,都准备得很好的。一声令下,我们马上打开战备仓库,“哗—”,物资很快就被运送上车了。于是医院很快送我们到了大场机场。因为当时海军上海基地以我们 411医院为主,组织了两个医疗队,我们就从大场机场分乘两架飞机去了唐山。我记得,我们411医院医疗队的教导员是马玉忠,队长是赵进喜,副队长是王锡琦,我是团支部书记。当时,开进唐山约十多万解放军,供应、抢救、运输,全都是解放军撑起来的。解放军是一声令下,部队马上就出发,步行的,坐飞机的,坐火车的,都有,一拥而上,一下子赶到了唐山。我们到唐山机场下飞机后,对看到的景象都吓了一跳,因为北方人睡觉,晚上连裤衩都不穿,那些从废墟里爬出来的人,只看到两个眼睛在动,全都是黑不溜秋的,有的身上甚至啥都没有。他们就这样拥到机场来,因为饿,就抢我们的压缩饼干。机场有士兵背着枪在维持秩序,但大家都饿啊,没办法维持。那个场景,真是可怕极了。

在那里,我们找到临时指挥部。临时指挥部就设在马路边废弃的公交车上,在那里进行人员的调配。穿过唐山市中心,我们看到整个城市都是废墟。马路旁边到处躺着活人和死人,受伤的人遍地都是。有的伤员爬出来的时候,还有气息,但因为重伤没有得到及时的救治,就死在路边了。有的伤稍微轻点儿,也有完好的人,他们就拦着我们要东西吃,给了饼干他们就让路,我们一路准备了很多饼干。我们的车不可能压着路上的尸体过去,所以,一路上,还得将路中间的尸体拨开。我们开到指定地点梁家屯的时候,天已经蒙蒙亮了。

梁家屯在市郊结合部,当时有个面积很大的打谷场,我们在打谷场支起帐篷,很快就听到了驴车、马车的声音。人们把伤员运到打谷场来,我们马上开始抢救,非常紧张。

刚到时,主要困难是水的问题。我之前看电影《上甘岭》时,觉得人吃饼干咽不下去的场景不可思议,到那里之后,我才发现,人没有东西吃是没有什么大关系的,没有水喝才真的受不了。那时候方便面是没有的,我们带过去的都是军用的压缩饼干,很小一块饼干,吃下去,再喝点水,整个人都会很胀的。没有水的话,这个压缩饼干是很难咽下去的。北方是沙地,很难找到水,我们找到一个猪圈的水泥槽里还有点水,这个水我们还不能喝掉,毕竟医疗救援的消毒、针剂都需要水。7月30号、31号这两天非常炎热,水供应非常困难,我们很多医疗队员的嘴都起泡了,还有人热晕过去了,抬到帐篷里面凉快凉快,醒来后继续开展抢救伤员的工作。到后来,我们在高粱地找到一口井,七弄八弄,用一个拖拉机头把水抽出来,才稍微解决了喝水的问题。

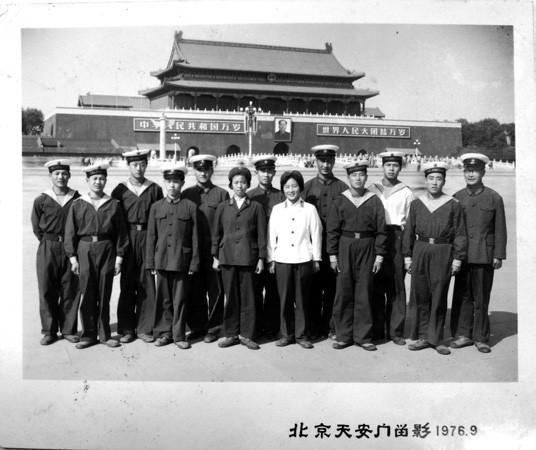

陈官辉(左四)参加北京海军庆功会前,在天安门的合影

地震时,很多人和牲口被砸死了,尸体遍地都是,在高温下,尸体很快就开始腐烂,苍蝇因此迅猛地繁殖出来。我们帐篷顶全都叮满了苍蝇,我们都不敢进去,一进去,毛皮疙瘩就出来了。我们的手一拍过去,地上立马黑了一片,这绝对不是假话,整个唐山市都是苍蝇。后来,飞机上开始洒药灭苍蝇,情况就好了很多。

我那时25岁,还不会理发,不过我还是带上了理发工具,因为伤员的头皮被砸伤了后,头发必须全都剃掉,不然没办法包扎,我就在那时候学会了理发。给伤员剃掉头发、清洗好伤口之后,我们就帮伤员包扎好。当时,有可能我在这里抢救病人,后面顶着我屁股的,就是一具尸体。场景确实非常残酷!

唐山刚开始准备建抗震临时医院,后来发现这得有个过程,等医院建好,很多伤员都可能得不到及时的救治,因此决定将重伤员用飞机、火车运送到全国各地进行抢救和后期治疗。我们医院的马林当时去唐山就是负责建临时医院,后来临时医院还是建了,只是床位由3000张缩到了300多张。

我专门负责我们医疗队的伤员转运。他们给我派了几个士兵和两辆军用大卡车,归我指挥,我每天就起早摸黑地来回跑。需要转出去的人,全都装到卡车里面。那些被砸伤的小孩子,有些还不会说自己父母的名字,身上光光的,连衣服都没有。我们就把绷带拉开,问他们:“你叫什么名字?你几岁了?你父母叫什么名字?你家住在什么地方?”我们把这些信息都写在绷带上,然后把绷带捆在他们脖子上—因为这些人最后会被送到哪里去治疗,当时是不知道的,我们怕他们到时候找不回来。

我们的车刚开始是开到火车站,后来开到飞机场。但究竟什么时候能到火车站或飞机场,我们是无法预知的,因为有很长一段烂泥路,而且堵得不得了,路上到处是遇难者遗体,我们得下去把遗体抬开,碰到其他车,我们就得排队。路上没水,吃的也不能带出去,两大车的人可怎么活?我于是组织医疗队员,让他们把水壶都交出来,灌满水。然后,我们把车开到总指挥部,向他们报告我是某某医疗队,我这里有多少伤员需要运送出去,让他们给我们一些吃的。没办法的,我们自己可以不吃,但伤病员不能饿啊,他们的生命交到了我们手里,我就要负责把他们平安地运送出去。水不多,我当时是扣住的,定点、定量地给他们分水。后来我们对仓库也熟悉了,到了总指挥部,就直接到相应的地方拿东西。在运输过程中,还有伤员死掉了,没有办法,我们只好把他们抬下车;我还碰到过刚开始很好的小孩子,到半路上不得不抬下车。

火车站是人员最密集的地方。候车室啊,旅馆啊,招待所啊,地震后坍下来了。解放军掀开废墟后,一层层的,全都是遇难者。遇难者被放在一条条被褥上,用电线,把头、脚扎一下,中间也扎一下,就给抬下来了。尸体放在马路旁边,堆积成山,路两旁,血水流成河。我们医疗队在城乡结合部,我来来回回跑了很多趟,见惯了这种惨酷的场景。那种臭味,就是烂咸菜的味道,哪怕戴十个口罩也没用,真的,臭得一塌糊涂。

很多医疗队的伤病员,都集中在火车站和飞机场,大家都要争先恐后地把伤病员送上去。如果不抢先的话,他们就有可能上不去,耽误了病情怎么得了?所以,我们的战士一出去,就开始战斗。粮食要抢,到目的地后,位子要抢,抬伤员上去也要抢。伤员送上去后,才算完成任务,马上开车调头往回开,接送下一批伤员。

我们当时根本没有专门的休息时间,连吃饭都很仓促,面条烧好了,大家“哗—”地涌上去,“吧唧吧唧”一下子就把面条扫光了,然后立马去抢救病人。最糟糕的一次经历,我记得那天下大雨,车正好跑到了烂泥地段,车子像陷在沼泽里一样,整个都往下沉;越开越往下沉,以致最后车都动不了了。大家就下车推,身上被雨淋得湿透了,烂泥溅得到处都是,但还是推不动。我就跟驾驶员讲,不用开了,不然车子会越开越往深处陷,我们就在车里等到天亮吧。北方的气候不稳定,虽然中午很热,但早晚都很冷,我就让战士都躲到驾驶室里,将车子发动取暖,否则我们要被冻死了。到飞机场后,我们看到飞行员穿得笔挺干净,而我们穿的却是混合血水和烂泥的军装,真是一塌糊涂。

我们在城乡结合部的驻扎点,那里老百姓居住有个特点,一个院子有三代、四代人都住在一起。我们问老百姓家的情况,有的说“俺家还好,俺家只死了8口人”、“俺家只死了9口人”,有的则是全家覆没。我当时就想:人真是奇怪,平时家里死了一个人,伤心得不得了,可是在那种场合下,反倒没人哭了,可能因为大家情况都差不多,一样惨。活着的人,将死去的亲人埋在房前屋后。但活着的猪啊,狗啊,很快就将尸体挖出来吃,一方面是因为尸体埋得不深,同时,大雨一冲,尸体上的土就没了。有的尸体甚至直接被丢到公路两旁的沟里,用土稍微掩一掩。我每天来回运送伤员,到处看到的都是死人。后来,通知下来,猪要定期杀死,马啊,驴啊,狗啊,全都要杀光,不然传染疾病可就不得了了。

当时,附近老百姓杀猪后,来不及吃,就送肉给我们医疗队。我们不要,因为我们解放军有个“三项纪律、八大注意”,不能拿老百姓的一针一线。老百姓以为是因为猪吃过死人所以我们不要,其实不是这样的。他们硬要我们收下的时候,我们也等价交换,给他们一点我们带去的食物。北方人最喜欢吃饺子,到处都能听到“咚咚咚”剁肉包饺子的声音,猪肉和白菜混在一起的馅子。

后来通知下来,所有房前屋后沟槽里面的尸体,全都要挖出来,重新安葬。唐山开滦的煤矿是中国非常有名的煤矿,煤矿里的煤挖掉以后,下面的空间没有及时填塞,地震后,上面的土就坍下去,形成了一个大水塘。尸体就往里面堆,把水塘堆满了,推土机再从上面填土掩埋。我觉得这就是“万人坑”。后来唐山搞市政建设,重新挖出来很多尸骨。尸体必须埋多深,土必须多厚,当时都有特定要求,否则泥土一被冲掉,尸体又重新露出来了。

在路上,我还看到有些没有受伤的人在抢劫。当年,手表算是很稀奇的,家里要是有台缝纫机,可以称得上富裕。有些坏人,假惺惺地去救护伤员,一旦旁边没人了,脱下伤员的手表就跑了。后来有些被抓到的坏人,甚至两个胳膊都戴满了手表。当时,只要两个解放军同意,就可以把他们枪毙。

最苦的是挖尸体的战士。当时天热,他们是重体力劳动,尸体味道极其熏人,环境很恶劣。很多战士上去挖掘,没两个小时就晕倒了,战友们把他们抬到阴凉的地方歇一歇,缓过来之后,继续上去挖。相比而言,我们抢救病人,轻松很多。如果唐山地震后,没有马上派进去十多万解放军,恐怕很多不死的人,也要死了。解放军行动非常迅速、果决,遇到问题马上解决,能够有效地缓解次生灾害。不仅仅是地震,其他像水灾一样的灾害,解放军同样冲在最前面,即使要搭上命,他们也得服从命令往前冲。

我们第一次集中去北京参加庆功会的时候,在唐山市中心看到一个非常大的幼儿园,是木结构的建筑。地震的时候,木头虽然往下砸,但有一部分是拱起来的,留有空隙,后来解放军往里挖,看到孩子们一个个趴着、躲着,各种各样的姿势,没有被砸死,最后却是被饿死的。一个个都肿起来了,简直太可怕了。手不能去碰,一碰,就像豆腐一样破了。

在前往北京的火车上,他们给我们发了盒点心,很漂亮,还有两个很红的苹果,我舍不得吃,带回来了,结果都坏了。至于开会,给我的感觉就是,拍掌拍得手心都肿起来了。开完会后,我又回到了唐山。之后又开海军庆功大会,刚到北京,恰逢毛主席去世了,我们就在北京瞻仰了毛主席的遗容,然后直接回上海了。我们的教导员马玉忠,是一位非常勤恳、负责的同志,安排整个医疗队的工作,吃苦在前。每一次评选先进人物,大家首先推荐的都是他,但他一直推辞不要,真的是非常好的一位老同志。

刚开始不能写信,不能把当时的情况透露出来;到后来慢慢松一点了,我就给上海的医院写了一封信,医院的支部书记还回复了我,现在我还保存着这封信。

2006年,唐山大地震30周年的时候,我们一起去唐山救援的队员还聚过一次,一晃,十年也就过去了。